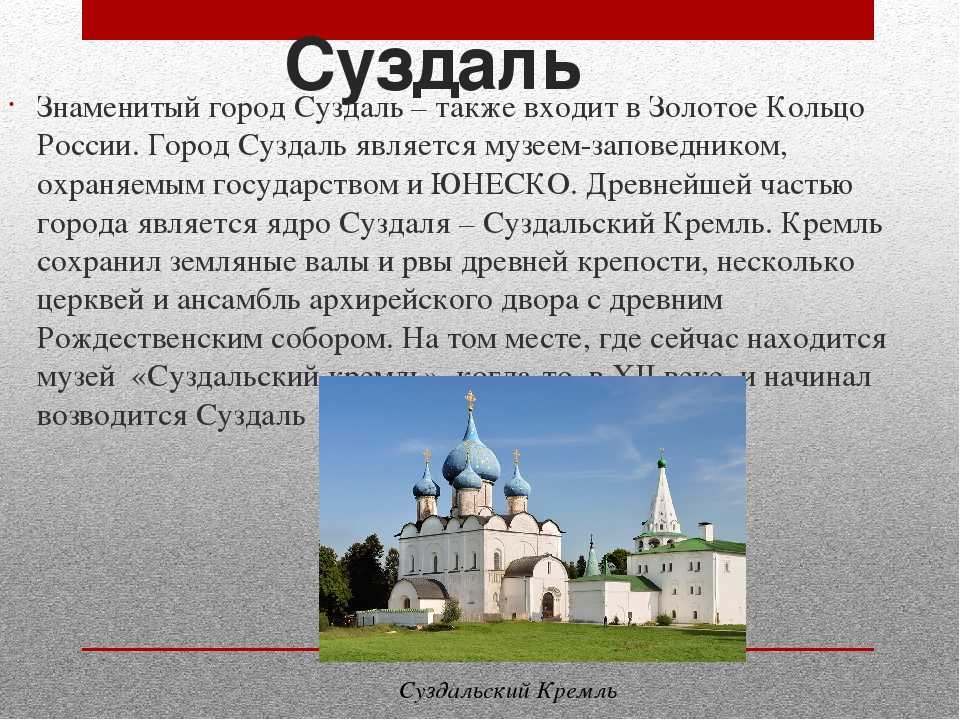

История города

- Статьи о Новгороде

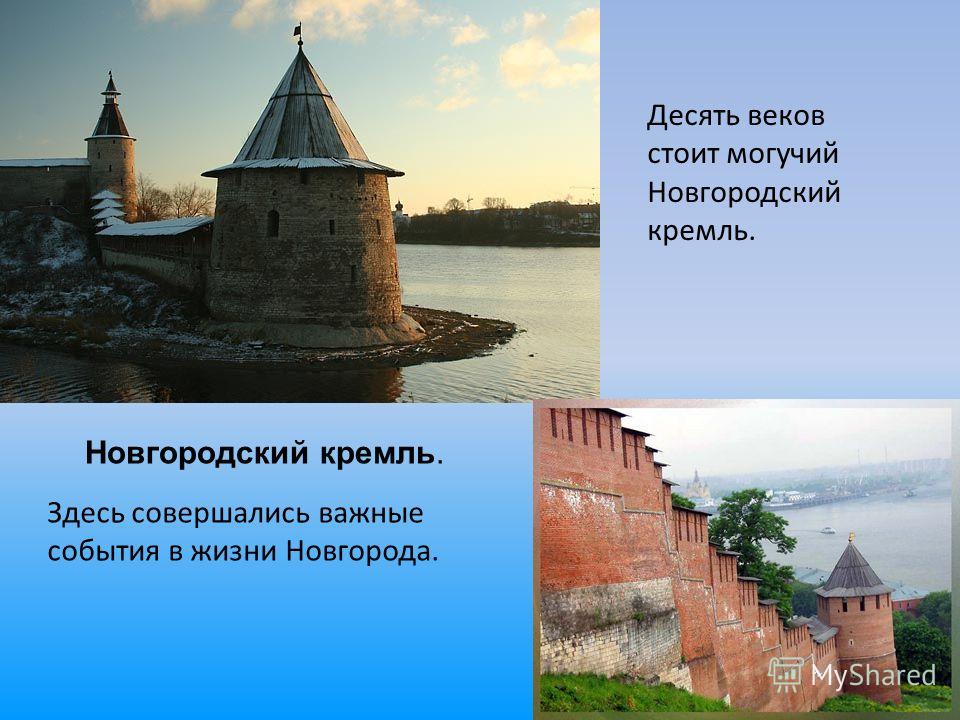

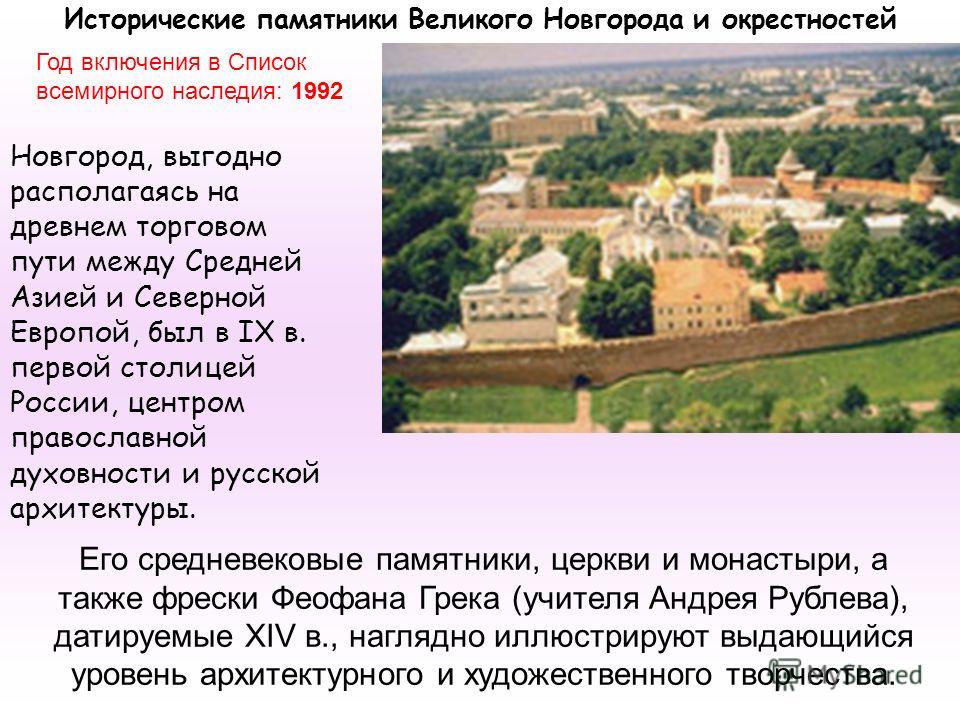

Великий Новгород — один из древнейших городов России, расположенный на ее Северо-Западе у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Его история неразрывно связана со всеми важнейшими этапами жизни русского государства. Дважды в середине IX века и в конце XV века он стоял у колыбели русской и российской государственности. Великий Новгород — родина российских демократических и республиканских традиций, важный духовный оплот православной Руси.

Великий Новгород — один из наиболее значительных центров просвещения и крупнейший европейский художественный центр. На протяжении столетий он был надежной крепостью на северных и западных границах Руси. История Новгорода уходит своими корнями в далекое прошлое.

Исконным населением новгородской земли были финно-угорские племена, оставившие память о себе в названиях многочисленных рек и озер. В VI веке в новгородскую землю пришли немногочисленные племена славян-кривичей, а в VIII веке в процессе славянского заселения Восточно-Европейской равнины сюда пришло племя словен.

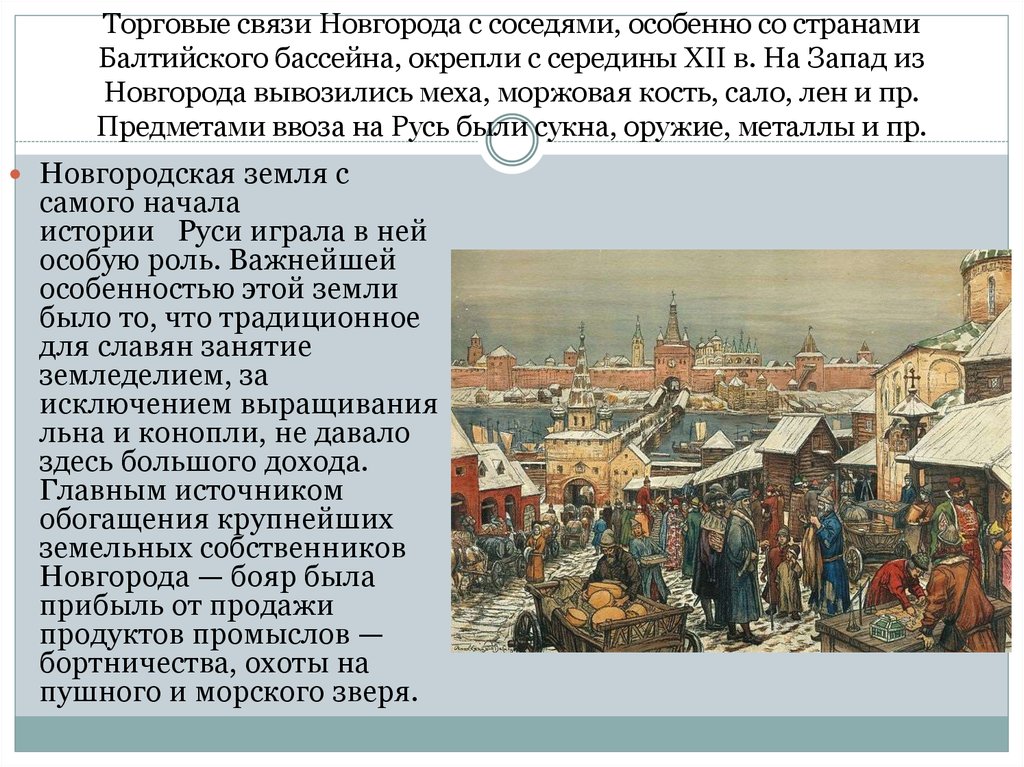

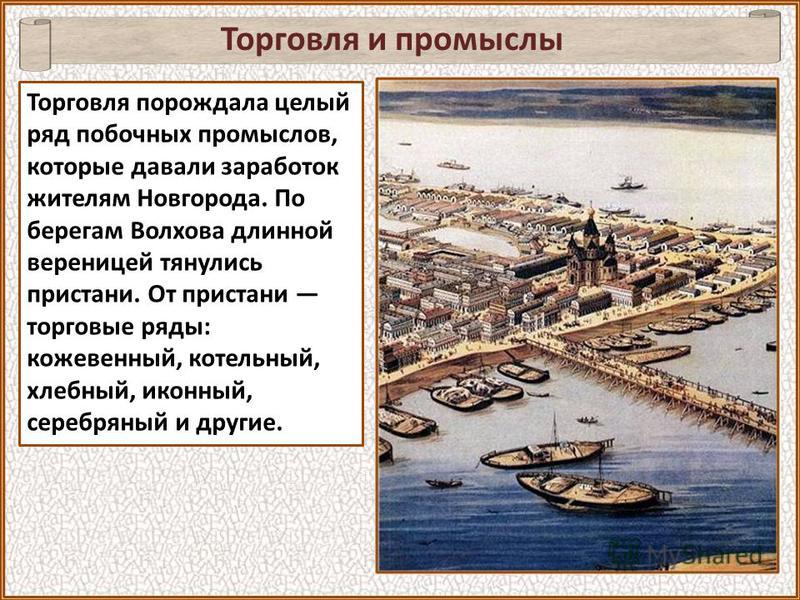

Экономическая жизнь и политическое взаимодействие племен оказались связанными с мощным международным Балтийско-Волжским торговым путем, проходившим по Волхову, Ильменю и Мсте.

Борьба с господствовавшими в международной торговле скандинавскими купцами-воинами способствовала ускорению процесса складывания государственных отношений. К середине IX века у истоков Волхова сформировался центр политического общения племен, живших на многочисленных реках, впадающих в озеро Ильмень, сложилась система их военного взаимодействия. Сбор и выплата варягам дани заложили основу государственного налогообложения. В 862 г. для исполнения судебных и правоохранительных функций вождями племен был приглашен скандинавский князь с дружиной, положивший начало княжеской династии Рюриковичей, более семи с половиной веков управлявшей всеми русскими землями.

В начале X столетия новгородские племена словен и кривичей вместе с князем Игорем и скандинавскими дружинами начали поход на юг для обеспечения равноправной торговли с Византией. Были завоеваны Смоленск и Киев, на границе опасного Дикого поля — степей, был заложен опорный пункт для дальнейшего движения на Константинополь.

Были завоеваны Смоленск и Киев, на границе опасного Дикого поля — степей, был заложен опорный пункт для дальнейшего движения на Константинополь.

Походы Игоря и его воеводы Олега позволили достигнуть поставленной цели — проложить торговый путь «из варяг в греки» Последствием стало объединение восточнославянских племен и формирование древнерусского государства со столицей в Киеве

Первые киевские князья стали полноправными хозяевами южнорусских земель и продолжали нести службу в Новгородской земле. Сложившуюся традицию нарушил князь Святослав Игоревич, сосредоточивший свои политические интересы на низовьях Дуная. В середине X в. отсутствие полноценной государственной власти в Новгородской земле ускорило переселение вождей племен в политический центр у истоков Волхова, началось формирование Новгорода как города.

В 970 г. новгородцы обратились к Святославу с требованием дать им князя, угрожая, в противном случае, найти его в другой земле. Компромиссом стало направление в Новгород сына Святослава и рабыни — Владимира.

После смерти отца Владимир был изгнан из Новгорода, но в 980 г. он вернулся со скандинавским отрядом и завоевал город. После утверждения Владимира на киевском престоле положение Новгорода в Киевской Руси перестало отличаться от других земель.

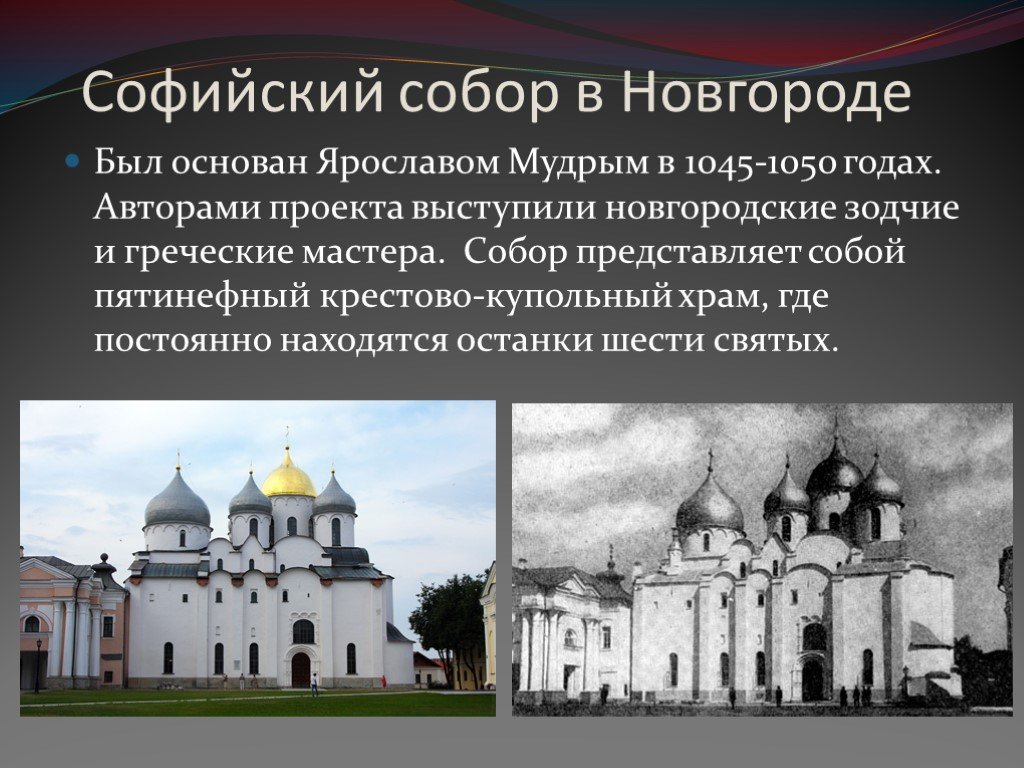

Это позволило княжеской власти без особого труда утвердить в Новгороде христианство в качестве официальной государственной религии. В конце X в. здесь была построена тринадцатиглавая деревянная Церковь св. Софии Премудрости Божией. В необычном многоглавии храма возможно нашло отражение традиционное мировоззрение новгородцев, связанное с господствующими у них дохристианскими языческими культами. Новгородская София побудила князя Ярослава Мудрого построить в 1037 г. тринадцатиглавый каменный Софийский собор в Киеве.

Принятие христианства постепенно превратило Новгород в мощный духовный центр Руси. Заслуги новгородских владык в защите и развитии православия были отмечены в середине XII столетия возведением их в сан архиепископов и сделали новгородскую владычную кафедру наиболее важной в русской православной церкви.

С Новгородом связана жизнь и деятельность одного из выдающихся деятелей русского средневековья — Ярослава Мудрого. Руками новгородцев он дважды был посажен на великокняжеский престол в Киеве. В течение десяти лет Новгород был местопребыванием великого князя, фактической столицей русских земель, принадлежавших Ярославу.

При Ярославе Мудром возобновило свою деятельность Новгородское государственное вече, новгородская аристократия — потомки родоплеменных вождей — получили особые судебные права и налоговые льготы, была создана древнейшая редакция Русской Правды.

Важным этапом в формировании республиканских традиций стало обретение новгородской аристократией самоуправления. С конца XI в. новгородцы начинают избирать себе посадников, а затем и тысяцких, участие которых в политической жизни государства постепенно расширяется.

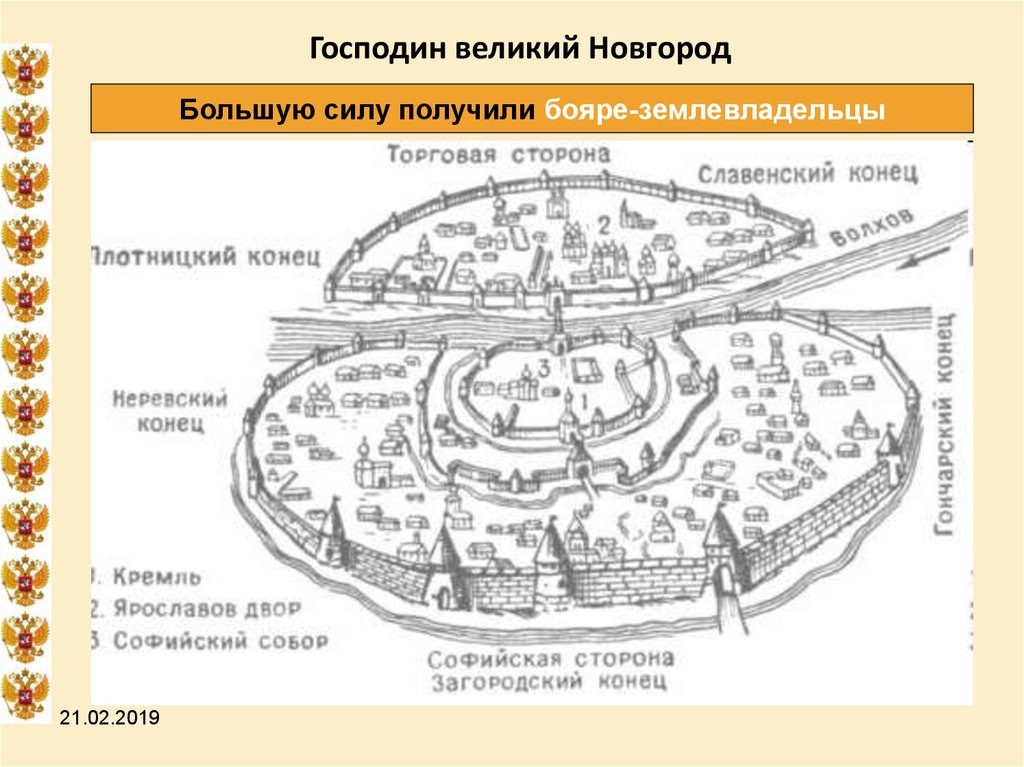

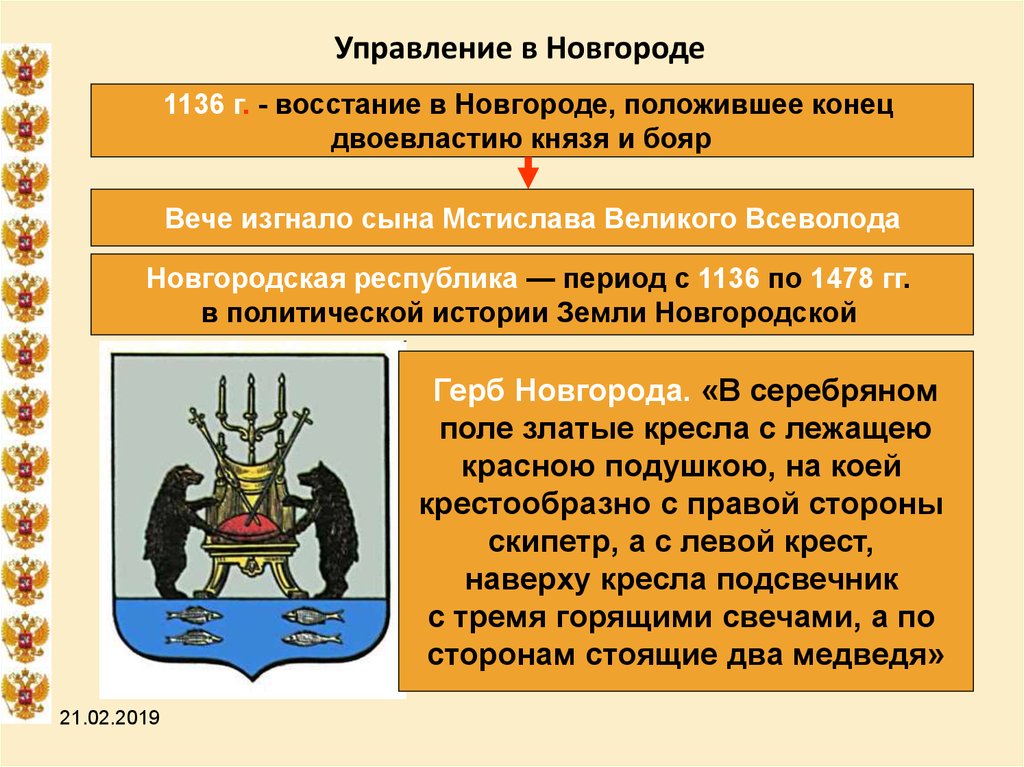

В 1136 г. новгородцы вместе с псковичами и ладожанами на вече изгнали князя Всеволода Мстиславича и объявили о своей «Вольности в князьях». Это привлекло к Новгороду внимание многих русских князей, стремившихся занять великокняжеский стол, и на пути к нему получить поддержку Новгорода. Каждый претендент старался завести своих сторонников в городе. Формировались партии, ожесточенно враждовавшие между собой. Широкое развитие получило народное вече на Ярославовом дворище с участием всех жителей города, вечевые собрания в городских концах.

Это привлекло к Новгороду внимание многих русских князей, стремившихся занять великокняжеский стол, и на пути к нему получить поддержку Новгорода. Каждый претендент старался завести своих сторонников в городе. Формировались партии, ожесточенно враждовавшие между собой. Широкое развитие получило народное вече на Ярославовом дворище с участием всех жителей города, вечевые собрания в городских концах.

Разрушить новую традицию попытался великий владимирский князь Андрей Боголюбский. В 1169 году он объединил дружины южнорусских князей и бросил их на уничтожение Новгорода. Город не имел профессиональной армии, укреплений и не успел собрать ополчение. Силы нападавших и защитников города оказались очень неравны. Тем не менее армия Андрея была не только разгромлена, но и взята в плен. Новгородцы связывали эту победу с помощью и заступничеством чудотворной иконы Божией Матери «Знамение», почитающейся с тех пор в качестве национальной реликвии русского народа.

В середине ХIII в. обрушившееся на Русь татаро-монгольское нашествие во многом коснулось и Новгорода. Поход Орды на Новгород в 1238 г. закончился неудачей для завоевателей. Героизм и мужество защитников нового Торга, оказавшегося на пути Орды, задержали татарскую конницу почти на месяц. Начавшаяся весенняя распутица заставила захватчиков повернуть назад. Тем не менее, по воле великого князя Александра Невского Новгород в полной мере разделил экономическое бремя, возложенное Ордой на Русь. Огромная и достаточно плотно заселенная новгородская земля выплачивала большую часть причитавшегося с Руси «татарского выхода», снижая тем самым угрозу новых разрушительных набегов на южнорусские земли.

Избежавший разрушения город сыграл важную роль в защите северо-западных рубежей Руси от шведской и немецкой крепостной агрессии. В 1240 г. новгородское ополчение разгромило шведскую военную экспедицию при слиянии рек Невы и Ижоры, а в 1242 г. новгородцы вместе с владимирской дружиной разгромили на льду Чудского озера объединенные силы Ливонского и Тевтонского крестоносных орденов. Рыцарской армии был нанесен самый большой урон за всю историю средневековых войн. Одержанная победа была закреплена разгромом Ливонского ордена а Ракворской битве в 1268 году.

Рыцарской армии был нанесен самый большой урон за всю историю средневековых войн. Одержанная победа была закреплена разгромом Ливонского ордена а Ракворской битве в 1268 году.

Усилия новгородцев и псковичей разрушили планы католической Европы по духовному закабалению Руси, ослабленной ордынским нашествием, позволили сохранить православие как основу народного духа.

На протяжении столетий Новгород собрал вокруг себя огромные территории. Перед лицом все громче звучавших объединенных тенденций со стороны Москвы, Твери, Великого княжества русско-литовского новгородская аристократия пыталась сохранить и обеспечить независимость новгородского государства. Новгород успешно боролся с армиями Михаила Тверского и Дмитрия Донского, в период братоубийственной междоусобной войны в начале XV века принял у себя и укрыл ее организатора и вдохновителя Дмитрия Юрьевича Шемяку.

Борьба двух тенденций особенно обострилась в ее родине XV столетия, когда Новгород в нарушение ранее подписанного соглашения с Москвой, призвал на княжение великого князя Казимира, государя католической Литвы. Москва в 1471 году ответила на новгородское «предательство» военным походом, выявившим глубокий раскол внутри самого новгородского общества. Архиепископский поляк отказался сражаться против великого князя Московского, а «переветник» Упадыш заклепал пушки железом, чем вывел из строя всю новгородскую артиллерию.

Москва в 1471 году ответила на новгородское «предательство» военным походом, выявившим глубокий раскол внутри самого новгородского общества. Архиепископский поляк отказался сражаться против великого князя Московского, а «переветник» Упадыш заклепал пушки железом, чем вывел из строя всю новгородскую артиллерию.

Убедившись в нежелании большинства жителей Новгородской земли защищать интересы узкого круга новгородской аристократии, великий государь московский Иван III совершил в 1478 г. поход на Новгород «миром». Город сопротивления не оказал, правящие круги просили лишь гарантировать им безопасность, сохранить имущество и земельные владения.

Присоединение Новгорода к Москве положило начало единому российскому государству, открыло новую страницу русской истории.

XV век стал новой страницей и в истории самого Новгорода. Все новгородские землевладельцы были выселены в другие земли, а их владения розданы московским дворянам.

Продолжали развиваться ремесло, торговля, новый расцвет переживала культура, впитавшая в себя многие традиции древнего города.

Возможно, сохранение новгородских традиций вызвало особое раздражение у нездорового, мнительного царя Ивана Васильевича Грозного, подвергшего в 1570 году новгородскую землю невиданному по своей жестокости опричному разгрому. По всей земле были замучены тысячи людей, разграблены церкви и монастыри, деревни и села пришли в запустение.

XVII век начался для Новгорода с новых несчастий. В 1611 — 1617 гг. он был оккупирован шведами, вновь разграбившими и разрушившими город. После шведского разорения Новгородская земля уже не смогла восстановить былую мощь.

Еще на протяжении столетия Новгород был важной крепостью на северо-западных границах России. Строительство Петербурга в начале XVIII века и перенос столицы империи на берега Невы привели к утрате и этого значения древнего города. Он сохранил лишь роль важного духовного центра русского православия.

Великий Новгород в древности | Читать статьи по истории РФ для школьников и студентов

Великий Новгород в древности. Принятое в исторической науке название периода истории Великого Новгорода от основания города в IX в. до присоединения к Московскому государству в 1478 г.

Принятое в исторической науке название периода истории Великого Новгорода от основания города в IX в. до присоединения к Московскому государству в 1478 г.

Древний Новгород был важнейшим центром образования древнерусской государственности, одним из самых известных городов Восточной Европы, крупнейшим центром международной торговли, столицей одной из крупнейших земель Древней Руси, местом расцвета древнерусской культуры, письменности и архитектуры. Древнерусский период истории города в историографии обычно подразделяют на два этапа – начальный (IX – начало XII вв.) и республиканский (2-я четверть XII в. – 1478).

Формирование города у истоков р. Волхов приходится на IX-Х вв. Древнейшая часть современной городской черты Великого Новгорода – т.н. Рюриково Городище. Именно здесь, по мнению многих специалистов, находился упоминаемый в летописях т.н. «Новый Город», с которым связано становление династии Рюриковичей.

К середине IX в. относят образование конфедеративного союза с участием новгородских (ильменских) словен, кривичей и финно-угорских племен. Уже с этого времени здесь формируются особые традиции государственности, заложенные при призвании Рюрика на княжение и предполагавшие ограничение княжеской власти. Первоначально князю не разрешалось претендовать на доходы, превышавшие т.н. «дар», представлявший собой княжеское жалованье. Уже к началу Х в. отмечается противостояние князя и решавшего общегосударственные вопросы новгородского самоуправления в форме веча. Игравшие ведущую роль в вечевых собраниях новгородские бояре постепенно добились существенного ограничения полномочий князя. Бояре сначала получили право неподсудности князю, затем была узаконена практика приглашения и изгнания князя, которому с начала XII в. было запрещено владеть землями на всей огромной территории Новгородской земли.

Уже с этого времени здесь формируются особые традиции государственности, заложенные при призвании Рюрика на княжение и предполагавшие ограничение княжеской власти. Первоначально князю не разрешалось претендовать на доходы, превышавшие т.н. «дар», представлявший собой княжеское жалованье. Уже к началу Х в. отмечается противостояние князя и решавшего общегосударственные вопросы новгородского самоуправления в форме веча. Игравшие ведущую роль в вечевых собраниях новгородские бояре постепенно добились существенного ограничения полномочий князя. Бояре сначала получили право неподсудности князю, затем была узаконена практика приглашения и изгнания князя, которому с начала XII в. было запрещено владеть землями на всей огромной территории Новгородской земли.

Положение Новгородской земли в составе Древнерусского государства было особенным. Изначально новгородские князья назначались из Киева, однако уже к концу XI в. новгородцы добились выбора посадника из местного боярства – социальной группы, выражавшей тенденцию к политической самостоятельности. С зависимостью от Киева было покончено в 1136 г. в результате так называемого «новгородского восстания»: назначенный Киевом князь Всеволод Мстиславич вместе с женой, детьми и тёщей был арестован, а затем изгнан из города.

С зависимостью от Киева было покончено в 1136 г. в результате так называемого «новгородского восстания»: назначенный Киевом князь Всеволод Мстиславич вместе с женой, детьми и тёщей был арестован, а затем изгнан из города.

Именно в это время утверждается новгородская «вольность в князьях» – традиция самостоятельно приглашать князя на договорной основе, ставшая краеугольным камнем политического строя Новгородской республики.

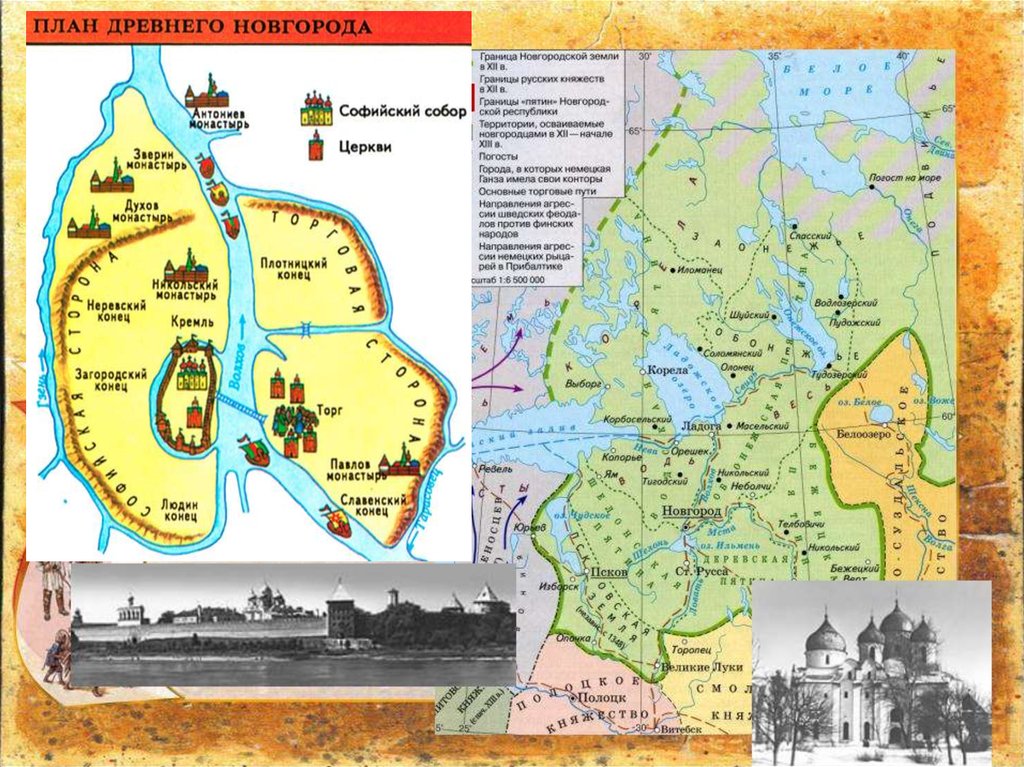

К середине XII в. в целом оформились границы Новгородской республики. Помимо своего исторического ядра – территории, образованной бассейнами рек Волхов, Шелонь, Мста и Луга, в ее состав входили «заволоцкие погосты», а также «новгородские волости» — Пермь, Печора, Югра, Вологда, Бежецкий Верх, Мелечя, Шипино, Егна, Заволочье, Тре. В совместном владении с владимирскими князьями состоял Торжок, с полоцкими – Великие Луки.

К первой четверти XIII в. политическая система Новгородской республики приняла свой законченный вид. Утвердился круг выборных должностей, в который помимо князя входили посадник, тысяцкий и новгородский архиепископ; высшим государственным органом оставалось вече. Купечество было организовано в самоуправляющиеся корпорации во главе со старостами. После признания Новгородом зависимости от Золотой Орды изменилось содержание принципа «вольности в князьях»: теперь новгородцы выбирали себе князя, получившего от Орды ярлык на «великое княжение». Одновременно с этим личное участие великих князей в делах республики было сведено к минимуму, а в самом городе их представляли наместники.

Купечество было организовано в самоуправляющиеся корпорации во главе со старостами. После признания Новгородом зависимости от Золотой Орды изменилось содержание принципа «вольности в князьях»: теперь новгородцы выбирали себе князя, получившего от Орды ярлык на «великое княжение». Одновременно с этим личное участие великих князей в делах республики было сведено к минимуму, а в самом городе их представляли наместники.

Культурная специфика Новгорода определялась своеобразием политического устройства, а также тесными контактами с европейскими странами. Широкое распространение берестяной письменности свидетельствует о массовой грамотности новгородцев. Со второй половины XI века в республике сформировалась традиция летописания, а также монастырская книжная традиция. На новгородской земле сложилась развитая и самобытная архитектурная школа; изобразительное искусство развивалось в основном в рамках церковной живописи.

Закат Новгородской республики пришелся на вторую половину XV в. Зажатый между Великим княжеством Литовским и Московской Русью, Новгород не смог противостоять экспансионистской политике Ивана III. В результате двух его успешных походов 1471 и 1478 гг. новгородские земли были инкорпорированы в состав Великого княжества Московского, вечевой колокол был увезен в Москву, а само вече – уничтожено как политический институт.

В результате двух его успешных походов 1471 и 1478 гг. новгородские земли были инкорпорированы в состав Великого княжества Московского, вечевой колокол был увезен в Москву, а само вече – уничтожено как политический институт.

Литература

Порфиридов Н.Г. Древний Новгород: очерки из истории русской культуры 11–15 вв. М.; Л., 1947.

Данилова Л.В. Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле в XIV–XV вв. М., 1955.

Бернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. М.; Л., 1961.

Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV–XV вв. М., 1963.

Новгород: к 1100-летию города. Сб. ст. М., 1964;

Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения: конец XIV – начало XVI вв. Л., 1975.

Куза А.В. Новгородская земля // Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975.

Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII – начало XV в. М., 1976.

Середина XIII – начало XV в. М., 1976.

Каргер М.К. Новгород. 4-е изд. Л., 1980;

Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981;

Янин В.Л. Древнее славянство и археология Новгорода // Вопросы истории. 1992. № 10.

Янин В.Л. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII–XV вв. М., 1998.

Янин В.Л. У истоков Новгородской государственности. Великий Новгород, 2001.

Янин В.Л. Новгородские посадники. 2-е изд. М., 2003.

Янин В.Л. Средневековый Новгород. М., 2004.

Рыбина Е.А. Новгород и Ганза. М., 2009.

***

Также в «Словаре»: Древнерусская народность, Древнерусское государство, Варяги, Рюрик

Великий Новгород — Энциклопедия Нового Света

Великий Новгород , третий по величине город России и административный центр Новгородской области, имеет глубокие исторические корни в русской культуре в целом. Старейший город России, он известен как колыбель русской демократии — его жители были полноправными участниками представительной власти еще в XII веке. Город был средневековым торгово-ремесленным центром и считается безграничным полем для исследований историков, архитекторов и археологов. Хотя исторические и культурные достопримечательности города систематически уничтожались во время Второй мировой войны, он до сих пор славится сохранившейся невероятной архитектурой.

Город был средневековым торгово-ремесленным центром и считается безграничным полем для исследований историков, архитекторов и археологов. Хотя исторические и культурные достопримечательности города систематически уничтожались во время Второй мировой войны, он до сих пор славится сохранившейся невероятной архитектурой.

Содержание

- 1 География

- 2 Эконом

- 3 История

- 3.1 Княжеское государство в составе Киевской Руси

- 3.2 Его Величеству Господину Новгороду Великому

- 3.3 В пределах единого Российского государства

- 4 Достопримечательности и достопримечательности

- 5 Примечания

- 6 Каталожные номера

- 7 Внешние ссылки

- 8 кредитов

Превосходство Великого Новгорода в русской культуре представлено корнем названия, где «Новгород» — русское слово, означающее «новый город», а «Великий» — «Великий».

География

Древний Новгород стал политической силой отчасти благодаря своему идеальному расположению с легким доступом к Оке и Волге. Он расположен в северо-западном регионе России, в районе, который обычно называют сердцем России. Название района отражает высокую сельскохозяйственную продуктивность региона, а также общее экономическое значение района для России в целом.

Он расположен в северо-западном регионе России, в районе, который обычно называют сердцем России. Название района отражает высокую сельскохозяйственную продуктивность региона, а также общее экономическое значение района для России в целом.

Новгород расположен между крупными мегаполисами Москвой и Санкт-Петербургом и становится самостоятельным населенным пунктом. По последним оценкам, население составляет 216 856 человек, что, хотя и меньше, чем в советские времена, по российским меркам все же представляет собой большой город.

Экономика

Образование — невероятно важная часть новгородской культуры, так как это был один из первых городов в истории России, в котором было построено здание школы, достаточно большое, чтобы одновременно вместить триста учеников. Высокий уровень образования в Новгороде напрямую породил многие ключевые для города отрасли, в частности книгопечатание и полиграфию. Новгород также выразил свою интеллектуальную историю через искусство, став крупным центром иконописи и декоративно-прикладного искусства.

В настоящее время большая часть экономики Новгорода финансируется за счет иностранных инвестиций. Новгород считается одним из самых экономически открытых городов России, что подтверждается налоговыми льготами, которые местные власти предлагают иностранным инвесторам. Иностранные инвесторы, как правило, сосредотачиваются на тяжелой промышленности, особенно в радиоэлектронной, мебельной и химической областях. Высокий уровень инвестиций оказал определенное влияние на местное население, подняв уровень жизни по сравнению со многими другими городскими центрами России. В частности, в Новгороде меньше бездомных, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

История

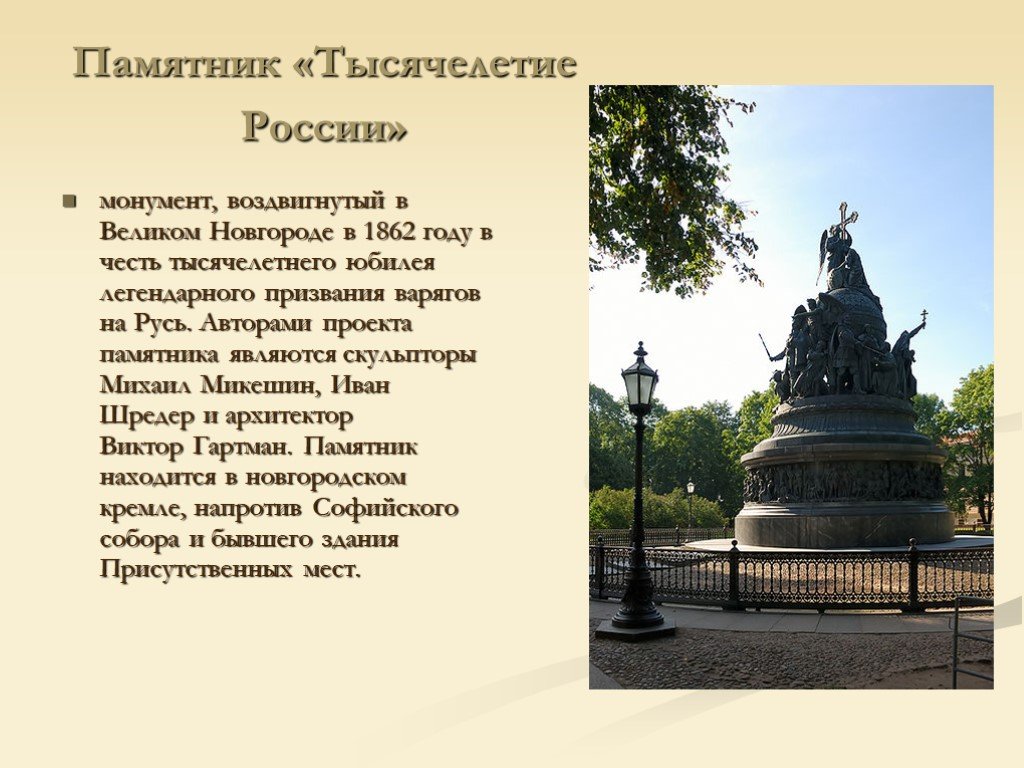

Бронзовый памятник Тысячелетию России (1862 г.).

Новгородская икона XII века под названием Ангел с золотыми кудрями .

Никольский собор, построенный Мстиславом I рядом с его дворцом на Ярославовом дворище в Новгороде, содержит фрески XII века, изображающие его знатную семью.

Стены Новгородского кремля

Нередицкий храм раньше украшали лучшие фрески XII века в России. Фрески были уничтожены, когда церковь взорвали немцы в 19 г.44.

План города Новгорода первой половины XVIII века.

Тысячелетие России (1862) на фоне Софийского собора. Верхний ряд фигур отлит круглой формы, а нижний — рельефным.

Софийский собор в Новгороде, середина XI века.

Новгород был одним из первых городов, образовавшихся в Древней Руси. Из-за близости к рекам проросла небольшая цивилизация, связавшая греческие рынки с русскими и балтийскими рынками. Археологические данные о торговле датируют город десятым веком г. г. н.э., когда христианство впервые проникло в Россию. [2] Наряду с идеями христианства, религиозные евангелисты привозили с собой предметы торговли для продажи в городских центрах, чтобы финансировать свои путешествия. Хотя в некоторых записях Новгород упоминается как городской центр до десятого века, следует предположить, что более ранние отчеты преувеличивают важность поселения из-за отсутствия археологических свидетельств, подтверждающих существование большого города в более раннее время.

Хотя в некоторых записях Новгород упоминается как городской центр до десятого века, следует предположить, что более ранние отчеты преувеличивают важность поселения из-за отсутствия археологических свидетельств, подтверждающих существование большого города в более раннее время.

Княжеское государство в составе Киевской Руси

В 882 г. в связи с ростом своего экономического и политического авторитета Олег Новгородский захватил Киев и основал государство Киевская Русь. Вскоре город стал вторым по силе городом Киевской Руси. Им управлял ряд политических организаций, называемых посадниками, которые правили, когда у правителя не было сына, чтобы унаследовать престол. Когда Новгороду не правили посадники, ему посчастливилось пережить череду благожелательных правителей, которые правили с учетом интересов жителей города.

В скандинавских сагах город упоминается как столица Гардариков (т.е. восточнославянских земель). Четыре короля викингов — Олаф I Норвежский, Олаф II Норвежский, Магнус I Норвежский и Харальд Хаардраде — искали убежища в Новгороде от врагов на родине. Не более чем через несколько десятилетий после смерти и последующей канонизации Олафа II Норвежского, в 1028 году, городская община возвела в его память церковь Святого Олафа в Новгороде.

Не более чем через несколько десятилетий после смерти и последующей канонизации Олафа II Норвежского, в 1028 году, городская община возвела в его память церковь Святого Олафа в Новгороде.

После десятого века Новгород стал сильным политическим и религиозным центром. Его надежное положение было обусловлено прежде всего сильным военным натиском Новогорода на Константинополь. В результате военной кампании Новгород сохранил равные торговые права с Византией и начал культурный обмен. Восточнославянские племена из Византии начали вливаться в древнеславянское государство, оказывая влияние на искусство и культуру Новгорода.

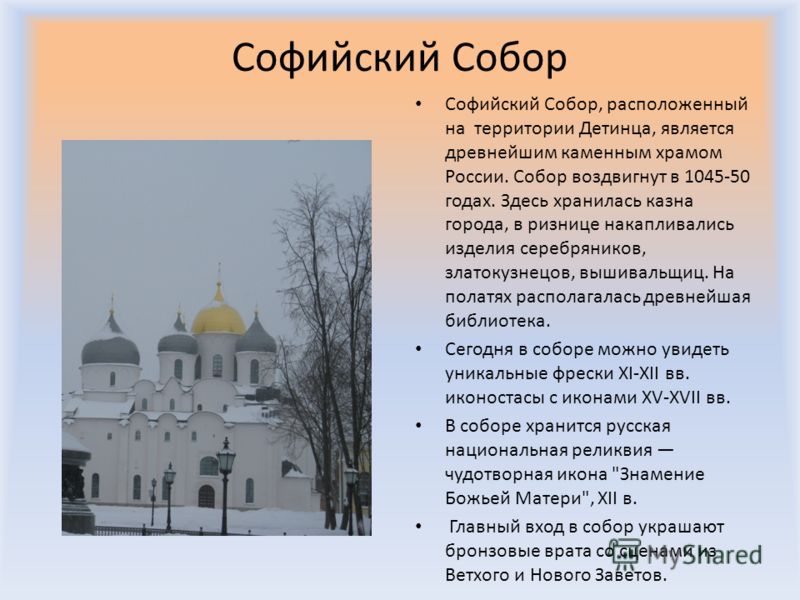

Наиболее заметным среди благожелательных правителей Новгорода был Ярослав I Мудрый, который сидел князем, когда его отец, Владимир Великий, был князем в Киеве. Ярослав обнародовал первый письменный свод законов (позже вошедший в «Русскую правду») среди восточных славян и, как говорят, предоставил городу ряд свобод или привилегий, которые они часто называли в более поздние века прецедентами в своих отношениях с другими князьями. . Его сын Владимир спонсировал строительство великого Софийского собора, более точно переводимого как Собор Святой Премудрости, который сохранился и в наши дни.

. Его сын Владимир спонсировал строительство великого Софийского собора, более точно переводимого как Собор Святой Премудрости, который сохранился и в наши дни.

Его Величество Владыка Новгород Великий

При череде благожелательных правителей жители Новгорода постоянно получали все большую независимость и политическую автономию. В результате их возросшей роли в политическом процессе жителям Новгорода вскоре стало очевидно, что для функционирования Новгорода не нужна единоличная правящая власть. В результате этого откровения новгородцы уволили своего князя в 1136 году.

Эта дата считается традиционным началом Новгородской республики, которая в течение следующих двух столетий приглашала и увольняла ряд князей для управления Новгородом. В то время как вече, или избирательная власть, сохраняла высшую номинальную власть, некоторые влиятельные лидеры могли отстаивать сильную повестку дня вопреки возражениям народа. [3]

Город-государство контролировал большую часть северо-востока Европы, от сегодняшней Эстонии до Уральских гор, что делало его одним из крупнейших государств в средневековой Европе, хотя большая часть территории к северу и востоку от Лагодского и Онежского озер была редкой населены и никогда не организовывались политически. В то время как базовый план различных должностных лиц и вече может быть составлен, точная политическая конституция города-государства остается неопределенной. Бояре и архиепископ управляли городом коллективно, хотя неизвестно, где кончалась власть одних чиновников и начиналась власть других. Князь, хотя и потерял власть примерно в середине XII века, был представлен своим наместником или лейтенантом и по-прежнему играл важную роль в качестве военачальника, законодателя и юриста. Точный состав вече также неизвестен: некоторые ученые, такие как Василий Ключевский, утверждали, что оно носило демократический характер, в то время как более поздние ученые, такие как Валентин Янин и Александр Хорошев, рассматривали его как «мнимую демократию», контролируемую правящими властями. элита.

В то время как базовый план различных должностных лиц и вече может быть составлен, точная политическая конституция города-государства остается неопределенной. Бояре и архиепископ управляли городом коллективно, хотя неизвестно, где кончалась власть одних чиновников и начиналась власть других. Князь, хотя и потерял власть примерно в середине XII века, был представлен своим наместником или лейтенантом и по-прежнему играл важную роль в качестве военачальника, законодателя и юриста. Точный состав вече также неизвестен: некоторые ученые, такие как Василий Ключевский, утверждали, что оно носило демократический характер, в то время как более поздние ученые, такие как Валентин Янин и Александр Хорошев, рассматривали его как «мнимую демократию», контролируемую правящими властями. элита.

Новгород с его уникальной политической структурой вскоре стал процветающим центром искусства и культуры. В средние века Новгород приобрел репутацию грамотного и образованного города, и эта репутация осталась с городом на протяжении большей части его наследия.

Письменные записи в это время представлены в виде берестяных грамот, многие из которых были написаны в архиепископском скриптории. Именно в Новгороде были обнаружены древнейшая славянская книга, написанная к северу от Македонии, и древнейшая надпись на финском языке. Возможно, благодаря интеллектуальной и культурной силе Новгорода Новгород не пал во время монгольского нашествия на древнюю Русь. Во время этого нашествия многие окрестные города пали перед монгольскими захватчиками, но культурный маяк Новгород сопротивлялся нашествию.

В составе объединенного Российского государства

Несмотря на то, что Новгород смог противостоять монгольским захватчикам, в начале пятнадцатого века политическая нестабильность пришла в Новгород. Многие ученые связывают рушащуюся политическую власть Новгорода с неспособностью обеспечить основные потребности его жителей. Новгородцам особенно угрожала нехватка хлеба, из-за которой многие горожане были на грани голодной смерти. Чтобы восполнить нехватку хлеба, Новгород заключил политическое соглашение с Москвой и Тверью о предоставлении столь необходимого хлеба. Эти города использовали соглашение для осуществления политического контроля над Новгородом, и независимость города начала ослабевать пропорционально его зависимости от Москвы и Твери в отношении зерна. В конце концов Новгород был присоединен к Москве в 1478 году.

Эти города использовали соглашение для осуществления политического контроля над Новгородом, и независимость города начала ослабевать пропорционально его зависимости от Москвы и Твери в отношении зерна. В конце концов Новгород был присоединен к Москве в 1478 году.

В конце концов Иван III присоединил город к Московии в 1478 году. Однако Новгород оставался третьим по величине городом России до голода 1560-х годов, когда Иван Грозный разграбил город и вырезал тысячи его жителей в 1570 году. Купеческая элита и знать города были высланы в Москву, Ярославль и др.

Трудности для Новгорода продолжились и в Смутное время, когда город пал от шведских войск. По некоторым данным, город добровольно подчинился шведскому правлению. Новгород оставался под властью Швеции шесть лет, после чего был возвращен России и позволил восстановить уровень политической власти. После передачи Новгорода России город начал амбициозную программу строительства, и многие из его самых известных сооружений были построены в этот период времени. Известные образцы архитектуры этого периода включают Знаменский собор и Вяжиский монастырь. Самый известный из русских патриархов, Никон, занимал митрополичью кафедру в Новгороде между 1648 и 1652 годами.

Известные образцы архитектуры этого периода включают Знаменский собор и Вяжиский монастырь. Самый известный из русских патриархов, Никон, занимал митрополичью кафедру в Новгороде между 1648 и 1652 годами.

Новгород стал административным центром Новгородской губернии в 1727 году, продемонстрировав свою возрожденную важность для России. Это административное деление просуществовало до 1927 года. С 1927 по 1944 год город входил в состав Ленинградской области, а затем стал административным центром вновь образованной Новгородской области.

Новгород оставался важным для России до Второй мировой войны, когда немецкие войска оккупировали город и систематически уничтожали многие исторические и культурные памятники.

Когда Красная Армия освободила город 19 января 1944 года, из 2536 каменных зданий уцелело менее сорока. После войны центр города постепенно восстанавливался по плану, разработанному Алексеем Щусевым. Его главные памятники были объявлены объектом Всемирного наследия. В 1998 году город был официально переименован в Великий Новгород, что частично вернуло его средневековый титул «Владыка Новгород Великий».

В 1998 году город был официально переименован в Великий Новгород, что частично вернуло его средневековый титул «Владыка Новгород Великий».

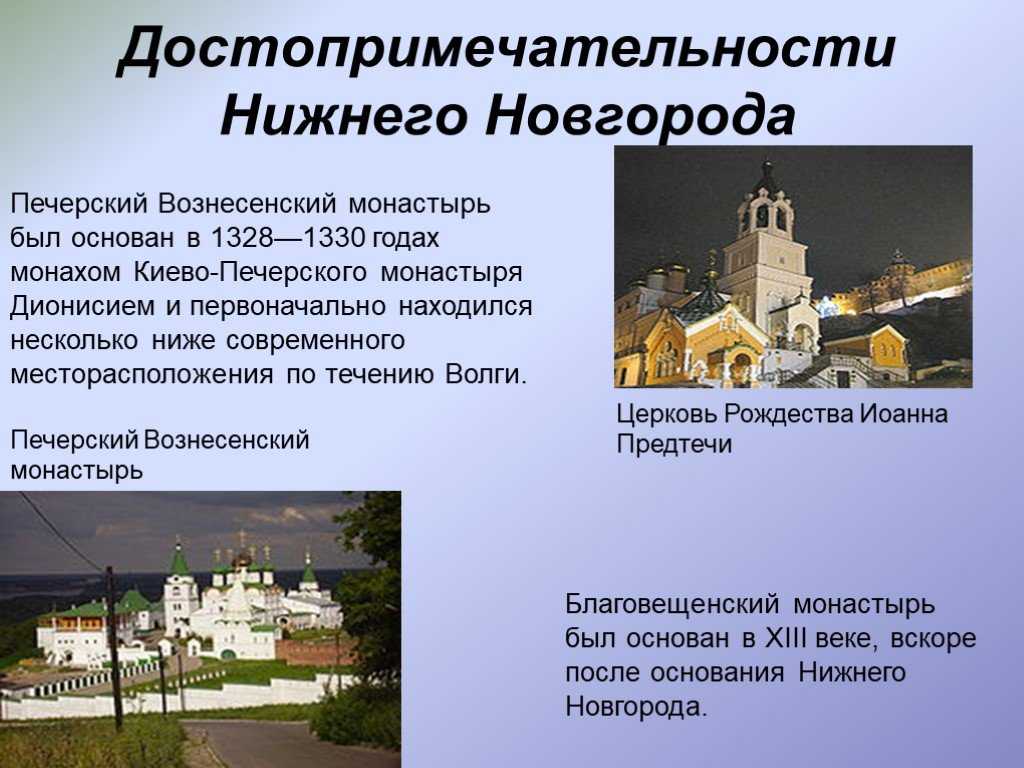

Достопримечательности

Никакой другой город России или Украины не может соперничать с Новгородом по разнообразию и возрасту его средневековых памятников. Главным среди них является Софийский собор, построенный между 1045 и 1050 годами под патронажем Владимира Ярославича, сына Ярослава Мудрого (Владимир похоронен в соборе вместе со своей матерью Анной) 9.0075 [4] Собор является одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов русской архитектуры XI века. Он особенно известен своей архитектурой в русском стиле, резко отличающейся от архитектуры, вдохновленной французами, которую предпочитали предыдущие русские царские семьи. Одной из самых выдающихся особенностей собора являются его отличительные бронзовые ворота, которые изначально считались изготовленными в Магдебурге в двенадцатом веке г. н.э., но теперь выяснилось, что они были куплены в конце пятнадцатого века. [5]

[5]

Совершенно иной архитектурный стиль проявляется в Спасском соборе Кутынского монастыря, построенном по образцу московских соборов. Эта церковь, наряду с другими церквями, построенными в пятнадцатом веке, построена по образцу московских архитектурных тенденций.

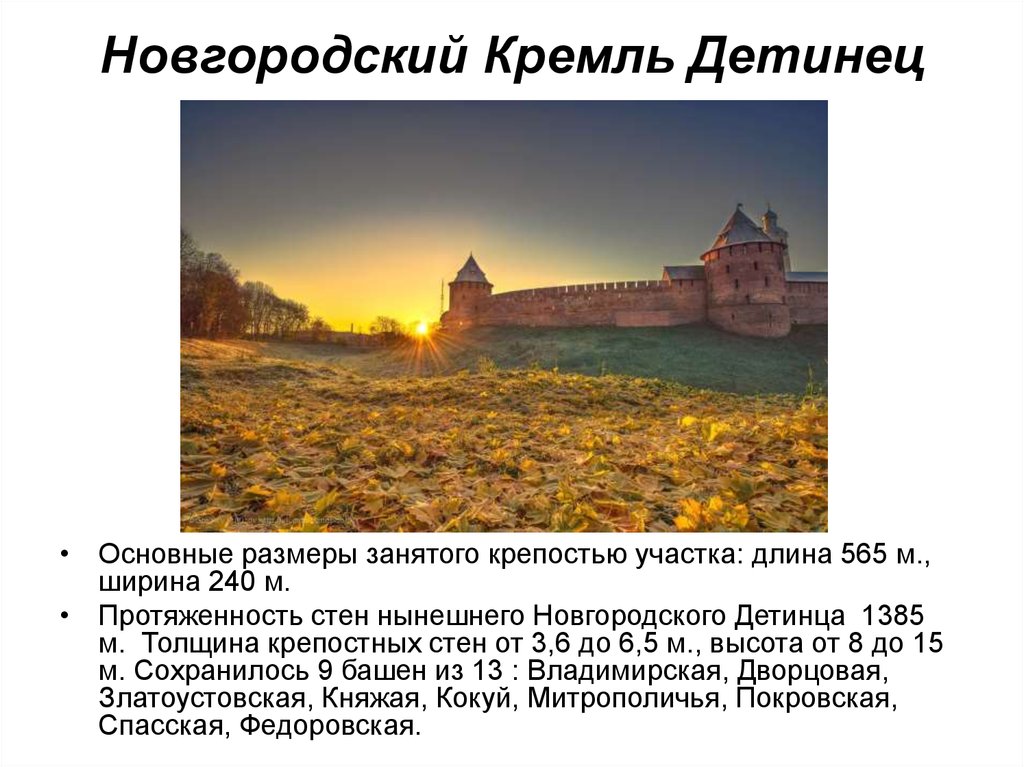

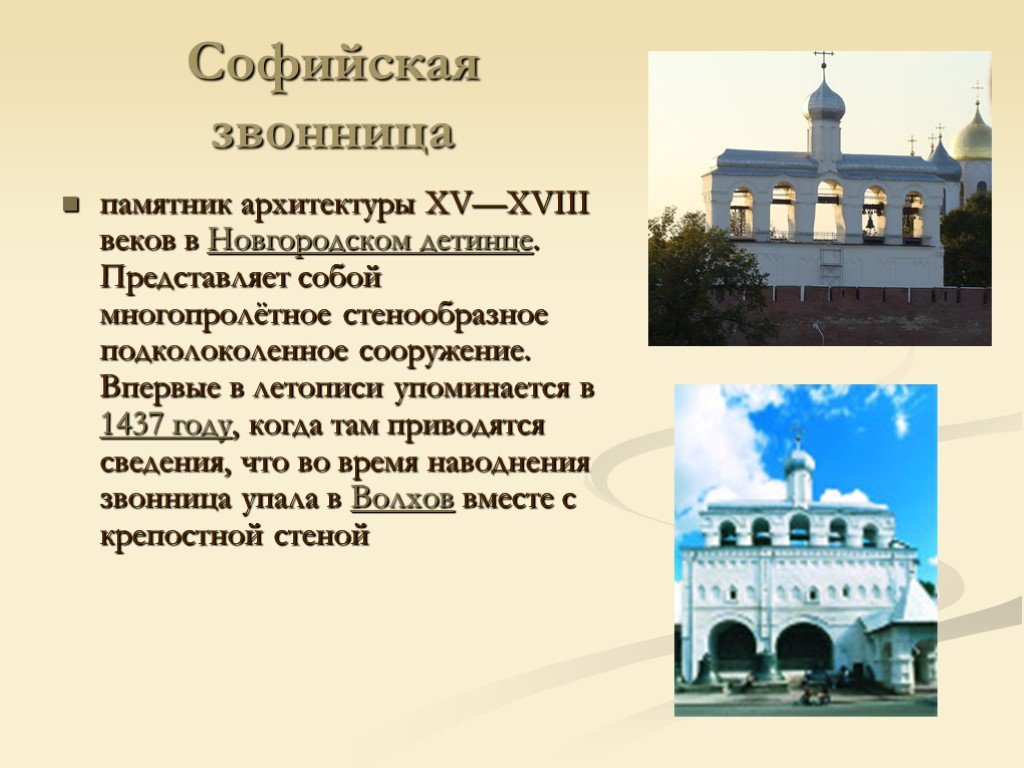

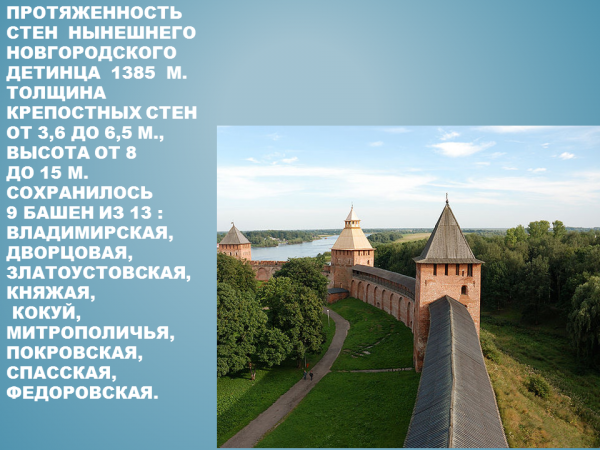

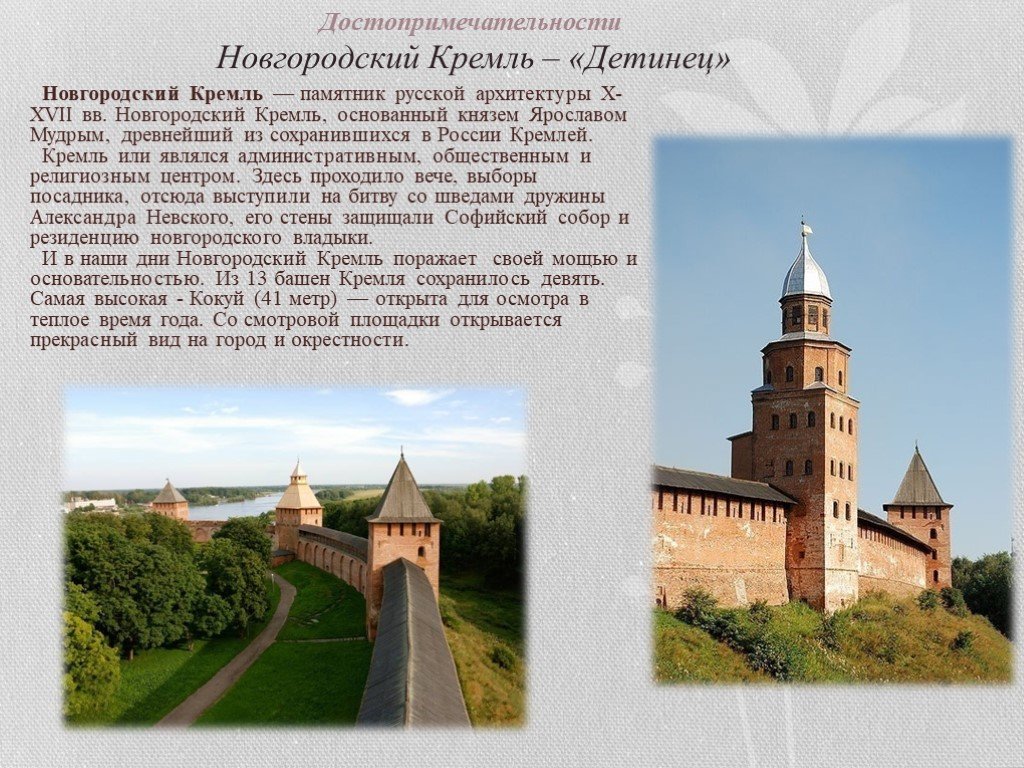

В Новгородском Кремле, традиционно известном как Детинец , находится также древнейший дворец России (т. н. Грановитая палата, 1433 г.), служивший главным залом собраний архиереям; старейшая русская колокольня (середина XV в.) и старейшая русская часовая башня (1673 г.). Грановитая палата, колокольня и башня с часами были первоначально построены по приказу архиепископа Евфимия II, хотя башня с часами рухнула в XVII веке и должна была быть восстановлена, а большая часть дворца Евфимия II уже не сохранилась. . Среди более поздних построек наиболее примечательны царский дворец (1771 г.) и бронзовый памятник Тысячелетию России, изображающий важнейших деятелей истории страны (открыт в 1862 г.).

Завоевание Новгорода Иваном III в 1478 г. коренным образом изменило характер местной архитектуры. Отныне большие заказы выполнялись московскими мастерами по образцу соборов Московского Кремля: например, Спасского собора Хутынского монастыря (1515 г.), Знаменского собора (1688 г.) и Никольского собора в Вящижах. Монастырь (1685 г.). Тем не менее, стили некоторых приходских церквей все еще соответствовали местным традициям: например, церкви жен-мироносиц (1510 г.) и святых Бориса и Глеба (1586 г.).

коренным образом изменило характер местной архитектуры. Отныне большие заказы выполнялись московскими мастерами по образцу соборов Московского Кремля: например, Спасского собора Хутынского монастыря (1515 г.), Знаменского собора (1688 г.) и Никольского собора в Вящижах. Монастырь (1685 г.). Тем не менее, стили некоторых приходских церквей все еще соответствовали местным традициям: например, церкви жен-мироносиц (1510 г.) и святых Бориса и Глеба (1586 г.).

Notes

- ↑ Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Дата обращения 9 февраля 2012 г.

- ↑ В.Л. (Валентин Лаврентьевич) Янин и М.Х. (Марк Хаймович) Алешковский, Просхождение Новгорода: (к постановке проблемы), История СССР 2, 1971, 32-61.

- ↑ Майкл К. Пол, «Ярославичи и Новгородское вече 1230-1270: пример княжеских отношений с вечем», Russian History/Histoire Russe 31, № 1-2, Весна-Лето 2004, 39-59.

- ↑ Татьяна Царевская, Софийский собор в Новгороде (М.

: Северный Паломник, 2005), 3.

: Северный Паломник, 2005), 3. - ↑ Ирена Данец Ядвига, Послание веры и символ в европейских средневековых бронзовых церковных дверях (Данбери, Коннектикут: Rutledge Books, 1999), Глава III «Загадка: средневековая бронзовая церковная дверь Плоцка в Новгородском соборе, «67-97; Михаил Цапенко, изд., Раннее русское зодчество (Москва: Изд-во Прогресс, 1969), 34-38.

Ссылки

Ссылки ISBN поддерживают NWE за счет реферальных сборов

- Костантино, Мария. 2001. Иллюстрированный справочник по флагам . Нью-Йорк: Книги Грамерси. ISBN 0-517-21810-0

- Издательство ДК. Великобритания (Справочник очевидца). Нью-Йорк: Издательство DK. ISBN 0756615429

- Льюис, Бренда Ральф. 2002. Великие Цивилизации . Ванна: Издательство Paragon. ISBN 0-75256-141-3

Внешние ссылки

Все ссылки получены 7 мая 2020 г.

- Сайт Великого Новгорода

Кредиты

Энциклопедия Нового Света писатели и редакторы переписали и дополнили статью Википедии

в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с надлежащим указанием авторства. Кредит должен соответствовать условиям этой лицензии, которая может ссылаться как на Энциклопедия Нового Света участников и самоотверженных добровольных участников Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:

Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с надлежащим указанием авторства. Кредит должен соответствовать условиям этой лицензии, которая может ссылаться как на Энциклопедия Нового Света участников и самоотверженных добровольных участников Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:

- Великий Новгород история

История этой статьи с момента ее импорта в New World Encyclopedia :

- История Великого Новгорода

Примечание. На использование отдельных изображений, которые лицензируются отдельно, могут распространяться некоторые ограничения.

Краткая история Новгорода в датах

Tweet

В середине века Новгород считался вторым главным городом Древней Руси после Киева. Это был богатый и могущественный город, а Новгородское государство было таким же большим, как нынешняя Швеция.

Это был богатый и могущественный город, а Новгородское государство было таким же большим, как нынешняя Швеция.

Мощь Новгородского государства основывалась на международной торговле. Новгород был главным русским портом на протяжении многих веков и имел важное значение для торговли по Балтийскому морю, поэтому город участвовал в Ганзейском союзе (союзе богатейших балтийских портов). Также через Новгород пролегал один из основных путей в средневековую Европу, а он находился на пути из Северной Европы в Римскую империю и Константинополь.

Первая и единственная республика на Руси

Новгород был городом торговли, поэтому купцы получили власть и решили избавиться от дворян. Итак, республика была провозглашена. Она стала первой и единственной республикой в России. Вскоре после этого татарское войско заняло большую часть страны, и Новгород остался единственным городом, который им не был захвачен. Новгород расположен на севере России и был отделен от остальной страны болотами, поэтому татары не могли добраться до города.

Вхождение в состав Московского государства

С самого начала русской истории Россия была разделена на мелкие княжества, которые воевали друг с другом (во многом как Германия, где княжества не так сильно воевали). В 15 веке Московское княжество становилось все более могущественным и постоянно захватывало новые территории. Новгородское войско было разбито, и Новгород присоединился к Московскому государству после кровавого крестового похода, организованного Иваном Грозным.

Впоследствии город становился все менее и менее могущественным, и, наконец, когда был построен Санкт-Петербург, Новгород утратил свое значение единственного русского порта на Балтийском море.

Ныне Новгород — небольшой, спокойный провинциальный городок, с великолепной древнерусской архитектурой, интересными музеями, чистой рекой рядом с Кремлем, свежим воздухом, множеством деревьев и приятными и отзывчивыми людьми. В Новгороде есть ощущение России, которого нет ни в одном другом городе.

В Новгороде есть ощущение России, которого нет ни в одном другом городе.

Природа вокруг Новгорода прекрасна. Всего за 2 часа вы можете отправиться к красивым таежным озерам, чтобы разбить лагерь и восстановить связь с самим собой. В противном случае вы также можете остановиться в уютном деревенском доме и посетить русскую баню недалеко от города Окуловка, примерно в 2 часах езды.

Важные даты в истории Новгорода

859 — Город Новгород впервые упоминается в русских летописях. «Новгород» в переводе с русского означает «Новый город», но сегодня трудно предположить, что представлял собой Старый город, возможно, первое поселение на этом месте.

1014 — Новгород получил независимость. Вообще-то Новгород входил в состав Киевской Руси (первого русского государства), но вскоре маленький городок стал богатым городом и получил достаточно власти, чтобы провозгласить независимость и создать собственное государство.

1044 — Построены новые каменные стены Детинца. Детинец — местное название городского замка (Кремля). Каменный замок в Новгороде был одним из первых в стране, и позволить его себе могли только самые могущественные города России.

1045 — В Детинце построена церковь Святой Софии. Эта церковь вскоре стала главным собором Русского Севера благодаря своей красивой архитектуре и большим размерам.

1136 — В Новгородском государстве образовалась республика. Князья с самого начала правили Новгородом, но вскоре люди устали от дворян и провозгласили республику.

Выборы у них были особого типа: была большая площадь, где собирались новгородцы и кричали за своих кандидатов. Кандидат, которого принимали громче, становился правителем. Князей по-прежнему приглашали, но только в качестве военачальников, нанятых со своими армиями для защиты города.

1240 — Князь Александр был приглашен в Новгород для его защиты. Шведская армия пыталась захватить Новгород, но армия Александра разбила их у реки Невы. Александр получил новый титул — Александра Невского (впоследствии его именем был назван первый и главный проспект в Петербурге: Невский проспект).

Шведская армия пыталась захватить Новгород, но армия Александра разбила их у реки Невы. Александр получил новый титул — Александра Невского (впоследствии его именем был назван первый и главный проспект в Петербурге: Невский проспект).

1242 — Александр Невский еще раз спас Новгород. Государство Тевтонского ордена, которое граничило с Новгородской республикой, решило избавиться от соседей. Огромная армия хорошо экипированных умелых рыцарей напала на Новгород, но Александр Невский разбил их у Чудского озера.

1478 — Новгород вошел в состав Московского царства и республика была уничтожена. Царство Московское становилось все более и более могущественным; она уже объединила многие города и местечки по всей России. Настала очередь Новгорода присоединиться. Новгород не смог удержать республику, и первая республика на Руси была срублена.

1611-1617 — Шведская армия контролировала Новгород. Это было тяжелое время для России: шла гражданская война, и одновременно на нее напали Польша, Швеция и Турция.

: Северный Паломник, 2005), 3.

: Северный Паломник, 2005), 3.