Содержание

Дворцовая набережная — Прогулки по Петербургу

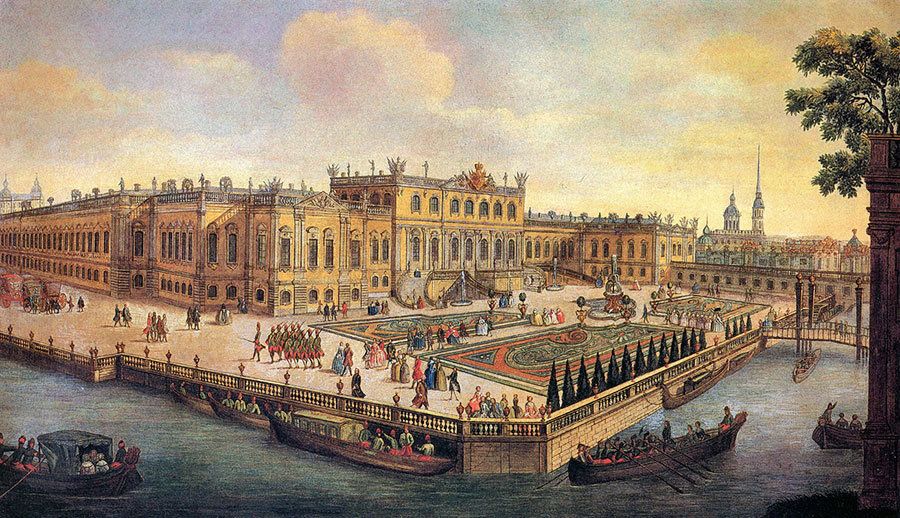

Проспект старого зимняго дворца с каналом соединяющим Мойку с Невою

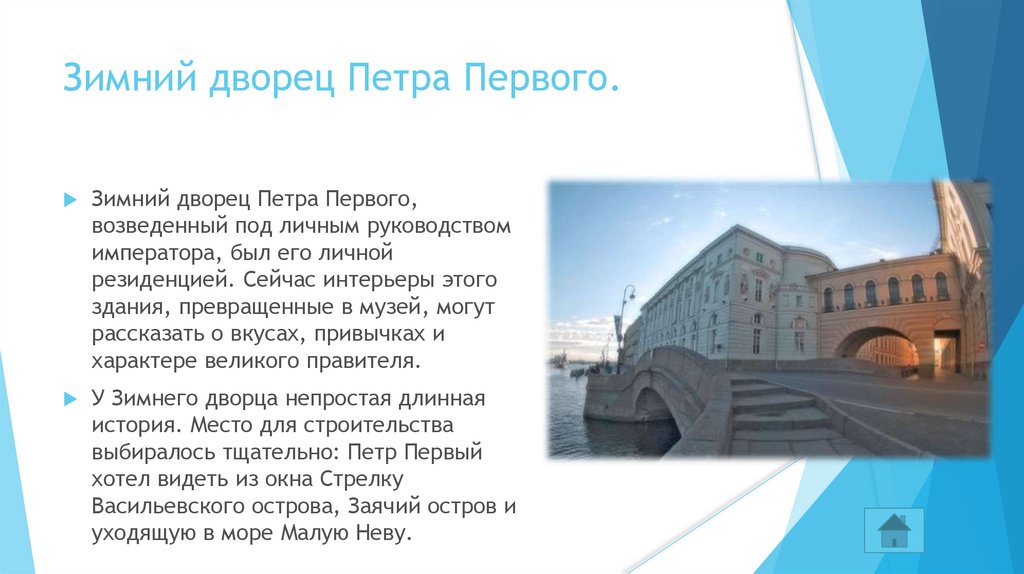

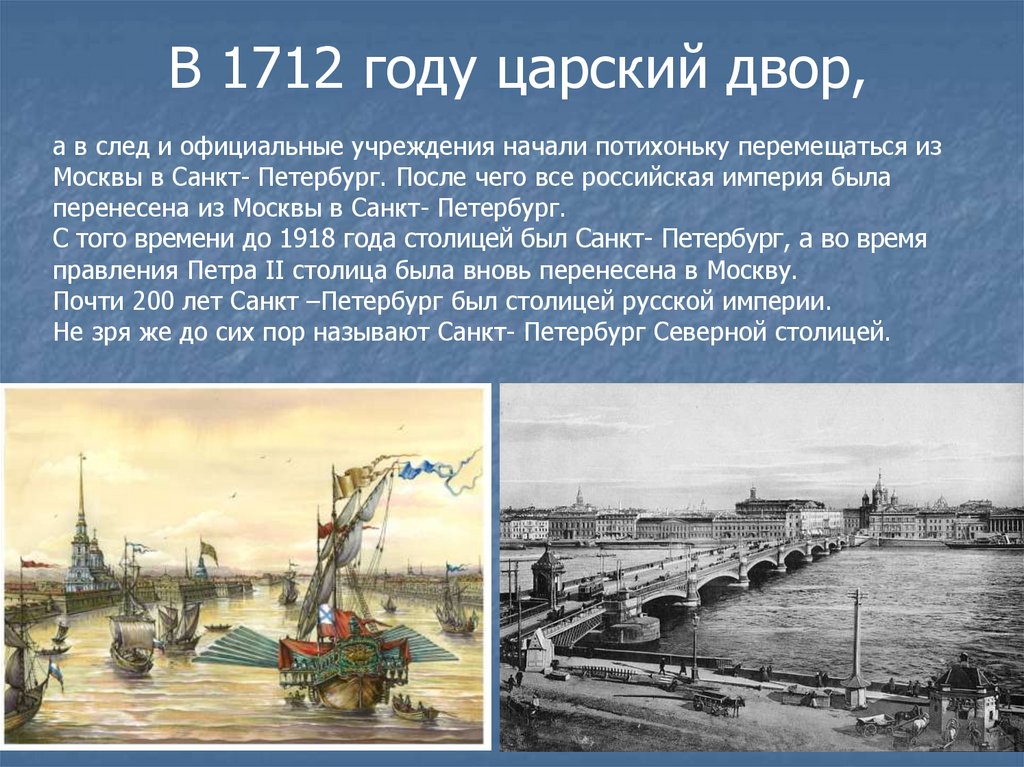

Застройка Дворцовой набережной начала формироваться одной из первых в Санкт-Петербурге. Её характер определила постройка на этом берегу Невы как летней, так и зимней резиденций Петра I. В связи с близостью к Адмиралтейству здесь, в первую очередь, селилось высшее морское начальство. Чуть далее, выше по течению Невы, поселились корабельные мастера. Среди них — Пётр Михайлов (сам «царь-плотник» Пётр I), Федосей Скляев, Филипп Пальчиков, Гаврила Меншиков.

Первые постройки на Дворцовой набережной, как и во всём городе, были деревянными. Летом 1705 года на расстоянии 200 сажен от Адмиралтейства по проекту Доменико Трезини был построен деревянный дом генерал-адмирала Фёдора Матвеевича Апраксина. Такое расстояние от Адмиралтейства требовали правила «фортификационной эспланады». Тем же летом началось возведение деревянных хором для вице-адмирала Корнелия Крюйса. Дом Апраксина задал красную линию Дворцовой набережной, тогда как дом Крюйса располагался чуть дальше от низкого в этом месте берега реки. Промежуток между этими двумя постройками положил начало Средней улице, проходившей параллельно берегу Невы [5].

Дом Апраксина задал красную линию Дворцовой набережной, тогда как дом Крюйса располагался чуть дальше от низкого в этом месте берега реки. Промежуток между этими двумя постройками положил начало Средней улице, проходившей параллельно берегу Невы [5].

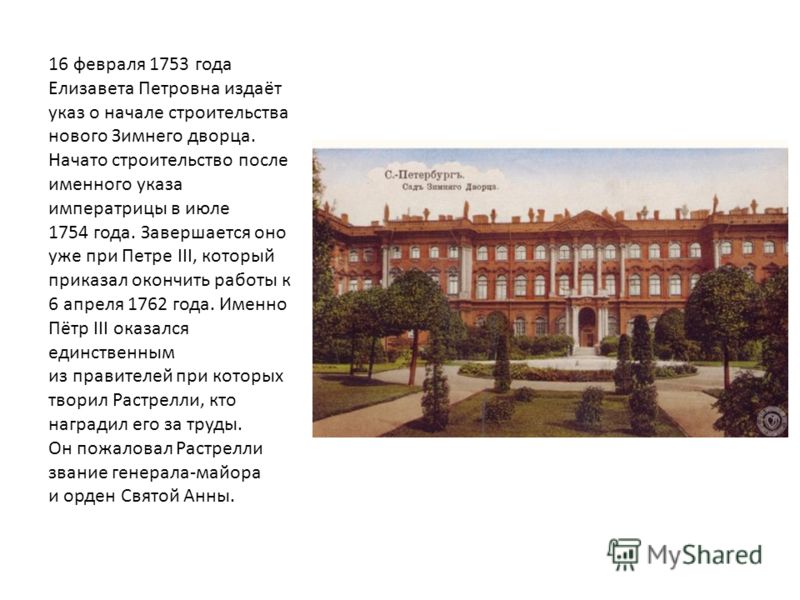

Следующей постройкой на Дворцовой набережной в 1706 году стал Почтовый двор. Тогда же (в 1706-1708 годах) ближе к берегу Невы был перенесён деревянный дом шведского майора Коноу, ставший предшественником Летнего дворца Петра I. На участке дома №32 в 1708 году был построен первый Зимний дворец Петра I. К его главному фасаду от дома Апраксина продлили Среднюю улицу. Последняя просуществовала совсем недолго, так как Пётр I не захотел иметь в Петербурге узкие «средневековые» проезды между домами.

В начале XVIII века набережная именовалась Почтовой, так как на том месте где сейчас расположен Мраморный дворец, находился Почтовый двор. Рядом с ним в 1711 годах был прокопан Красный канал, который соединил Неву и Мойку. Параллельно ему с другой стороны Царицына луга (ныне Марсова поля) была прокопана Лебяжья канавка.

Параллельно ему с другой стороны Царицына луга (ныне Марсова поля) была прокопана Лебяжья канавка.

После победы под Полтавой (1709) и взятия Выборга (1710) в Санкт-Петербурге началось активное каменное строительство. Позволить себе возведение дорогого каменного дома могли далеко не все, но жители Дворцовой набережной имели для этого достаточно средств. Дом Апраксина перестраивался в камень в 1712 году, но спустя четыре года адмирал захотел иметь более просторные апартаменты. Новое здание передвинули ближе к реке примерно на 50 метров, что определило современную красную линию набережной. Тогда же приступили к постройке новых роскошных зданий для Рагузинского, Ягужинского, Олсуфьева, Крюйса, Головина. Строительство этих дворцов завершили к 1721 году, когда на противоположном конце набережной началось возведение дворца Дмитрия Кантемира (дом №8). Это был первый проект молодого Ф. Б. Растрелли в Петербурге.

В те же годы строился новый Зимний дворец Петра I, который придвинули к самой Неве. Для этого берег укрепляли деревянными стенками, обустраивали пристани. Таким образом у Невы было «отвоёвано» более 80 метров. В 1718 году от между Невой и Мойкой был прорыт канал, названный Зимней канавкой. Через него в створе набережной инженером Германом ван Болесом был построен деревянный разводной Зимнедворцовый мост.

Для этого берег укрепляли деревянными стенками, обустраивали пристани. Таким образом у Невы было «отвоёвано» более 80 метров. В 1718 году от между Невой и Мойкой был прорыт канал, названный Зимней канавкой. Через него в створе набережной инженером Германом ван Болесом был построен деревянный разводной Зимнедворцовый мост.

Застройку берега Невы проходилось регулировать административными методами. 30 января 1720 года вышел указ Петра I:

«Великий государь… указал тем, у кого по берегу Невы реки вниз от Почтового двора построены под кровлею палаты, чтоб конечно, в тех палатах построили к нынешней зиме по 2 или по 3, или по 1 покою и переходили в них жить, для того, что следующую от Почтового двора к Зимнему царского величества дому улицу уже надлежит перегораживать в те дворы, когда повелено будет. А проезд имеет быть по другой улице, следующей от гавани, так как в тех набережных домах близ палат и во дворах должно строить каменное строение. А ежели деревянное строить кому велено будет, уступя от палат во дворы по двадцати и не меньше пятнадцати сажен, и при тех набережных палатах от реки, конечно, все места как надлежит были же помещены и ничем не заняты. ..» [Цит по: 2, с. 6, 7]

..» [Цит по: 2, с. 6, 7]

В одном из указов 1721 года перечислены все владельцы участков на набережной [Цит по: 2, с. 8]:

- 1. Двор Почтовый

- 2. Г-на князя Волоского

- 3. Ягана Фелтин, кохмейстера

- 4. Прокофея Короткого

- 5. Данило Чевкина

- 6. Попа Битки

- 7. Майора Ушакова

- 8. Майора Волкова

- 9. Лейб-гвардии писаря Андрея Иванова

- 10. Майора Корчмина

- 11. Доктора Арескина

- 12. Петра Мошкова

- 13. Поручика Прокофия Мурзина

- 14. Князя Василия Долгорукова

- 15. Графа Мусина-Пушкина

- 16. Гаврилы Меншикова

- 17. Феодосия Скляева

- 18. Его царского величества Зимний дом

Фамилия Петра Мошкова, жившего на участке современного дома №20, осталась на картах Петербурга в виде названия Мошкова переулка. Неподалёку жил легендарный Василий Корчмин, по имени которого согласно легенде назван Васильевский остров. Большинство существующих на то время строения были возведены по типовым проектам и походили друг на друга. Особенно выделялись дома Петра I и адмирала Апраксина.

Большинство существующих на то время строения были возведены по типовым проектам и походили друг на друга. Особенно выделялись дома Петра I и адмирала Апраксина.

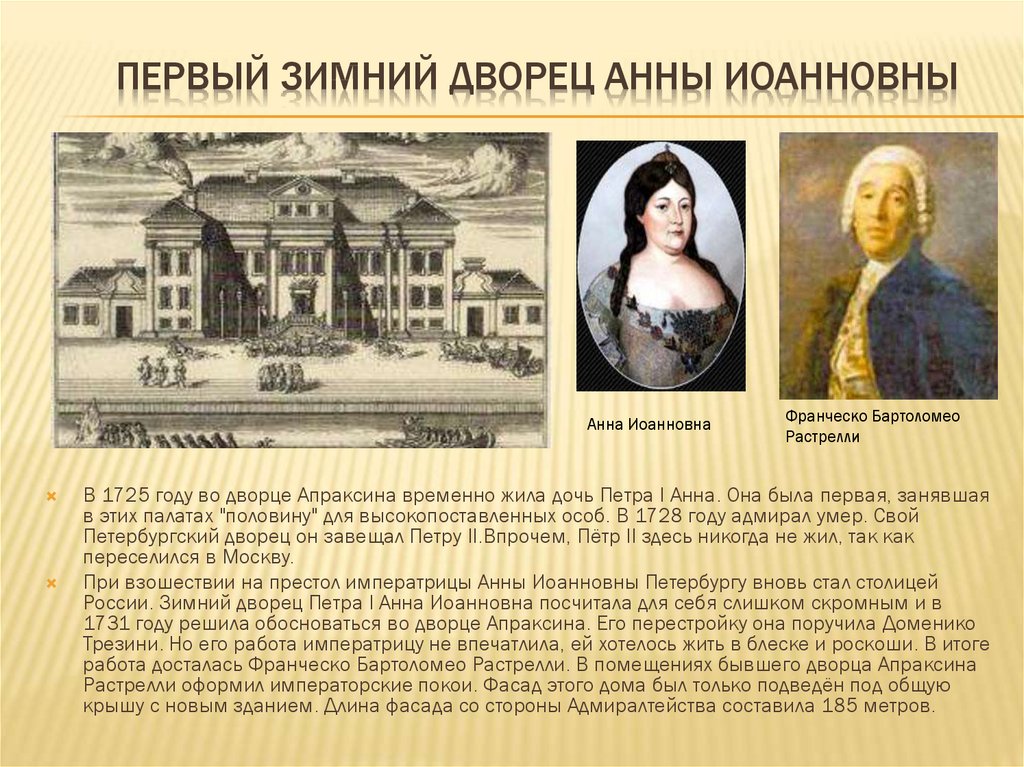

До 1724 года Зимний дворец Петра I расширялся вдоль набережной. В нём император скончался в 1725 году. Тогда же в особняке Апраксина временно были поселены молодожёны: герцог Голштинский и дочь Петра I Анна.

Петербург 1726 года запечатлён в воспоминаниях француза Обри де ла Мотре. О будущей Дворцовой набережной он писал так:

«Вы оказываетесь на набережной длиной 800 шагов и 30 шириной, на которой господствует ряд дворцов. Русские дворяне построили эти дворцы, а также очень много других больших домов и общественных зданий, украсивших Петербург» [Цит. по: 2, с. 12, 13].

Дом Апраксина в 1728 году по завещанию перешёл Петру II. Молодой император здесь так и не поселился, он переехал с правительством в Москву, где умер от холеры. Дом Апраксина всё это время пустовал, с 1731 года стал перестраиваться под резиденцию Анны Иоанновны. Начинал эти работы Доменико Трезини, продолжал по желанию императрицы Ф. Б. Растрелли. Для размещения новых помещений был выкуплен соседний участок, принадлежащий Морской академии. К 1735 году здесь был построен новый Зимний дом Анны Иоанновны, главным фасадом выходящий к Адмиралтейству.

Начинал эти работы Доменико Трезини, продолжал по желанию императрицы Ф. Б. Растрелли. Для размещения новых помещений был выкуплен соседний участок, принадлежащий Морской академии. К 1735 году здесь был построен новый Зимний дом Анны Иоанновны, главным фасадом выходящий к Адмиралтейству.

В 1729 году художником Х. Марселиусом были созданы два рисунка, которые достаточно подробно передали характер застройки всей Дворцовой набережной. Они стали первым подобным историческим документом.

Первоначально, с 1737 года, набережная называлась Наличной линией [3, с. 158]. Она заканчивалась у границы города, которой в XVIII веке была Фонтанка. Нумерация домов тогда шла против течения реки. 20 апреля 1738 года магистраль назвали Верхней Набережной улицей (Нижней была современная Английская набережная). Вместе с этим именем существовали и другие: Верхняя Набережная линия, Набережная Верхняя Каменная линия, Верхняя Набережная реки линия, Набережная Невы реки линия, Набережная линия, Набережная улица, Невская набережная или Верхняя набережная. В 1740-1790-х годах набережную именовали ещё и Миллионной. Существовали также и другие названия: Миллионная Набережная линия, Миллионная Набережная улица, Большая Миллионная набережная. Последние два варианта употреблялись вместе с «Дворцовой набережной» вплоть до 1790-х годов.

В 1740-1790-х годах набережную именовали ещё и Миллионной. Существовали также и другие названия: Миллионная Набережная линия, Миллионная Набережная улица, Большая Миллионная набережная. Последние два варианта употреблялись вместе с «Дворцовой набережной» вплоть до 1790-х годов.

В 1746 году возник Мошков переулок, выходящий к Неве между домами №20 и 22 по Дворцовой набережной.

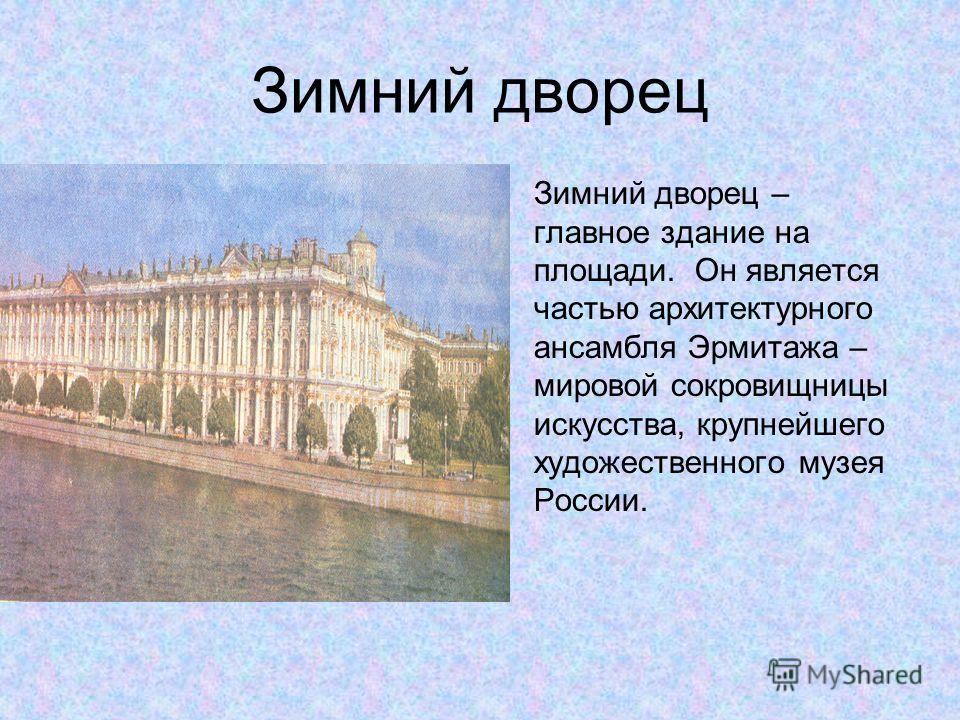

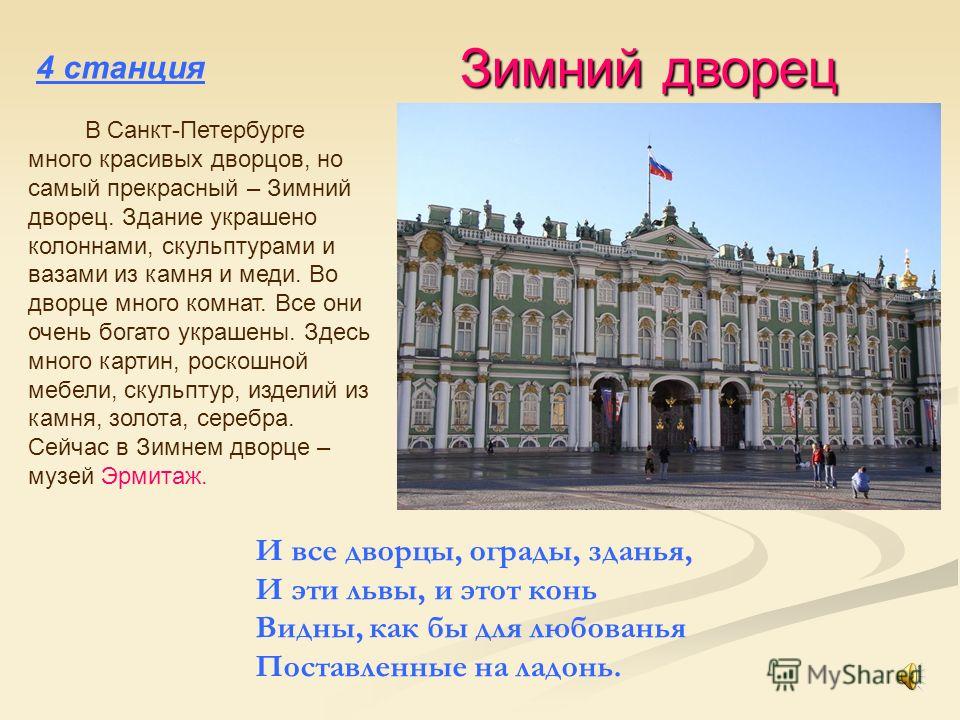

Самым заметным зданием на Дворцовой набережной является Зимний дворец, построенный в 1754-1762 годах по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли. После начала его строительства оказалось, что от Невы строительную площадку отделяет весьма узкая, неудобная для проезда полоска берега. В связи с этим зодчий предоставил в Канцелярию от строений план и профиль расширенной и дополнительно укреплённой деревянной набережной.

План начал реализовываться вызванным из Москвы плотничным мастером И. Эрихом, который в 1758 году предоставил два проекта укрепления берега, предусматривающие его облицовку камнем. Работы начались в декабре 1762 года, до мая следующего в грунт забивали сваи, а 7 июня бригада каменщиков начала делать фундамент под каменную стенку. Тогда же начался подвоз тёсанного камня для облицовки.

Работы начались в декабре 1762 года, до мая следующего в грунт забивали сваи, а 7 июня бригада каменщиков начала делать фундамент под каменную стенку. Тогда же начался подвоз тёсанного камня для облицовки.

Дворцовая набережная

Первый камень лёг на набережную в середине июня 1763 года. Строительные работы производились под руководством каменного дела мастеров Б. Манижотти, Г. Лицени и П. Корти. Сооружение каменной набережной напротив Зимнего дворца завершилось, вероятнее всего, в 1764 году. Но из-за допущенных просчётов в проектировании весьма скоро она начала разрушаться. В сентябре 1765 года в некоторых местах заметно осел берег вследствие того, что фундаменту не дали достаточного времени для осадки. Обнаружившие эти недостатки генерал-поручик Н. Е. Муравьёв и инженер-генерал-майор И. М. Голеницев-Кутузов доложили Екатерине II, что ремонтировать набережную невозможно, нужно переделывать её заново.

Большинство краеведов считают, что Дворцовую набережную строили по проекту Юрия Матвеевича Фельтена. Такое предположение в начале XX века сделал И. Э. Грабарь, не подкрепив это документами. Поэтому авторство Фельтена легко опроверг историк В. И. Кочедамов. Он доказал, что Фельтен упоминается в связанных с каменной Дворцовой набережной документах только через шесть лет после начала её создания, когда уже была сооружена стенка набережной от Литейного двора до Адмиралтейства.

Такое предположение в начале XX века сделал И. Э. Грабарь, не подкрепив это документами. Поэтому авторство Фельтена легко опроверг историк В. И. Кочедамов. Он доказал, что Фельтен упоминается в связанных с каменной Дворцовой набережной документах только через шесть лет после начала её создания, когда уже была сооружена стенка набережной от Литейного двора до Адмиралтейства.

Так кто же на самом деле стал автором проекта Дворцовой набережной? Разными краеведами предлагались такие кандидатуры как Ж. Б. Валлен-Деламот, архитектор С. А. Волков. Автор книги «Санкт-Петербург XVIII века» К. В. Малиновский доказывает, что им является советник Канцелярии от строений Игнатио Росси. Он ссылается на документы, в котором Росси напрямую называется автором проекта Дворцовой набережной и соответствующей сметы. Например, протокол Канцелярии от строений 7 сентября 1762 года: «…господин коллежский советник Игнати Росси которой по способности ево проэкт тому берегов и мостов строению и смету сочинял» [Цит по: 4, с. 379]. 10 сентября он был назначен руководителем «Конторы строения по Неве реке каменного берега».

379]. 10 сентября он был назначен руководителем «Конторы строения по Неве реке каменного берега».

Первоначальный проект Росси предполагал создание каменной стенки набережной и металлической балюстрады. Спуски к воде представляли собой прямые лестницы с такими же металлическими ограждениями. Пристани предлагалось делать в виде расширенных в два раза спусков. Мост через Фонтанку проектировался каменным, подъёмным на цепях. Поэтому его центральная часть должна была стать деревянной.

Стоит отметить, что тогда возводилась не только Дворцовая набережная. Проект предусматривал облицовку камнем всего берега Невы от Литейного двора до Галерной верфи. 14 февраля 1763 года в берег стали забивать первые сваи. Уже в процессе этих работ их объём значительно увеличился, так как было решено забивать не один ряд свай, а 13. При этом использовались круглые сосновые брёвна длиною от восьми до десяти метров и толщиной от 20 до 30 сантиметров.

В процессе строительства в проект вносились коррективы. Уже с 1764 года спуски к воде создавались не прямыми, а овальными. Ограждения «для прочности» стали делать полностью каменными. Автор этих изменений неизвестен. Возможно, что их предложил Екатерине II Ж. Б. Валлен-Деламот, который тогда занимался переустройством помещений в Зимнем дворце. В музее города Ангулем во Франции хранится чертёж Деламота с изображением овального спуска к Неве.

Уже с 1764 года спуски к воде создавались не прямыми, а овальными. Ограждения «для прочности» стали делать полностью каменными. Автор этих изменений неизвестен. Возможно, что их предложил Екатерине II Ж. Б. Валлен-Деламот, который тогда занимался переустройством помещений в Зимнем дворце. В музее города Ангулем во Франции хранится чертёж Деламота с изображением овального спуска к Неве.

В 1763-1766 годах через Зимнюю канавку вместо деревянного был построен каменный Эрмитажный мост. Для улучшения транспортной связи с Московской стороной набережную продлили за Фонтанку. При этом в 1766-1769 годах навели Прачечный мост через Фонтанку, а в 1767-1768 годах Верхне-Лебяжий мост через Лебяжью канавку. Профиль этих переправ органично введён в силуэт гранитной набережной. Мосты составляют с ней единый архитектурный ансамбль.

Набережная Невы у Летнего сада

Уже в январе 1765 года Екатерина II проверила готовый участок набережной напротив старого Зимнего дворца. 8 февраля было принято решение о повышении минимально допустимой высоты возводимых здесь зданий. 27 апреля 1766 года Комиссия от каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы определила эту высоту равной десяти саженям.

8 февраля было принято решение о повышении минимально допустимой высоты возводимых здесь зданий. 27 апреля 1766 года Комиссия от каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы определила эту высоту равной десяти саженям.

Полностью завершено сооружение Дворцовой набережной было в ноябре 1767 года. В следующем январе «архитектурии помощник» Неелов устанавливал у спусков в Неве связанные железными цепями каменные столбы.

После завершения основной части работ по облицовке камнем левого берега Невы Игнатио Росси подал в отставку. Его сменил архитектор Юрий Матвеевич Фельтен, которому пришлось заниматься созданием знаменитой ограды Летнего сада. Берег напротив него был вынесен в русло реки на 20 метров.

Дворцовая стала первой из облицованных гранитом набережных в Петербурге. На ней оборудовано семь спусков к воде. Гранитный парапет прерывается лишь у Эрмитажного моста, где выложенный булыжником берег ограждают лишь тумбы со свисающими с них цепями.

Строительство новых зданий на Дворцовой набережной началось одновременно с её облицовкой камнем. В 1762-1769 годах к Зимнему дворцу пристроили здание Малого Эрмитажа (дом №36), а затем и Большой Эрмитаж (дом №34). В 1762-1785 годах на месте старого Почтового двора построен Мраморный дворец. При этом был засыпан Красный канал. Рядом с Мраморным дворцом был возведён служебный корпус (дом №6). В 1784-1788 годах построен дом Салтыковых (№4). Соседний дом Бецкого (№2) построен также в 1780-х годах. В 1783-1787 годах на месте старого Зимнего дворца Петра I архитектором Кваренги был возведён Эрмитажный театр, который был соединён с Большим Эрмитажем аркой.

С 6 октября 1778 года магистраль стала официально называться Дворцовой набережной. В начале XIX века её называли также Большой и Большой Дворцовой. Название «Дворцовая Набережная улица» существовало вплоть до 1822 года.

В 1799 году два здания на месте существующего сейчас дома №10 были объединены в одно по проекту Кваренги. Это стало подарком императора Павла I своей фаворитке Анне Петровне Лопухиной к её свадьбе с князем Гагариным.

Это стало подарком императора Павла I своей фаворитке Анне Петровне Лопухиной к её свадьбе с князем Гагариным.

На рубеже XVIII и XIX веков Дворцовую набережную зарисовал шведский художник Бенджамин Патерсен. Он создал ряд акварелей, на которых с Заячего и Васильевского островов виден левый берег Невы.

В 1803 году Дворцовая набережная была соединена с Петербургской стороной наплавным Троицким мостом. Первоначально он выходил к левому берегу Невы в районе Летнего сада.

Участок между домом Салтыковых и служебным корпусом Мраморного дворца изначально был предназначен для застройки. Но к концу 1810-х годов здесь так ничего и не было воздвигнуто. В 1818 году по предложению архитектора К. Росси участок стал новой площадью, которая соединила Марсово поле с Дворцовой набережной. В её центре установили памятник А. В. Суворову, площадь назвали Суворовской.

В начале 1820-х годов участок набережной у Зимнего дворца представлял из себя строительную площадку. Здесь располагались амбары, сараи, груды камня, кучи песка и штабеля досок, заготовленных для строительства здания Главного штаба. Николаем I было принято решение о благоустройстве этой территории, работа поручена архитектору Карлу Росси. По его проекту здесь был устроен широкий спуск к Неве. Росси планировал украсить его скульптурами Диоскуров (юношей, сдерживающих коней) и чугунными львами, копиями тех, что находятся у Михайловского дворца. Поместить здесь диоскуров император запретил, зодчий заменил их вазами из порфира.

Здесь располагались амбары, сараи, груды камня, кучи песка и штабеля досок, заготовленных для строительства здания Главного штаба. Николаем I было принято решение о благоустройстве этой территории, работа поручена архитектору Карлу Росси. По его проекту здесь был устроен широкий спуск к Неве. Росси планировал украсить его скульптурами Диоскуров (юношей, сдерживающих коней) и чугунными львами, копиями тех, что находятся у Михайловского дворца. Поместить здесь диоскуров император запретил, зодчий заменил их вазами из порфира.

В 1827 году в связи с постройкой первого наплавного Троицкого моста на набережной обновили ограду и фонари. В 1857-1862 годах построен Ново-Михайловский дворец (дом №18), в 1867-1872 годах дворец великого князя Владимира Александровича (№26).

К 1860-м годам застройка Дворцовой набережной разрослась далеко за пределы Фонтанки. В это время «зафонтанную» часть магистрали выделили в отдельную Гагаринскую набережную, которая сейчас носит имя великого русского полководца М. И. Кутузова. Тогда же была введена существующая по сей день нумерация домов.

И. Кутузова. Тогда же была введена существующая по сей день нумерация домов.

После возведения первого постоянного моста через Неву наплавной Исаакиевский мост переместили ближе к Зимнему дворцу. Ему дали другое название — Дворцовый.

В 1903 году между Дворцовой набережной и Троицкой площадью был построен постоянный металлический Троицкий мост. В 1915 году в связи с введением в строй постоянного Дворцового моста пристань со львами переместили на Адмиралтейскую набережную. Трасса новой переправы прошла как раз через старую пристань.

Из девятнадцати домов здесь половина принадлежала царской фамилии. Благодаря этому до 1917 года Дворцовая набережная жила по собственному «расписанию». Летом находящиеся здесь дворцы пустовали. Их хозяева уезжали в загородные усадьбы, с ними покидала Петербург и многочисленная свита. В это время фасады домов приводились в порядок, перекрашивались. Ремонтировалась мостовая. Зимой дворцы оживали. Набережная наполнялась роскошными экипажами, гуляющей публикой.

6 октября 1923 года Дворцовая набережная была переименована в «набережную Девятого Января (1905 года)». Год был указан в скобках, поэтому его часто опускали. Такое имя магистрали дали из-за того, что приказ о расстреле мирной демонстрации 9-го января 1905 года отдал живший здесь великий князь Владимир Александрович [3, с. 159].

9 сентября 1941 года во время авианалёта одна из бомб упала перед домом №14, уничтожив его фасад и фасады соседних домов №12 и 16. После войны фасады этих зданий были объединены.

В 1944 году набережной вернули прежнее название — Дворцовая.

Поделиться

Источники

1

Бузинов В. М.:

«Дворцовая площадь : неформальный путеводитель».

Издательство «Центрполиграф»,

2006 —

301 стр.

2

Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д.:

Г., Ерофеев А. Д.:

«Петербург в названиях улиц».

Издательство «АСТ»,

2010 —

752 стр.

3

Соловьёва Т. А.:

«Дворцовая набережная».

Издательство «Крига»,

2005 —

176 стр.

4

Малиновский К. В.:

«Санкт-Петербург XVIII века».

Издательство «Крига»,

2008 —

576 стр.

5

Веснин С., Мишин С.:

«Дом Крюйса // Ленинградская панорама. — 1989. — №11. — С. 26-28».

Издательство «»,

—

стр.

Екатерининский дворец — Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга

Екатерининский дворец сказочным замком возвышается на вершине холма, давшего название будущей царской резиденции — Царское Село. Он очаровывает и восхищает, его лазоревые фасады поражают грандиозными размерами; в нем отразилась неповторимая особенность русского национального характера — эмоциональность восприятия. И в зимний пасмурный день, и в лучах редкого петербургского солнца, наполненные экспрессией и внутренним напряжением стены дворца словно излучают жизнерадостную энергию, заряжая ею все окружающее пространство.

Он очаровывает и восхищает, его лазоревые фасады поражают грандиозными размерами; в нем отразилась неповторимая особенность русского национального характера — эмоциональность восприятия. И в зимний пасмурный день, и в лучах редкого петербургского солнца, наполненные экспрессией и внутренним напряжением стены дворца словно излучают жизнерадостную энергию, заряжая ею все окружающее пространство.

Так получилось, что своим рождением Екатерининский (Большой) дворец обязан блистательным хозяйкам, трем женщинам-императрицам — Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II, которым дворец принадлежал в XVIII веке и которые уделяли его строительству огромное внимание. Их фантазии, проекты и личные вкусы воплощали в жизнь сотни талантливых архитекторов, художников, садоводов.

В роскошных залах Екатерининского дворца жили, работали, давали аудиенции, устраивали дипломатические приемы иностранным послам и парадные балы и маскарады все российские монархи. Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I, а позднее Екатерина II проводили здесь не только летнее, но и зимнее время.

Над созданием дворца, начиная с 1718 года, последовательно работали архитекторы И. Браунштейн, М. Земцов, А. Квасов, С. Чевакинский, Ф.-Б. Растрелли, Ч. Камерон, Д. Кваренги, В. Стасов, И. Монигетти и многие другие. Ведущая роль в возведении дворца принадлежала архитектору Ф.-Б. Растрелли: с 1748 года он руководил всеми строительными работами. Растрелли определил размеры сооружения, спроектировал основные элементы художественной отделки фасадов и многочисленных интерьеров. Строительство грандиозного здания протяженностью 306 метров продолжалось с 1744 по 1756 год.

Архитектурный образ Екатерининского дворца, построенный на световых эффектах и декоративных контрастах, характерных для стиля барокко, поражал современников великолепием. В интерьерах дворца отразились различные художественные стили, главным образом барокко и классицизм. Несколько помещений, переделанных в середине XIX века, получили отделку в стилистике эпохи историзма.

Императоры и члены семьи Романовых с большим удовольствием проводили досуг в этой загородной резиденции. Следует отметить, что каждый из новых хозяев (в том числе и последний владелец дворца — император Николай II) считали своим долгом внести какие-либо изменения в художественную отделку парадных покоев и многочисленных помещений для царских детей, гостей и слуг.

Следует отметить, что каждый из новых хозяев (в том числе и последний владелец дворца — император Николай II) считали своим долгом внести какие-либо изменения в художественную отделку парадных покоев и многочисленных помещений для царских детей, гостей и слуг.

Для хранения сервизов, мебельных гарнитуров, скатертей и других предметов царского быта отводились специальные помещения. Многочисленные гоф-фурьеры, тафельдеккеры, кофешенки и прочие придворные чины наблюдали за состоянием дворцового имущества.

Кладовые находились в служебных помещениях дворца, а также в его боковых флигелях — циркумференциях, окружающих парадный двор. Здесь же располагались кухни, в которых готовилась еда к царскому столу.

Залы для парадных приемов находились на втором этаже на стороне парадного двора и шли цепочкой друг за другом по одной оси. Они составляли так называемую Золотую анфиладу. Отдельные покои выделялись под жилые комнаты. Их называли Малой анфиладой. В Малой анфиладе размещались личные комнаты императрицы Марии Федоровны, вдовы Павла I, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) и его брата Константина Павловича.

В середине XIX века император Александр II распорядился отделать для себя покои в нижнем этаже Зубовского флигеля, сооруженного в 1770-х годах по желанию Екатерины II; здесь же жила вместе с детьми его фаворитка Екатерина Долгорукая. В 1880 году в одном из залов Екатерининского дворца состоялось их бракосочетание.

К сожалению, личные покои царской семьи не дошли до наших дней. Часть из них была переделана сразу же после Октябрьской революции при превращении дворца в историко-бытовой музей, большая же часть так и не была восстановлена после Великой Отечественной войны.

В настоящее время экспозиция музея состоит из двадцати шести восстановленных залов, куда входят парадные залы Золотой анфилады, созданные архитектором Растрелли, личные комнаты сына Екатерины II — великого князя Павла Петровича и несколько интерьеров, принадлежавших императору Александру I. Последними были восстановлены Предцерковный (Стасовский) зал, созданный по распоряжению Николая I, и Парадная мраморная лестница, оформленная архитектором И. Монигетти при императоре Александре II.

Монигетти при императоре Александре II.

История Санкт-Петербурга в царствование Екатерины Великой

В течение длительного царствования Екатерины Петербург окончательно обрел статус великой европейской столицы. Преображая и благоустраивая столицу Российской империи, Екатерина следовала принципам философов-просветителей, а также стремлению запомниться с любовью и задним числом оправдать переворот, который выдвинул бывшую немецкую принцессу на роль просвещенной русской Императрица.

Екатерина продолжила многолетнюю традицию приглашения лучших зарубежных художников, архитекторов и других деятелей культуры для работы в России. Так, французский скульптор Этьен Морис Фальконе приехал в Петербург и по просьбе Екатерины создал то, что впоследствии стало известно как Медный всадник, величественный конный монумент Петру Великому на берегу Невы. Екатерина по рождению не принадлежала к династии Романовых, а потому старалась укрепить свою практически несуществующую связь с предшественниками на престоле: так, на пьедестале памятника и латинским, и русским языками начертана судьбоносная фраза: » Петру Первому от Екатерины Второй».

В екатерининское царствование берега Невы и других более мелких водотоков – Мойки и Фонтанки – были превращены в мостовые, облицованные гранитом (там, где раньше здания стояли прямо на берегу реки, входы в них были доступны только с вода). Первой частью набережной Невы, «одетой» таким образом, был участок от Летнего сада до Зимнего дворца. Знаменитая изящная кованая ограда Летнего сада была построена в это время по проекту архитектора Юрия Фельтена. Чтобы не портить екатерининскому виду из окон Зимнего дворца, южные стены Петропавловской крепости были облицованы темно-красным гранитом (невидимая из дворца противоположная сторона крепости осталась как была: голая кирпич).

Эпоха Екатерины Великой повлияла на облик Петербурга прежде всего переходом от барокко и рококо к неоклассицизму. Екатерина приказала построить величественный Мраморный дворец для своего фаворита Григория Орлова, сыгравшего ключевую роль в перевороте, приведшем ее к власти. Точно так же Орлов приказал построить в Гатчине Большой дворец. Однако строительство Мраморного дворца затянулось, и Орлову так и не удалось переехать в этот новый дворец. Императрица решила не выходить замуж за своего фаворита, и ее чувства к нему охладели, хотя у них был внебрачный сын по имени Алексей Бобринский.

Однако строительство Мраморного дворца затянулось, и Орлову так и не удалось переехать в этот новый дворец. Императрица решила не выходить замуж за своего фаворита, и ее чувства к нему охладели, хотя у них был внебрачный сын по имени Алексей Бобринский.

При Екатерине была основана образовательная резиденция для девочек, которая впоследствии переросла в Институт благородных девиц и была одной из первых прогрессивных образовательных организаций для молодых женщин. Сегодня он известен как Смольный институт. Также была основана Публичная библиотека (ныне Российская национальная библиотека, одна из двух крупнейших библиотек России) на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Примерно в то же время на противоположной стороне Садовой улицы по упрощенным планам архитектора Валлена де ламота был построен Центральный Гостиный двор, обеспечивший городу его главный центральный торговый пост.

В течение долгого царствования Екатерины полным ходом шло строительство царских резиденций в Царском Селе и Петергофе. В первом к Екатерининскому дворцу пристроили Камеронову галерею и построили павильон «Агатовая комната». Близлежащий Александровский дворец был построен с множеством павильонов, разбросанных по его большому парку, включая необычные «Большой каприз» и «Малый каприз». В Петергофе рядом с Монплезиром был построен Екатерининский корпус (жилые помещения). А дворцовых интерьеров было переделано столько, что всех и не перечислить.

В первом к Екатерининскому дворцу пристроили Камеронову галерею и построили павильон «Агатовая комната». Близлежащий Александровский дворец был построен с множеством павильонов, разбросанных по его большому парку, включая необычные «Большой каприз» и «Малый каприз». В Петергофе рядом с Монплезиром был построен Екатерининский корпус (жилые помещения). А дворцовых интерьеров было переделано столько, что всех и не перечислить.

Память Екатерины Великой увековечена в грандиозном монументе, установленном на площади между Невским проспектом и Александринским театром, получившей название Екатерининский сад или Екатерининский сад. Этот памятник, задумка архитектора Михаила Микешина, изображает мудрую, благожелательную императрицу, возвышающуюся над самыми именитыми сановниками, военными и литераторами своего времени.

Россия: дворцы Екатерины Великой

Новая роскошная телевизионная драма, которая выходит в Австралии 3 ноября, рассказывает о Хелен Миррен в роли легендарной русской императрицы 18-го века в шоу, демонстрирующем некоторые из самых роскошных мест в России ( и соседние страны, Латвия и Литва, где также снимались сцены). Отличный способ погрузиться в гламурный мир Екатерины Великой — отправиться в круиз с заходом в самые известные царские места России. Путешествия, такие как 12-дневный круиз Viking Waterways of the Tsars, проходят через деревенскую российскую сельскую местность, соединяя Москву и Санкт-Петербург, в то время как последний, бывшая имперская столица, прозванная «Северной Венецией», является портом захода многих Круизы по Балтийскому морю. Вот королевские достопримечательности, которые можно найти на береговых экскурсиях.

Отличный способ погрузиться в гламурный мир Екатерины Великой — отправиться в круиз с заходом в самые известные царские места России. Путешествия, такие как 12-дневный круиз Viking Waterways of the Tsars, проходят через деревенскую российскую сельскую местность, соединяя Москву и Санкт-Петербург, в то время как последний, бывшая имперская столица, прозванная «Северной Венецией», является портом захода многих Круизы по Балтийскому морю. Вот королевские достопримечательности, которые можно найти на береговых экскурсиях.

Хелен Миррен в роли Екатерины Великой 2019 (IMDB.com)

ПЕТЕРГОФСКИЙ ДВОРЕЦ

Этот величественный дворец на берегу моря недалеко от Санкт-Петербурга был заказан Петром Великим — предшественником Екатерины Великой — после того, как он был вдохновлен посещение роскошной резиденции французского «Короля-Солнце» Людовика XIV. Названный «Русским Версалем», этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО был спроектирован в стиле барокко швейцарско-итальянским архитектором Доменико Трезини и может похвастаться серией роскошно украшенных комнат за его ярким желто-белым фасадом. Здесь останавливалась императрица Екатерина, а в первом эпизоде нового сериала героиня Миррен впервые встречает дворянина Григория Потемкина (австралийский актер Джейсон Кларк) у фонтанов в дворцовом саду.

Здесь останавливалась императрица Екатерина, а в первом эпизоде нового сериала героиня Миррен впервые встречает дворянина Григория Потемкина (австралийский актер Джейсон Кларк) у фонтанов в дворцовом саду.

Петергофский дворец, Санкт-Петербург, Россия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЭРМИТАЖ

Екатерина Великая основала эту одну из главных культурных достопримечательностей мира, когда в 1764 году приобрела впечатляющую коллекцию произведений искусства у берлинского купца Иоганна Эрнста Гоцковского. С годами коллекция насчитывает около трех миллионов экспонатов, и многие из них украшают потрясающий комплекс галерей Государственного Эрмитажа на набережной Невы в Санкт-Петербурге. В центре всего этого находится Зимний дворец — официальная резиденция российских императоров и императриц с 1732 по 19 годы.17, когда монархия была упразднена большевистской революцией. Екатерина умерла во дворце в возрасте 67 лет в 1796 году.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

ЕКАТЕРИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Этот яркий дворец в стиле рококо в Пушкине, в 30 км к югу от Санкт-Петербурга, был построен для другой Екатерины — вторая жена Петра Великого, и он стал летней резиденцией для других русских королевских особ, включая Екатерину Великую. Помимо его сине-бело-золотого фасада, вы найдете комнаты и залы, украшенные люстрами и ценными картинами и зеркалами. Наиболее поразительной является Янтарная комната, которая была разграблена нацистскими войсками во время Второй мировой войны, но позже воссоздана русскими мастерами. Размять ноги в огромном ухоженном дворцовом парке и садах, где есть озеро, пруды, фонтаны, мосты, баня и павильон.

Помимо его сине-бело-золотого фасада, вы найдете комнаты и залы, украшенные люстрами и ценными картинами и зеркалами. Наиболее поразительной является Янтарная комната, которая была разграблена нацистскими войсками во время Второй мировой войны, но позже воссоздана русскими мастерами. Размять ноги в огромном ухоженном дворцовом парке и садах, где есть озеро, пруды, фонтаны, мосты, баня и павильон.

Екатерининский дворец, Пушкин, Россия

КРЕМЛЬ

Столица власти как древней, так и современной России, знаменитая укрепленная цитадель Москвы имеет множество связей с царями и царицами прошлого, включая Екатерину Великую. Ее церемониальная коронация состоялась в белокаменном кремлевском Успенском соборе с золотым куполом, а усыпанная бриллиантами императорская корона, которую она и другие лидеры носили, теперь выставлена в роскошном Оружейной палате, одном из нескольких мест, которые очаровывают посетителей Кремль.

Кремль, Москва, Россия

Поговорите с местным консультантом Travel Associates о создании маршрута по России.