Содержание

Троицкий храм в Гусь-Железном — АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ — LiveJournal

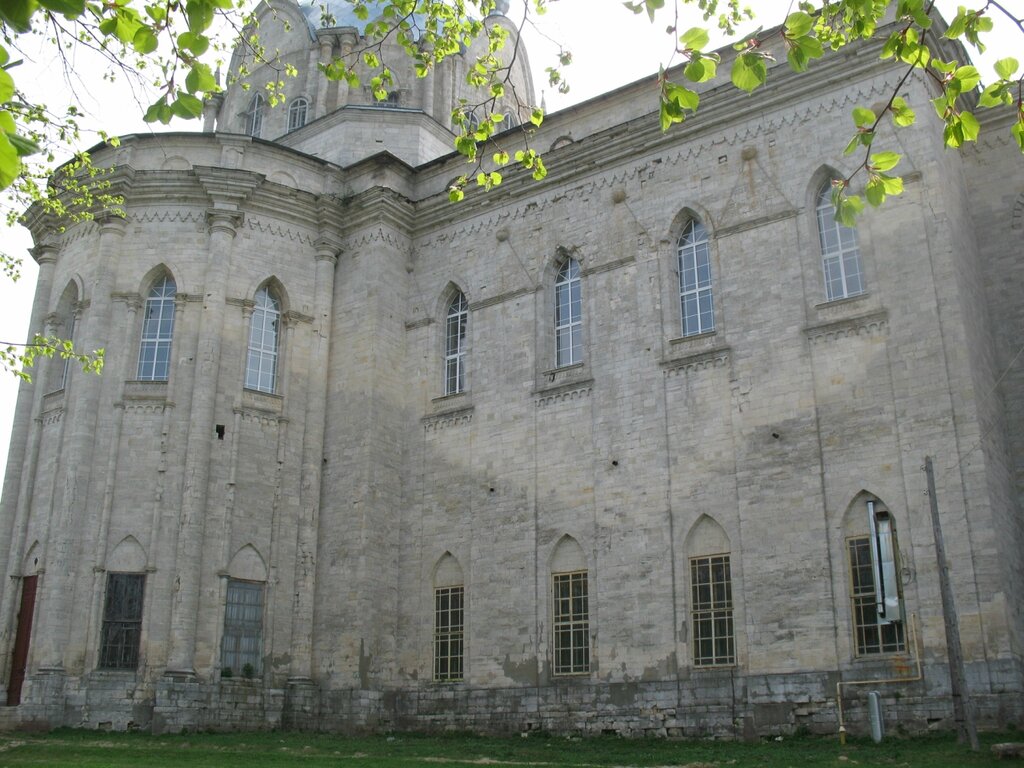

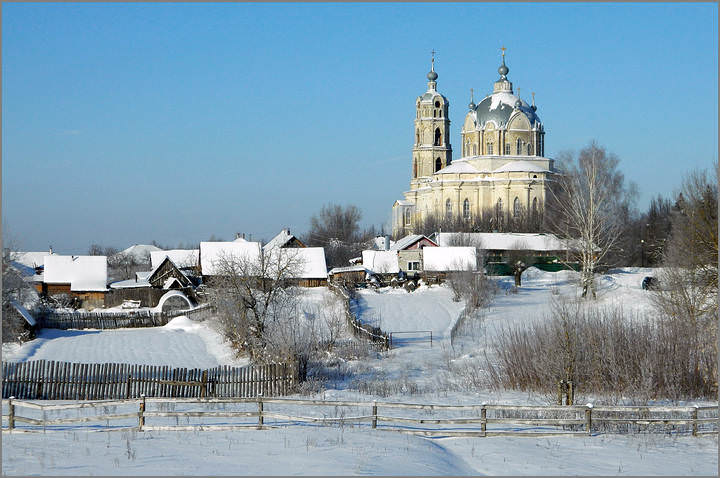

Троицкий храм в Гусь-Железном — гигантский белокаменный двухсветный храм с купольным восьмериком и колокольней. Пожалуй, это крупнейшая из всех сельских церквей в России. Храм вмещает примерно 1200 человек. Престолы: Троицы Живоначальной, Николая Чудотворца, Рождества Христова, Петра и Павла Архитектурный стиль: Псевдоготика Год постройки: Между 1802 и 1868.Адрес: Рязанская область, Касимовский район, пос. Гусь-Железный.XIXв., архитектор неизвестен, заказчик — владелец местных заводов Андрей Андреевич Баташев.

Собор — один из редких образцов псевдоготического стиля, нехарактерного для зодчества России. Вся церковная постройка обращается к совершенно другой традиции: ближайшие аналоги этого храма — старинные английские аббатства. Троицкий собор удивительно правдоподобно и эффектно повторяет их очертания своими высокими темно-серыми стенами с несколькими рядами стрельчатых окон, остроконечной колокольней над входом, округлой алтарной частью.

Собор поражает еще и тем, что в разную погоду он выглядит совершенно по-разному — то легко и нарядно, то солидно, серьезно и даже устрашающе.

Пока мы гуляем вокруг собора и рассматриваем эту необычную архитектуру, познакомимся поближе с заказчиком храма и его отцом. В те далекие времена этой землей владел Андрей Родионович Баташов (1731/32—1799) (кто любит ужасы Прошлой жизни – может поподробнее почитать про Андрея Родионовича здесь http://hrodgar.livejournal.com/63959.html). Андрей Родионович возвел огромный заводской и усадебный комплекс, но при этом довольствовался скромным деревянным храмом Иоанна Предтечи, поставленным недалеко от дома в 1766 году, в то время, как в соседнем Касимове купцы с меньшими капиталами строили одну за другой добротные каменные церкви. Набожностью суровый хозяин Гуся не отличался, что дало повод соседям даже заподозрить его в принадлежности к масонству. А простонародье считало, что он и вовсе продал душу дьяволу.

Андрей Родионович Баташов

Предтеченский храм сгорел около 1802 года. Наследник, Андрей Андреевич по прозванию – Черный, отдал распоряжение о строительстве в отцовской вотчине нового каменного храма. Конечно, в любом случае нельзя исключать возможную роль Андрея Родионовича, как возможного заказчика проекта.

Наследник, Андрей Андреевич по прозванию – Черный, отдал распоряжение о строительстве в отцовской вотчине нового каменного храма. Конечно, в любом случае нельзя исключать возможную роль Андрея Родионовича, как возможного заказчика проекта.

Баташовский завод в Гусь-Железном

С сыном Андреем от первого брака у Андрея Родионовича (всего он был женат три раза и у него было два сына по имени Андрей – от первого и второго брака), судя по всему, складывались непростые отношения. Когда Андрею-старшему, (Черному), исполнилось 17—18 лет, он был послан отцом на три года «для снискания потребных для него знаний в иностранные европейские государства». Андрей Родионович хотел подготовить себе достойного преемника. Но, то ли сын не оправдал отцовских надежд, то ли их взаимоотношения осложнились после второй женитьбы отца (что более вероятно), но, если в середине 80-х гг. XVIII в. Андрей-старший еще жил в Гусе, то в 90-х гг. отставной поручик Андрей Андреевич Баташев находился уже далеко от отцовского дома. Вместе с семьей, женой Пелагеей Ивановной, дочерью тульского купца Ивана Петровича Лугинина, и малолетним сыном Петром (1787—?), он проживал в Нижегородской губернии, где по поручению отца управлял одним из самых отдаленных заводов — Илевским.

Вместе с семьей, женой Пелагеей Ивановной, дочерью тульского купца Ивана Петровича Лугинина, и малолетним сыном Петром (1787—?), он проживал в Нижегородской губернии, где по поручению отца управлял одним из самых отдаленных заводов — Илевским.

Имение Баташовых в Гусь-Железном. Справа виден купол уже построенного Троицкого храма.

После смерти отца случай помог Андрею Черному утвердиться в правах единственного наследника: 26 октября 1801 г. сгорел походный синодальный архив, где хранились метрические книги. Ссылаясь на отсутствие документов, Комиссия Синода своим решением от 20 марта 1802 г признала Андрея-старшего — единственным наследником Андрея Родионовича. К нему перешло все огромное состояние отца: семь железных заводов, дома, мельницы, многотысячные земельные угодья, десятки сел и деревень и более 10 тыс. крестьян и мастеров. Все имения располагались на территории пяти губерний: Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской и Тульской 14.

После того, как сгорел старый, деревянный храм, Андрей Черный, перебравшийся к этому времени уже в Петербург, немедленно отдал распоряжение о строительстве в отцовской вотчине нового, каменного храма, на который не пожалел средств. При устройстве церкви, в пользу притча, Баташовыми было «приложено пахотной земли по 15 четвертей в поле и сена 15 копен», но до 1871г. эта земля находилась во владении Баташова. В 1871г. опекунское управление над наследниками Баташова обменяла прежнюю церковную землю на новую в количестве 38 десятин — 1.092 саж.

При устройстве церкви, в пользу притча, Баташовыми было «приложено пахотной земли по 15 четвертей в поле и сена 15 копен», но до 1871г. эта земля находилась во владении Баташова. В 1871г. опекунское управление над наследниками Баташова обменяла прежнюю церковную землю на новую в количестве 38 десятин — 1.092 саж.

Авторство проекта храма до сих пор точно не установлено. Упоминается и касимовский архитектор И.С. Гагин, и, разумеется, Василий Иванович Баженов, которому приписывают любые сооружения, которые носят черты «русской готики». К тому же и Андрей Баташов, и Василий Баженов, якобы, были масонами, и этим может объясняться использование готических мотивов. Возможно, архитектором является Д.А. Гущин или ученик Баженова Иван Таманский. Во Владимирском государственном архиве имеются сведения только о том, что храм строился «знаменитым архитектором», но имя его не названо. Известно также, что этому храму нет аналогии. Троицкий храм считался усадебным храмом Русской Православной Церкви.

Троицкая церковь сложена из красного кирпича, облицована белым известковым камнем и относится к типу двухэтажных трапезных церквей. Ее планировка уникальна (жаль, я нигде не нашла изображения планировки храма). Высота храма – 55 метров, колокольни – 70.

Троицкий храм весь устремлен вверх. Масштабу собора соответствует и огромная колокольня с часами.

Храм сочетает в себе черты барокко, классицизма и псевдоготики. Авторы «Достопамятностей» («Русские достопамятности» — печатный орган Московского общества истории и древностей российских. Издавались на русском языке) пишут, что «от барокко идет ее сложный облик с полукруглыми выступами, скошенными гранями, нишами». От классики — спокойное завершение, ясный по форме купол, от псевдоготики — стрельчатые проемы, фронтоны-закомары граней восьмерика, сдвоенные колонки, фиалы.

По основной части здания вполне можно составить представление о том, какими архитектурными идеалами вдохновлялись и заказчик и автор проекта. Они лежали в области средневековой замковой архитектуры. Троицкая церковь производит именно такое впечатление. Во второй половине XVIII века любили такие романтические образы. Но в Троицкой церкви все это носит характер некой модернизации. По-видимому, венчающие части постройки (шпиль колокольни, шпиль и фиалы восьмерика) пострадали и были заменены маловыразительными главками. Предлагаемая графическая реконструкция (С.В.Чугунов) сразу возвращает памятнику его истинный образ.

Они лежали в области средневековой замковой архитектуры. Троицкая церковь производит именно такое впечатление. Во второй половине XVIII века любили такие романтические образы. Но в Троицкой церкви все это носит характер некой модернизации. По-видимому, венчающие части постройки (шпиль колокольни, шпиль и фиалы восьмерика) пострадали и были заменены маловыразительными главками. Предлагаемая графическая реконструкция (С.В.Чугунов) сразу возвращает памятнику его истинный образ.

При Андрее Андреевиче Барашове храм был только заложен (1802 г), но по смерти заказчика (1825г.) был доведен только до купола. Трапезная и колокольня — до карниза. Хотя в храме уже совершались богослужения, однако окончательно достроен он был в 1847-1868 гг.

Несмотря на то, что в 1825 г. работы были приостановлены, все же в нижнем этаже почти все было завершено, были освящены три престола: во имя святителя и чудотворца Николая (освящен в 1816 г.), во имя первоапостолов Петра и Павла (освящён 1818 г) и во имя Рождества Христова ( освящен в 1823 г)

Чугунная плита у входа в храм. Обратите внимание на изображения гусей.

Обратите внимание на изображения гусей.

В 1847 г на средства наследников Баташовых и рабочих завода работы были возобновлены, и главный Троицкий престол был освящен только в 1868 г.

Внутренний вид храма был богат. Об этом вспоминали все, кто хоть однажды был в храме.

Иконостас второго этажа Троицкого храма. Фото начала XX века

Вот так это место выглядит сейчас

Были и иконы, и другие святыни. Особенно почитаема была икона Божией Матери Боголюбской, которую пожертвовал Боголюбский монастырь в память того, что рабочие завода в 1865 г. горячо принимали у себя этот чудотворный образ по случаю свирепствовавшей в это время болезни. Риза на иконе была серебряновызолоченной, стоимостью 13000 р. Другая святыня — небольшой серебряный напрестольный крест, в который были вложены частицы мощей святого Иоанна Милостивого.

Фотографировать в храме мне не разрешили, поэтому фотографии взяты из интернета.

В 1921 году постановлением Совнаркома из храма было произведено изъятие ценностей, а в 1932 году он был закрыт. Только крест удалось прихожанам выкупить.

Только крест удалось прихожанам выкупить.

13 января 1935 г. Наркомфин сообщает Комиссии по вопросам культов при Президиуме ВЦИК, что жалоба верующих с. Гусь-Железный Меленковского района (ныне Рязанская область) удовлетворена — райфинотделу предложено переисчислить местные налоги. Председатель церковного совета Устюжина съездила во ВЦИК, там ей разрешили служить «галасловно», после чего 28 октября местный священник провел службу при большом стечении народа. Во время службы 4 раза заходил председатель сельсовета с требованием прекратить службу. После службы священника и Устюжину в сельсовете уже ждали сотрудники ГПУ, допросили и оставили их там на ночь под арестом, 29-го же, получив отказ на предложение сдать ключи, забрали обоих в Меленки: Устюжину повезли на автомобиле, а священника погнали пешком, 50 верст!

При советской власти храм использовался для хозяйственных нужд, в нем были размещены склады, а под колокольней торговали керосином – для этого даже была устроена цистерна внутри основания колокольни.

На заседании Совета по делам Русской Православной Церкви при СМ СССР от 25 июня 1948 г. встал вопрос об открытии церкви в с. Гусь-Железный. В фондах ГАРО сохранился типовой договор, инвентарная опись и анкеты о передаче храма в пользование прихода Русской Православной Церкви.

Богослужения проходят в нижней церкви. Что же касается аварийного состояния, то в верхних строениях сгнили деревянные конструкции. Восстановление если идёт, но медленно. В 50-х годах церковь горела от удара молнией.

http://sobory.ru/article/?object=00861

http://hramvgusu.prihod.ru/

http://www.imesta.info/places/show/290/

http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=43218

http://gorodec-foto.narod.ru/Gus-Gelezny.html

http://wyksa.ru/2008/05/19/priokskaya-glubinka-1-4-a-r-batashev-i-ego-potomki-na-ryazanskoi-zemle.phtml

http://www.liveinternet.ru/users/batashn/rubric/774697/

Ирина Благодерова «Гусь-Железный и окрестности. Касимовский район» Касимов 2011

Касимовский район» Касимов 2011

Гусь-Железный. Достопримечательности, храм, что посмотреть, фото

Содержание

Гусь Железный – поселок городского типа на реке Гусь в Рязанской области. Его достопримечательности все чаще становятся объектом внимания российских туристов. Он похож на небольшую деревню: живописные домики украшены резными крылечками и кружевными наличниками окошек, количество жителей не превышает 2000 человек, современных построек практически нет.

Доехать сюда самостоятельно из Москвы можно за 3 – 3,5 часа, составив маршрут по навигатору. Из столичного автовокзала у метро Щелковская в поселок с многовековой историей ежедневно совершается 7 рейсов.

История и факты

Гусь Железный, достопримечательности которого открывают путешественникам российскую глубинку с необычного познавательного ракурса, расположен в получасе езда от райцентра Касимов.

Посёлок основан в середине XVIII в. потомками знаменитого рода российских мануфактурщиков.

Династия Баташевых

Иван Тимофеевич Баташев – талантливый кузнец из Тулы, который управлял предприятиями известного предпринимателя Демидова. По заданию Петра I он занимался устройством завода по производству железа в Липецке. Успешно справившись с поручением, Баташев вернулся в родной город, скупил в его окрестностях землю и создал свои промышленные предприятия. После смерти Ивана Тимофеевича хозяином заводов стал один из его сыновей – Родион.

Впоследствии внуки основателя рода Баташевых Андрей Родионович и Иван Родионович унаследовали от отца 2 металлургических завода и небольшой капитал. Им удалось купить земли в Рязанской губернии, где были обнаружены залежи железной руды. Предприимчивые наследники сумели приумножить доставшееся от отца богатство, создать настоящую металлургическую империю из сети заводов по всей стране.

Им принадлежали многочисленные деревни, тысячи крепостных и даже небольшой флот. Железная роза стала символом семьи Баташевых. Чугун с их заводов слыл одним из самых качественных не только в России, но и в Европе.

На предприятиях братьев были отлиты решетки кремлевского сада, знакомые россиянам кони и колесница на здании Большого театра, скульптуры триумфальной арки в честь победы в войне с Наполеоном. Талантливые заводчики также поставляли оружие коллегии Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В 1783 г. Указом императрицы Екатерины II братьям восстановили дворянский статус.

Рождение поселка Гусь Железный

Строительство в 50-х годах XVIII в. чугунолитейного завода и необходимой для его работы плотины на реке Гусь повлекло за собой развитие находившегося рядом небольшого поселения Веркутец, которое было переименовано в Гусь Железный.

Хозяева возвели для себя роскошную усадьбу с парком и оранжереей, а в центре поселка появился грандиозный даже по нынешним меркам храм Троицы Животворящей (Троицкий собор), строилось жилье для заводских рабочих. В результате раздела совместного прибыльного дела Гусь Железный достался Андрею Баташеву, деятельность которого окутана многочисленными тайнами.

Что посмотреть

Гусь Железный с его достопримечательностями погружает современников в колоритные страницы русской истории, уводит в загадочное и захватывающее прошлое семьи известных промышленников.

В поселке все связано с их именем:

Поездку в поселок с богатой историей можно также использовать для посещения находящихся неподалеку живописных природных мест, чтобы насладиться их красотой:

| Природный памятник, широта и долгота | Краткое описание |

| Река Гусь рядом с поселком | Приток Оки подходит для путешествий на байдарках. |

| Заповедный лес с двумя озерами: широта 55.088363, долгота 41.136195. | Заповедник площадью в 3 га с хвойным лесом и занесенными в Красную книгу растениями. Здесь же находятся 2 естественных карстовых озера. |

| Большая Ключная Яма: широта 55.086459, долгота 41.134797. | Живописное карстовое озеро с песчаным дном на территории заповедного Белого леса. Один его берег пологий и к озеру можно подойти. Один его берег пологий и к озеру можно подойти. |

| Страшный провал: широта 55.043889, долгота 41.222778. | Огромный карстовый овраг уникален, он создан в известковой породе благодаря подземным водам. |

| Клюквенное болото: 55.130833, 41.238611 | Большое болото, богатое клюквенной ягодой, находится недалеко от деревни Чуликса, является природным памятником регионального значения. Ежегодно его посещает множество туристов. |

Усадьбы промышленника Баташева «Орлиное гнездо»

Гусь Железный (достопримечательности, связанные с деятельностью основателей поселка) дает представление о жизни российской глубинки XVIII-XIX в. Промышленно-усадебный комплекс Андрея Баташева «Орлиное гнездо», занимал огромную территорию.

Жизнь господ тщательно скрывала от посторонних глаз мощная каменная стена с бойницами, протянувшаяся почти на 2 км.

Что представляла собой усадьба

Сотни лет назад это был большой 2-этажный господский дом, частично сохранившийся до наших дней. Его построили в стиле раннего классицизма, одним из элементов которого является украшающий и сегодня вход в здание портик с 4 колоннами.

Его построили в стиле раннего классицизма, одним из элементов которого является украшающий и сегодня вход в здание портик с 4 колоннами.

В усадьбу, окруженную парком, также входили несколько флигелей и построек хозяйственного назначения, более 15 оранжерей и летний театр. В отдельных производственных помещениях работали десятки крепостных. Грандиозное поместье свидетельствовало о благополучии его владельца.

Тайны и легенды «Орлиного гнезда»

Сегодня на ул. Ленинская, 2А в полуразрушенном заброшенном здании «Орлиного гнезда» хозяйничает ветер, напоминая о загадочных и страшных легендах этого дома, которые до сих пор не нашли документального подтверждения. По одной из них Андрей Баташев организовал подпольный монетный двор, в котором чеканили фальшивые монеты.

Боясь грозной комиссии проверяющих, он приказал замуровать вход в подвалы, похоронив заживо около 300 работающих там человек. История, леденящая кровь, передается из поколения в поколение.

Слухи подогрела находка нескольких монет времен императрицы Екатерины Великой, две из которых оказались фальшивыми.

Мистический нимб придала усадьбе легенда о причастности Андрея Баташева к масонскому ордену и проведении в подвалах тайных собраний членов этого общества. Надгробие на могиле хозяина усадьбы и наличие на родовом гербе единорога, одного из масонских символов, косвенно подтверждает догадки об этой стороне его жизни.

Местные жители могут поведать, что последняя хозяйка усадьбы будто бы нашла небольшое потайное помещение с предметами, указывающими на причастность Андрея Родионовича к тайной ложе.

Храм троицы Живоначальной (Троицкий собор)

Гусь Железный (достопримечательности этого поселка все больше привлекают внимание исследователей и просто любителей старины) удивляет гостей своей визитной карточкой. Это построенный благодаря семейству промышленников Баташевых величественный храм Троицы Живоначальной, находящийся на главной площади. Его строительство было начато в 1802 г. сразу после пожара, в результате которого сгорела стоявшая на этом месте деревянная церковь во имя святого Иоанна Предтечи.

Работы по возведению грандиозного сооружения необычной для православных традиций архитектуры продолжались с перерывами более 60 лет. Они были начаты еще при жизни Андрея Родионовича и по его инициативе, а закончены сыном Андреем по прозвищу Черный уже после смерти Баташева старшего. Первые службы состоялись в еще недостроенной церкви после освящения престола Николая Чудотворца в 1813 г. Ритуал освящения всего храма был проведен только через 55 лет.

Автор проекта Троицкого храма документально не установлен, но среди предполагаемых архитекторов часто называется имя Василия Баженова. Устремленный вверх двухэтажный храм высотой 50 м и еще более высокой колокольней объединил в своей структуре разные стили: в нем четко видны фрагменты псевдоготики, барокко и классицизма. Он одновременно напоминает английское аббатство и немецкую кирху. Возможно, это косвенное доказательство тайной стороны жизни Андрея Баташева.

Колоссальное культовое сооружение сложено из красного кирпича и облицовано известковым камнем. Монументальный храм в российской глубинке не имеет аналогов, его масштабы сравнимы с Успенским собором Рязанского кремля. Фасады украшают стрельчатые окна, пилястры, арки, профили и другие элементы церковного декора. Конструкция осложнена полукруглыми выступами, стрелообразными нишами, скошенными гранями.

Монументальный храм в российской глубинке не имеет аналогов, его масштабы сравнимы с Успенским собором Рязанского кремля. Фасады украшают стрельчатые окна, пилястры, арки, профили и другие элементы церковного декора. Конструкция осложнена полукруглыми выступами, стрелообразными нишами, скошенными гранями.

Завершает величественное строение традиционный для православной церкви классический купол. Богатый интерьер храма украшали иконы, среди которых особо почитаемым был образ Божией Матери Боголюбской. В напрестольном серебряном кресте хранились частицы мощей святого Иоанна Милостивого. В церкви несколько престолов: Живоначальной Троицы, Николая Чудотворца, Рождества Христова, Петра и Павла. Одновременно ее могли посещать более 1200 верующих.

Подойдя к храму, туристы увидят чугунную плиту с летящими гусями и инициалами «А. Б.». Памятная табличка на фасаде знакомит с важными датами в жизни храма. Внутрь ведут кованые двери с терновыми венками. Церковный интерьер небогат. После революции 1917 г. из храма по решению советского правительства были изъяты все ценности, он был закрыт в начале 30-х г, помещение использовалось в хозяйственных целях.

После революции 1917 г. из храма по решению советского правительства были изъяты все ценности, он был закрыт в начале 30-х г, помещение использовалось в хозяйственных целях.

Возвращение в лоно Русской Православной Церкви произошло в начале 1948 г. В 1990 г. после частичной реконструкции Троицкий собор был вновь освящен и открыл свои двери для верующих. Летом 2002 г. его посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Усадебный парк

Парк при господском доме Баташевых в Гусе Железном является федеральным архитектурным памятником садово-паркового искусства эпохи классицизма. Он был заложен одновременно с рождением поселка. В нем до сих пор сохранилось несколько деревьев, посаженных столетия назад. Здесь, как и в былые времена, бьет ключ чистой родниковой воды. Где-то рядом находился столб, к которому привязывали провинившихся работников и жестоко пороли их, иногда даже лишая жизни.

Здесь, как и в былые времена, бьет ключ чистой родниковой воды. Где-то рядом находился столб, к которому привязывали провинившихся работников и жестоко пороли их, иногда даже лишая жизни.

В настоящее время парк – место культурного отдыха жителей поселка. Ежегодно в нем проводится праздник «Гусевские забавы», во время которого можно увидеть гусиные бега. Координаты парка: 55.058561, 41.163939.

Памятники

Гусь Железный, достопримечательности которого разнообразны, к юбилейной дате 250-летия со дня основания получил подарок. На площади Первомайской вблизи Троицкого собора появился памятник братьям Баташевым. Это плита большого размера с изображением на каждой стороне одного из братьев в полный рост. Внизу указаны фамилия, имя и отчество основателя Гуся Железного и дата рождения поселка – 1759 г.

Несмотря на противоречивость личности братьев, память нескольких поколений местных жителей бережно хранит информацию об их заслугах в создании и развитии поселения металлургов и благотворительной деятельности. Цветы у подножия памятника – яркое тому подтверждение.

Цветы у подножия памятника – яркое тому подтверждение.

Памятным местом в Гусе Железном является чудом сохранившееся несмотря на прошедшие столетия скромное захоронение Андрея Баташева в центре поселка, над которым возвышается устремленная ввысь белоснежная масонская колонна. Здесь нашел свой последний приют талантливый и неординарный человек, оставивший в истории России значительный и неоднозначный след.

Успешного коммерсанта, прославившегося своими бесчеловечными наклонностями, называли «Дракулой Адатовского уезда», он стал героем книг известных русских писателей Мельникова-Печерского и Куприна.

Своеобразным культурным и историческим памятником является поселковая библиотека Гуся Железного со столетней историей (создана в 1920 г). Она носит имя уроженца Касимовского района Е. Ф. Маркина – писателя, поэта и публициста, подвергавшегося гонениям со стороны советской власти за поддержку Солженицына.

Памятная стела и монумент памяти павших воинов в годы ВОВ

Мемориал в виде сложенной из блоков гранитной стелы расположен на ул. Набережной. Он создан в память о Великой Отечественной войне, унесшей миллионы жизней. На монументе изображены советские солдаты в касках.

Набережной. Он создан в память о Великой Отечественной войне, унесшей миллионы жизней. На монументе изображены советские солдаты в касках.

Имена местных жителей, воевавших с фашистской нечистью и погибших в жесточайших кровавых боях, выбиты на обратной стороне памятника золотыми буквами.

Культурная жизнь в Гусе Железном

В маленьком по численности поселке культурная жизнь бьет ключом. В небольшом одноэтажном строении №18 на Первомайской улице находится Гусевское клубное объединение (местный Дом культуры). Здесь можно узнать об истории поселка Гусь Железный, есть различные секции и кружки по интересам, работают несколько фольклорных коллективов. Ежегодно объединение проводит около 200 различных мероприятий, многие из которых представляют интерес для туристов и гостей поселка.

Что посмотреть в соседних селах

ТОП-5 православных храмовых построек в селах по соседству с Гусем Железным:

- Преображенская церковь с колокольней в с.

Погост находится в 6 км от Гуся Железного на противоположном берегу реки Гусь. Зимний храм построен предположительно в 70-х г. XVIII в. и освящен в честь Преображения Господня (повторное освящение совершено 22 года назад). Он является частью православного религиозного комплекса со статусом памятника федерального значения. Рядом с ним воздвигнута колокольня, на колоннах и арках которой изображены 14 Пророков и Преподобных.

Погост находится в 6 км от Гуся Железного на противоположном берегу реки Гусь. Зимний храм построен предположительно в 70-х г. XVIII в. и освящен в честь Преображения Господня (повторное освящение совершено 22 года назад). Он является частью православного религиозного комплекса со статусом памятника федерального значения. Рядом с ним воздвигнута колокольня, на колоннах и арках которой изображены 14 Пророков и Преподобных. - Никольская церковь освящена в память епископа Мир Ликийских святителя Николая. Это красивое здание кубической формы из белого камня передано РПЦ в конце прошлого века, входит в храмовый комплекс с. Погост.

- Церковь Рождества Христова в небольшой деревеньке Даньково расположена в живописном месте посреди широкого поля в 6 км от Гуся Железного на пути в райцентр Касимов. Красивый и аккуратный архитектурный памятник деревянного зодчества окрашен в жизнеутверждающий желто-зеленый цвет. Построенная в конце XVIII в. православная святыня уникальна тем, что никогда не прекращала свою деятельность.

- Храмовый комплекс в пос. Сынтул был построен рядом с принадлежащим братьям Баташевым металлургическим заводом в 80-х г. XVIII в. Сегодня в него входит летняя Покровская церковь, украшенная изнутри образцами древней культовой живописи, и зимняя деревянная Спасская церковь.

- Часовня в д. Анемнясево – родина Блаженной Матроны, построенная на месте бывшего дома Матрены Григорьевны Беляевой, в котором она родилась и прожила много лет. В конце июля здесь отмечается праздник почитаемой в Рязанской епархии Матроны Анемнясевской.

Гусь Железный с уникальными достопримечательностями, создающими неповторимые краски русской провинции, интересен для всех, кто стремится познать историю и культуру глубинной России, хочет прикоснуться к ее загадочным тайнам.

Видео о городе Гусь-Железный. Достопримечательности

Обзор поселка Гусь-Железный, достопримечательности:

Касимов. Достопримечательности Гуся 2021″ src=»https://www.youtube.com/embed/m0IfOzNngUM?wmode=transparent&rel=0&feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>

Железный гусь. Рязанская область

Гусь-Железный (фото, представленные в статье, показывают достопримечательности этого населенного пункта) — посёлок городского типа. Расположен в Рязанской области (Касимовский район), является административным центром Гусевского городского поселения. Он располагался на реке Гусь, недалеко от плотины, построенной в восемнадцатом веке, примерно в двадцати километрах от административного центра — Касимова. Деревня окружена смешанными и хвойными лесами.

«Мы жили у бабушки…»

«Жили у бабушки два веселых гуся: Гусь-Железный и Гусь-Хрустальный», — шутили в старину жители Владимирской губернии. Оба эти села с похожими названиями находились в Меленковском районе, на одной реке Гусь. Если первый из братьев Гусей, расположенный в верховьях реки, был центром стекольной промышленности знаменитых мальцовских заводчиков, то брат в низовьях Гуса (у впадения реки в Оку) стал столица не менее известных и знаменитых «железных королей» — братьев Баташевых. Более ста пятидесяти лет «два веселых гуся» находились во Владимирской области, но в ХХ веке судьба злодея разделила их единым движением пера. Так, после ряда административно-территориальных реформ по воле чиновников Гусь-Железный оказался в Рязанской области. Однако его история неотделима от прошлого Владимирской области, и даже сегодня до границы с ней от Гусыни всего десять километров.

Если первый из братьев Гусей, расположенный в верховьях реки, был центром стекольной промышленности знаменитых мальцовских заводчиков, то брат в низовьях Гуса (у впадения реки в Оку) стал столица не менее известных и знаменитых «железных королей» — братьев Баташевых. Более ста пятидесяти лет «два веселых гуся» находились во Владимирской области, но в ХХ веке судьба злодея разделила их единым движением пера. Так, после ряда административно-территориальных реформ по воле чиновников Гусь-Железный оказался в Рязанской области. Однако его история неотделима от прошлого Владимирской области, и даже сегодня до границы с ней от Гусыни всего десять километров.

Отправляемся в путь…

Обычно Гусь-Железный (Рязанская область) туристы посещают проездом, по пути в старинный купеческий город Касимов. В эти регионы ведут два пути. Первый — из Москвы в Рязань по Новорязанскому шоссе (М 5), а оттуда — по дороге Р 123 — Р 105. Второй — из Москвы сразу в Касимов (или Гусь) по Егорьевскому шоссе (Р 105). Чаще всего туристы выбирают второй вариант посещения Гусь-Ирона (карта поможет разобраться с маршрутом), потому что это прямой путь. Однако не все то золото, что блестит. Минусов у него много, Егорьевское шоссе по большей части узкое и извилистое, обгонять его непросто. Вдоль него много дачных участков, поэтому загруженность высокая, в результате средняя скорость 60-70 километров в час. Зато через девяносто километров (дачных поселков заметно меньше) ехать одно удовольствие.

Чаще всего туристы выбирают второй вариант посещения Гусь-Ирона (карта поможет разобраться с маршрутом), потому что это прямой путь. Однако не все то золото, что блестит. Минусов у него много, Егорьевское шоссе по большей части узкое и извилистое, обгонять его непросто. Вдоль него много дачных участков, поэтому загруженность высокая, в результате средняя скорость 60-70 километров в час. Зато через девяносто километров (дачных поселков заметно меньше) ехать одно удовольствие.

И сказке приходит конец…

И вот позади Москва, начинаются суровые русские дороги. Только машина проезжает знак «Рязанская область», дорога становится то плохой, то очень плохой. Здесь есть участки со сплошными выбоинами (причем немалых размеров), которые чередуются с относительно хорошими, но, к сожалению, очень короткими участками. В некоторых районах, иногда до десяти километров, необходимо двигаться (если это можно назвать движением) с черепашьей скоростью (15 км/ч). Не рекомендуется ходить сюда ночью.

Первые впечатления

Первое, на что обращаешь внимание, попав в эту деревню, — величественный силуэт храма. Он буквально царит над небольшой речкой и приземистыми домиками. Здесь храм подчиняет себе все, его видно отовсюду. Кажется, что жизнь жителей Гуси-Железной сосредоточена исключительно вокруг него. Перед храмом есть небольшой провинциальный рынок. И даже среди торговцев наблюдается медленный, размеренный ритм местной жизни. В городе находится «реликвия» советской эпохи – традиционный памятник В.И. Ленину. Как и в любом другом населенном пункте постсоветского пространства, он занимает центральное место. В Гусь-Железном эта площадь, а здесь робко выглядывает из-за кустов вождь мирового пролетариата, он даже не претендует на какую-то более или менее значительную роль в жизни поселка. Громадность храма просто низводит Ильича в ранг частного объекта. Раньше, во времена расцвета металлургического производства, эта Троицкая церковь была настоящим городским собором. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Андрей Баташов

Активное освоение окрестных деревень на реке Гусь началось в середине XVIII века, когда представители известной русской династии тульских кузнецов и оружейников Ивана и Андрея Баташовых (на главной площади Гусь -Железному им памятник поставили) основали свой чугунолитейный завод. Он входил в состав внушительной империи, включавшей 18 металлургических заводов в разных губерниях (уступая по выплавке чугуна только заводам Яковлева и Демидова). Этот поселок сначала назывался Гусь-Баташовским, а затем, со временем, был переименован в Гусь-Железный, в отличие от его брата Гуся Мальцовского-Хрустального, а его единственным владельцем был один из братьев — Андрей Баташов.

Усадьба Баташовых

Андрей Родионович устроил усадьбу в селе «Орлиное Гнездо». Кроме того, на его средства на реке была возведена плотина (она частично сохранилась). Главный дом усадьбы (конец 18 в.) по архитектурному стилю близок к типичным городским общественным зданиям того периода: очень вытянут по продольной оси, имеет строгие, практически лишенные декоративных элементов фасады. Он не очень примечательный. А вот у провинциальных современников особняк вызывал самые разные чувства, все напоминавшие «то ли средневековый замок, то ли крепость». И это легко объяснимо, ведь дом с примыкающим к нему садом был обнесен каменной стеной высотой до семи метров (сегодня она частично сохранилась), а на входе в плотину была возведена сторожевая вышка с огромным железным гусем на его шпиле. Кроме того, в усадьбе располагались птичник, зверинец и крепостной театр. В саду, разделенном на три части, были построены оранжереи и беседки, в которых выращивали различные экзотические фрукты: персики, апельсины, лимоны.

Он не очень примечательный. А вот у провинциальных современников особняк вызывал самые разные чувства, все напоминавшие «то ли средневековый замок, то ли крепость». И это легко объяснимо, ведь дом с примыкающим к нему садом был обнесен каменной стеной высотой до семи метров (сегодня она частично сохранилась), а на входе в плотину была возведена сторожевая вышка с огромным железным гусем на его шпиле. Кроме того, в усадьбе располагались птичник, зверинец и крепостной театр. В саду, разделенном на три части, были построены оранжереи и беседки, в которых выращивали различные экзотические фрукты: персики, апельсины, лимоны.

Гусь-Железный: санаторий

Сегодня на территории особняка находится детский санаторий. В этом специализированном лечебно-профилактическом учреждении проводится реабилитация детей после перенесенных острых заболеваний, а также проводится работа по профилактике хронических заболеваний и повышению уровня здоровья детей в возрасте 5-15 лет.

Легенды старинной усадьбы

Одна часть парковой зоны очень красноречиво называлась «Сад ужасов». По назначению она имела соответствующее название — для пыток и наказаний. Кроме того, согласно преданиям, под усадьбой находится довольно обширный подземный комплекс, благодаря которому главный дом был соединен с заводом и различными постройками. С поместьем связано множество жутких легенд. Например, по одной из них, в Баташовских застенках беглые каторжники чеканили фальшивые деньги. А когда для расследования этих слухов приехала следственная комиссия, Андрей Баташов приказал засыпать, тем самым похоронив рабочих заживо. По другой легенде милиционер, приехавший на завод расследовать уголовное дело, бесследно исчез, а через некоторое время в стене завода был обнаружен скелет человека, и только через латунные пуговицы на костюме смогли опознать в нем пропавшего чиновника.

По назначению она имела соответствующее название — для пыток и наказаний. Кроме того, согласно преданиям, под усадьбой находится довольно обширный подземный комплекс, благодаря которому главный дом был соединен с заводом и различными постройками. С поместьем связано множество жутких легенд. Например, по одной из них, в Баташовских застенках беглые каторжники чеканили фальшивые деньги. А когда для расследования этих слухов приехала следственная комиссия, Андрей Баташов приказал засыпать, тем самым похоронив рабочих заживо. По другой легенде милиционер, приехавший на завод расследовать уголовное дело, бесследно исчез, а через некоторое время в стене завода был обнаружен скелет человека, и только через латунные пуговицы на костюме смогли опознать в нем пропавшего чиновника.

Вообще, легенды о тайных захоронениях и спрятанных в подземных усадьбах несметных сокровищах на протяжении всего девятнадцатого века будоражили умы многих людей, но по сей день им не найдено достоверных подтверждений. Андрей Родионович Баташов мирно закончил жизнь в имении, ни разу не побывав в суде, несмотря на то, что его «записной» список довольно внушительный: убийства, похищения людей, подкуп чиновников, захват имущества.

Андрей Родионович Баташов мирно закончил жизнь в имении, ни разу не побывав в суде, несмотря на то, что его «записной» список довольно внушительный: убийства, похищения людей, подкуп чиновников, захват имущества.

Гас Железный: храм

Монументальная Троицкая церковь была заложена уже после смерти А. Р. Баташова, при его сыне, еще в 1802 году. Окончание строительных работ пришлось на 1840-1860 гг. В церкви переплелись интересные черты различных стилей и стилей (классицизма, неоготики, барокко); В восходящих стреловидных нишах есть что-то мавританское. Все элементы (профили, пилястры, арки, стрельчатые окна) – это не просто декор, а «плоть от плоти» архитектуры самого здания. Все они составляют единое целое, именно эта гармония образа поражает больше всего: церковь и сейчас, несмотря на трещины в стенах и обрушившуюся кладку, напоминает торчащий из земли монолитный блок.

В наши дни усадьба Баташова чем-то напоминает идиллию, изображенную на картинах старых мастеров. Так, в парке на фоне павильонов и стен пасутся коровы, где-то вдалеке возвышается церковь с многолетней башней с часами. Наблюдая такую картину, невольно ловишь себя на мысли, что все это существует как бы в безвременье, и кипящая рядом жизнь не имеет власти над этим пространством.

Так, в парке на фоне павильонов и стен пасутся коровы, где-то вдалеке возвышается церковь с многолетней башней с часами. Наблюдая такую картину, невольно ловишь себя на мысли, что все это существует как бы в безвременье, и кипящая рядом жизнь не имеет власти над этим пространством.

Список известных китайских пагод

Происхождение, история, структура, функции, значение, стиль пагод в Китае.

Пагода храма Фогонг — самая древняя и самая высокая древесная деревянная пагода

Расположение Инг, провинция Шаньси

Время конструкции: 1056

Высота: 67,31 Metters

: 67,31. Octagon

Этажи: всего 9, из них 5 этажей снаружи и 4 антресоли внутри.

Пагода храма Фогун в уезде Ин провинции Шаньси

Факты и ценные реликвии пагоды храма Фогун

Изысканные сооружения Dougong из пагоды Templemu, Fogong.

Некоторые чрезвычайно ценные реликвии относятся к династии Ляо (907–1125 гг.), в том числе цветные писания, книги и картины.

Каллиграфическая табличка «Цзюньцзи Шэнгун» вверху написана императором Юнлэ (1360—1424), а вторая «Тянься Цигуань» написана императором Чжэндэ (1491—1521), оба подписаны после своих военных успехов на границах .

Древние таблички пагоды храма Фогун

Пагода Сунъюэ — самая ранняя из сохранившихся кирпичных пагод в Китае

Местоположение: город Дэнфэн, провинция Хэнань

: 52 5 9

Строительство

30003

Высота: 40 метров

Форма: додекагон

Истории: 15

Пагода Сунъюэ в провинции Хэнань, фото из VCG.

Факты и ценные реликвии пагоды Сунъюэ

Подробная информация о пагоде Сунъюэ в провинции Хэнань, фотография из Tingfeng Tingyu.

Пагода Фейхун — самая высокая сохранившаяся красочная застекленная пагода

Местоположение: уезд Хунтун, провинция Шаньси

.

Факты и ценные реликвии пагоды Фейхун

Изысканные красочные скульптуры из глазури на пагоде Фейхун, фото Ян Ху.

Застекленные статуи пагоды Фейхун, помимо буддийских, также включают в себя мифических существ из фольклора и мифологии и благоприятные узоры в местных обычаях.

Мифические существа и железные колокола на пагоде Фэйхун, фотография из Зысетянгуана.

Внутри храма представлено и обнаружено множество чрезвычайно ценных реликвий, таких как писания династии Цзинь (1115 — 1234), фрески династии Юань (1271 — 1368) и здания.

Храм Гуаншэн и пагода Фейхун в уезде Хунтун провинции Шаньси

Пагода Цяньсюнь — самая большая из трех пагод в Дали

Местоположение: округ Дали, провинция Юньнана

Время строительства: около 824 — 859

Высота: 69,13 метров

Юньнань, середина — пагода Цяньсюнь, фото Цзян Ченмина.

Факты и ценные реликвии пагоды Цяньсюнь

Золотая птица цзиньчи, которая питалась драконом, была помещена на вершину пагоды Цяньсюнь, чтобы уменьшить наводнение — Музей Юньнани

Согласно историческим записям, пагода Цяньсюнь раскололась во время сильного землетрясения 6 мая 1514 года, но через несколько дней трещина исчезла.

Помимо древних надписей, священных писаний и буддийских статуй, в пагоде Цяньсюнь были обнаружены и другие изысканные реликвии, в том числе бронзовые зеркала, монеты, керамика, печати, лекарства и т. д.

Золотые серьги Королевства Дали (937 — 1094) Необходимо выявлено с вершины пагоды Qianxun — Музей Юннана (Фото Dongmaiing)

Железная пагода — самая старая и самая высокая существующая китайская пагода из Китая

Расположение: Kaifeng City, Henan Province

. Время строительства: 1049

Время строительства: 1049

Высота: 55,88 метра

Форма: восьмиугольник

Этажи: 13

Железная пагода Фото Фанфэна.

Факты и ценные реликвии Железной пагоды

Кирпичная железная пагода прочна, как и ожидалось, и пережила множество сильных землетрясений, наводнений и пушечных ядер.

Изысканные детали железной пагоды, изображение из wf.

Гигантская пагода диких гусей или пагода Даян — символ литературы и успеха

Местоположение: город Сиань, провинция Шэньси

.

Факты и ценные реликвии гигантской пагоды диких гусей

Статуя Сюаньцзана перед гигантской пагодой диких гусей или пагодой Даян, фото Сунь Яна.

Искусство династии Тан (618 — 907), сохранившееся внутри, в том числе стелы, скульптура, каллиграфия и живопись, чрезвычайно ценны.

Во времена династии Тан многие императоры, члены королевской семьи и опытные ученые, получившие отличные оценки на имперских экзаменах, поднимались на вершину пагоды, писали стихи и вырезали на ней свои имена.

Музыкальный фонтан на северной площади гигантской пагоды диких гусей, фото из Шаньшуй Сянъи.

Двойные пагоды храма Юнзуо — самые высокие древние двойные пагоды

Местоположение: Тайюанский город, провинция Шаньси

Время строительства: 1597 и 1612

: 54.766.766.766.76.766.76.76.766 и 1612

9000 9000

.

Форма: восьмиугольник

Истории: 13

Пагоды-близнецы храма Юнцзо в Шаньси. Фото Чен Вэйцзяня.

Факты и ценные реликвии пагод-близнецов

Пагода Вэньфэн на востоке, построенная в 1597 году, высотой 54,76 метра. На западе находится пагода Шели, построенная в 1612 году и имеющая высоту 54,78 метра.

Голубая глазурь, украшенная карнизами пагод-близнецов храма Юнцзо, фотография из Цзисе Тяньгуан.

Монах также был великим архитектором и буддийским мастером нынешней вдовствующей императрицы, которая финансово поддержала этот проект расширения, включающий изысканные пагоды-близнецы и величественный храм Юнцзо.

Peonies перед двойными пагодами в храме Yongzuo

Шесть гармоний Пагода или Liuhe Pagoda — Великолепная фен -пагода

Местоположение: Hangzhou City, zhejian. 1156 — 1165

Высота: 59,89 метра

Форма: восьмиугольник

Истории: 13 Внешний и 7 из внутренних

Шесть Гармоний ПАГОДА или Люхе ПАГОДА В Хангжоу, картинка от Jiaopanies xiopena или liuhe pagoda in hangzhou, jiaopanies xiopen .

Факты и ценные реликвии пагоды Люхэ

Пагода Шести Гармоний или пагода Люхэ, обращенная к реке Цяньтан, фото Льва Хайбиня.

Погост находится в 6 км от Гуся Железного на противоположном берегу реки Гусь. Зимний храм построен предположительно в 70-х г. XVIII в. и освящен в честь Преображения Господня (повторное освящение совершено 22 года назад). Он является частью православного религиозного комплекса со статусом памятника федерального значения. Рядом с ним воздвигнута колокольня, на колоннах и арках которой изображены 14 Пророков и Преподобных.

Погост находится в 6 км от Гуся Железного на противоположном берегу реки Гусь. Зимний храм построен предположительно в 70-х г. XVIII в. и освящен в честь Преображения Господня (повторное освящение совершено 22 года назад). Он является частью православного религиозного комплекса со статусом памятника федерального значения. Рядом с ним воздвигнута колокольня, на колоннах и арках которой изображены 14 Пророков и Преподобных.