Содержание

Заповедник «Васюганский»

Флора

Флора разнообразна и специфична. Насчитывается 123 вида сосудистых растений, которые относятся к 74 родам и 39 семействам. В составе биофлоры 89 видов листостебельных мхов из 38 родов и 16 семейств и 30 видов печеночников из 19 родов и 12 семейств, что составляет около 50% регионального списка мохообразных торфяных болот.

Растительность территории представлена разнообразными комплексами болотных сообществ. Лесные фитоценозы занимают небольшую площадь и приурочены к приречным участкам. Более широко распространены производные осиново-березовые и березово-осиновые с примесью темнохвойных травяные леса. Растительные сообщества открытых болот занимают около 60% площади.

В пределах территории заповедника отмечено 26 видов редких и исчезающих видов растений. Из них два вида – липарис Лезеля и башмачок крупноцветковый – занесены в Красную книгу России.

Фауна

Видовое разнообразие членистоногих беспозвоночных, по предварительной оценке, насчитывает несколько тысяч видов, относящихся к более чем 400 семействам. Насекомых насчитывается не менее тысячи видов.

Насекомых насчитывается не менее тысячи видов.

В травяном и кустарниковом ярусе облесенных болот и лесов обычны, а местами многочисленны пауки и клещи, в том числе иксодовые.

Во всех типах растительных сообществ встречаются представители наиболее распространенных отрядов насекомых – бабочек, жуков, перепончатокрылых. Обилие мелких летающих насекомых определяет присутствие в болотных массивах большого количества стрекоз.

С присутствием млекопитающих связано распространение кровососущих насекомых. Список кровососущих двукрылых насекомых включает 121 вид, в том числе 28 видов мошек, 31 вид мокрецов, 27 видов комаров и 35 видов слепней. Среди насекомых только 6 видов шмелей включены в Красные книги Новосибирской и Томской области.

Основу ихтиофауны составляют рыбы семейства карповых: язь, плотва, елец, карась, пескарь, гольян, обычны окунь и щука.

К представителям земноводных относятся три вида: сибирский углозуб, остромордая лягушка и серая жаба. Пресмыкающиеся представлены живородящей и прыткой ящерицами и обыкновенной гадюкой.

Орнитофауна насчитывает 185 видов из 15 отрядов.

Обилие труднопроходимых территорий позволяет предположить, что на болоте сохраняются гнездовья тонкоклювого кроншнепа, поскольку эта птица регулярно регистрируется на зимовках вместе с большим кроншнепом, многочисленным в Васюганье. На болоте зарегистрированы встречи другого глобально охраняемого вида – вертлявой камышевки.

Фауна млекопитающих включает более 40 видов, из них не менее 23 видов мелких млекопитающих (насекомоядные и грызуны) и 17 – крупных и средних по размеру зверей.

Многообразие стаций и хорошая кормовая база определяют наличие продуктивных и значимых угодий для крупных млекопитающих. Здесь обычны лось, бурый медведь, северный олень, а также соболь, белка, бобр, норка, речная выдра.

Особо охраняемые виды животных, встречи которых вероятны на территории заповедника: млекопитающие – 4 вида, птицы – 37 видов. Из них 13 видов (скопа, обыкновенный осоед, степной лунь, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан, стерх, серый журавль, тонкоклювый кроншнеп, белая сова, филин, бородатая неясыть,) включены в Приложения I и II конвенции СИТЕС и Приложения «А» и «В» правил ЕС и являются охраняемыми видами мировой фауны.

Заповедник «Васюганский»: между водой и сушей

: 24 Дек 2021 , Болотный «кондиционер» планеты , том 92,

№3/4

Первая десятка, выдаваемая словарем ассоциаций к слову «болото», говорит сама за себя: «лягушка, грязь, вода, лес, камыш, трясина, топь, зеленое, вонь, торф». Ей вторят народные пословицы: «Было бы болото, а черти будут», «На болоте мельницу не построишь»… Найдется еще немало нелестных выражений про забытые богом места, издавна служившие обителью нечистой силе, водяным да кикиморам. Почему люди так не любят болота – может быть, потому, что просто не знают? Не знают, как дурманит голову запах пригретого осенним солнцем багульника, как сверкают на разноцветном мху драгоценные россыпи клюквы и рыжеют шляпки грибов. Не знают, как легко дышится «отмытым» до стерильности воздухом верхового болота и как мягок вкус воды цвета черного чая, отфильтрованной вековым торфом…

Ведь на болота можно смотреть под разными углами. На взгляд знаменитого французского новеллиста и страстного охотника Ги де Мопассана, «болота – это особый мир на земле, непохожий ни на какой другой, он существует по собственным законам, у него свои постоянные обитатели и залетные гости, свои голоса и шумы и, главное, своя загадка». А по мнению героя сказочной повести В. Кротова лягуха Бляма, для которого болото – дом родной, оно «готово принять все, и ничто не смутит его покой. Оно обеспечивает уютное жилье и сытное питание своим обитателям…. Оно, БОЛОТО, по утрам сверкает росой!»

На взгляд знаменитого французского новеллиста и страстного охотника Ги де Мопассана, «болота – это особый мир на земле, непохожий ни на какой другой, он существует по собственным законам, у него свои постоянные обитатели и залетные гости, свои голоса и шумы и, главное, своя загадка». А по мнению героя сказочной повести В. Кротова лягуха Бляма, для которого болото – дом родной, оно «готово принять все, и ничто не смутит его покой. Оно обеспечивает уютное жилье и сытное питание своим обитателям…. Оно, БОЛОТО, по утрам сверкает росой!»

Полюби эту вечность болот:

Никогда не иссякнет их мощь,

Этот злак, что сгорел, – не умрет…

А. А. Блок

В мире осталось не так много мест, где нога человека в прямом смысле слова еще не ступала. И земли государственного природного заповедника «Васюганский», безусловно, относятся к их числу.

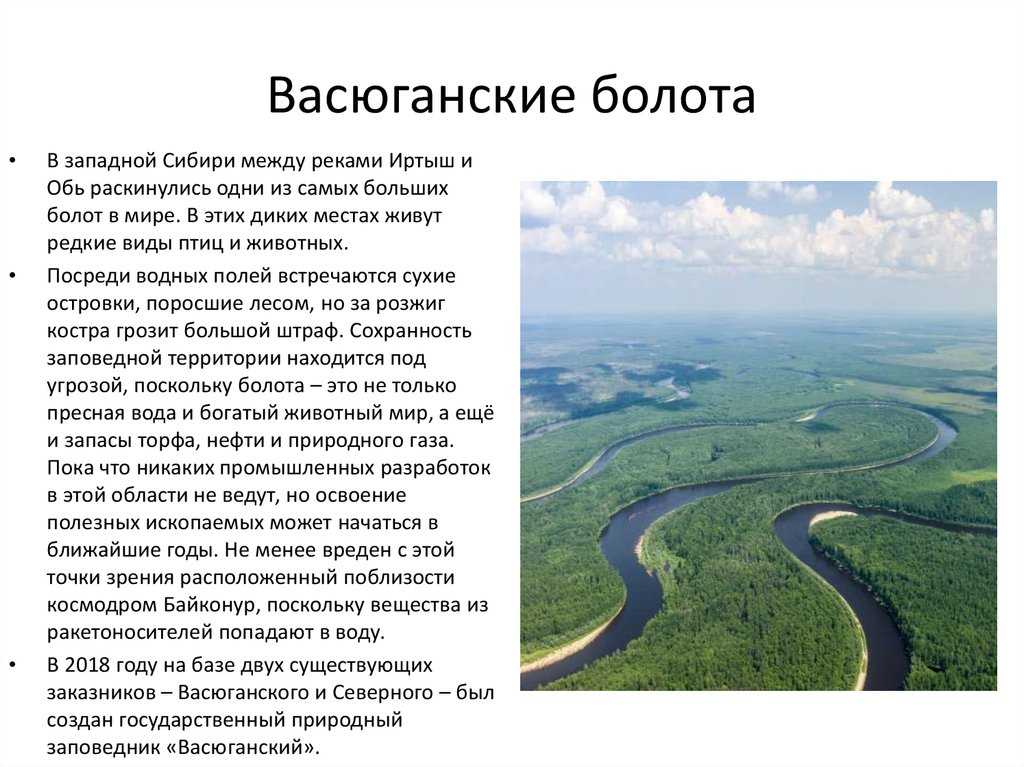

Заповедник был создан в 2017 г. для охраны и изучения природы Большого Васюганского болота – крупнейшей болотной системы не только Северного полушария, но и мира. Расположено оно в Западной Сибири на водоразделе между многочисленными притоками великих сибирских рек – Оби и Иртыша, на границе тайги и лесостепи.

Расположено оно в Западной Сибири на водоразделе между многочисленными притоками великих сибирских рек – Оби и Иртыша, на границе тайги и лесостепи.

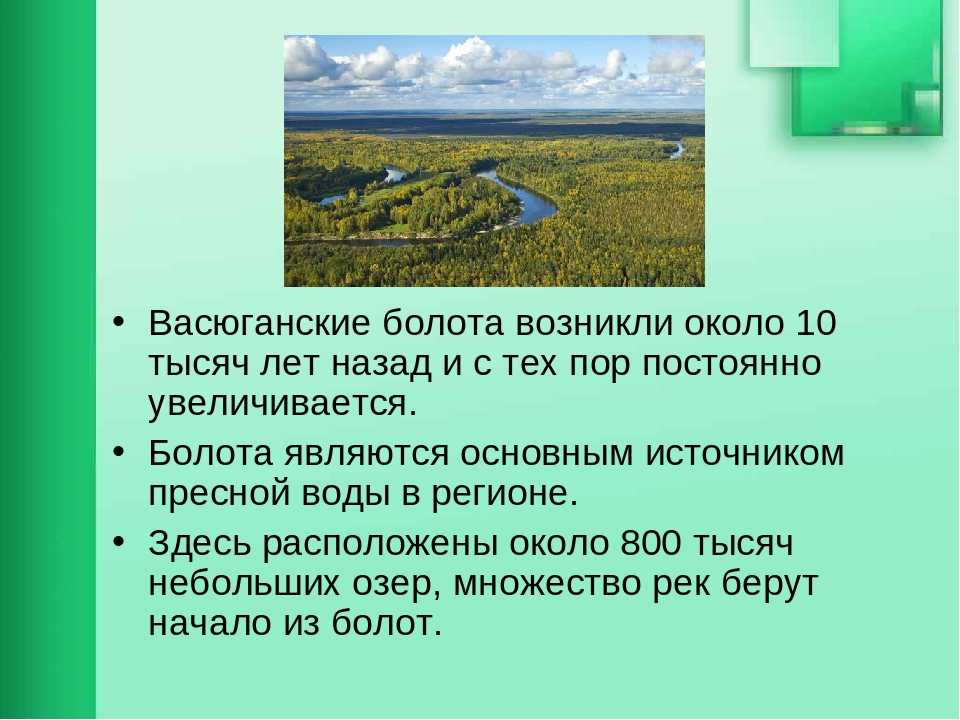

Васюганские болота начали формироваться после отступления ледника в период последнего оледенения около 10 тыс. лет назад. Сначала в котловинах и плоских впадинах образовались 19 первичных, изолированных болотных массивов, которые постепенно слились в единую систему. Болото и сейчас продолжает активно расти: на периферии постоянно идет процесс заболачивания новых земель, в результате которого ежегодно захватываются около 800 га.

По структуре Большое Васюганское болото представляет собой пеструю мозаику из лесных, болотных и переходных биоценозов, которые в южной и северной частях значительно отличаются. Лесные сообщества занимают относительно небольшую площадь и приурочены к приречным участкам. Что касается болот, то они очень разнообразны: от низинных, питающихся преимущественно грунтовыми водами, до верховых, получающих влагу из атмосферных осадков, а также разнообразных переходных. Здесь встречаются как безлесные топи, так и настоящие лесные болота, а также заболоченные лесные массивы.

Здесь встречаются как безлесные топи, так и настоящие лесные болота, а также заболоченные лесные массивы.

На территории Большого Васюганского болота расположено около 800 тыс. малых озер, здесь берут начало 25 рек, в том числе крупные притоки Иртыша и Оби, а отложения торфа достигают мощности 8 м. Благодаря своим огромным (53–75 тыс. км2) размерам и участию в депонировании атмосферного углерода болото играет важную климатообразующую роль. Оно служит и огромным хранилищем пресной воды: суммарный объем водных запасов Васюганских болот оценивается в 400 км3

Следствие высокой изменчивости ландшафтов – большое разнообразие торфяных залежей и растительности, что связывают в первую очередь с разной степенью увлажненности и, соответственно, различной засоленностью и выщелоченностью грунтов.

Занимая положение на южной границе широкого распространения торфяников, Большое Васюганское болото служит естественным рубежом, препятствующим проникновению «северных» видов животных на юг. В то же время оно является важной перевалочной базой для многих тысяч перелетных птиц в период весенних и осенних миграций. Эти транспалеарктические виды с разорванным ареалом совершают ежегодные большие перелеты в меридиональном направлении.

В то же время оно является важной перевалочной базой для многих тысяч перелетных птиц в период весенних и осенних миграций. Эти транспалеарктические виды с разорванным ареалом совершают ежегодные большие перелеты в меридиональном направлении.

На Васюганских болотах сохранились большие популяции находящихся под угрозой исчезновения растений заболоченных лесов и болот, нашли приют и успешно размножаются промысловые виды таежной фауны. Тысячи гектаров по-настоящему девственной природы Васюганских болот сегодня служат своего рода резерватом для множества видов, в первую очередь характерных для водно-болотных местообитаний, а также редких и исчезающих.

Орхидеи на мху

«Васюганский» – один из самых молодых российских заповедников. Огромная площадь, труднодоступность и удаленность заповедника от населенных пунктов затрудняют организацию научно-исследовательских работ. Даже за ближайшие годы охватить всю заповедную территорию невозможно, поэтому ее изучение в 2020 г. началось с модельных ключевых участков. В первый год была проведена инвентаризация фауны наземных позвоночных, флоры высших растений и составлена ландшафтная карта Верх-Тартасского участка в юго-западной части заповедника. Площадь этой территории, расположенной на севере Северного района Новосибирской области, более 36 тыс. км2.

началось с модельных ключевых участков. В первый год была проведена инвентаризация фауны наземных позвоночных, флоры высших растений и составлена ландшафтная карта Верх-Тартасского участка в юго-западной части заповедника. Площадь этой территории, расположенной на севере Северного района Новосибирской области, более 36 тыс. км2.

Уже первые результаты исследования позволили «подправить» имеющиеся данные. Так, оказалось, что местная флора высших растений, включая мхи, насчитывает 282 вида, и это намного больше, чем считалось прежде. Ранее в Васюганских болотах было отмечено свыше 240 видов высших растений (в том числе 132 сосудистых), из которых 26 относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения.

В низинных болотах, где близко подходят грунтовые воды, насыщенные минеральными солями, растительность обычно богата. Там растут такие болотные «гиганты», как рогоз широколистный и аир болотный, а также различные осоки, тростник обыкновенный, зеленые мхи и другие влаголюбивые виды. По мере накопления торфа в результате неполного разложения органики в условиях избыточной увлажненности и недостатка кислорода низинные болота постепенно превращаются в верховые – этот тип болот здесь преобладает. При этом процесс роста самих торфяных залежей невелик – в среднем около 1 мм в год.

По мере накопления торфа в результате неполного разложения органики в условиях избыточной увлажненности и недостатка кислорода низинные болота постепенно превращаются в верховые – этот тип болот здесь преобладает. При этом процесс роста самих торфяных залежей невелик – в среднем около 1 мм в год.

Среди главных растений-торфообразователей – сфагновые мхи: сфагнум бурый ржаво-коричневого цвета, красный или розовый магелланский, зеленый узколистный и др. Все эти мхи образуют на поверхности торфяных залежей плотный разноцветный пушистый ковер – типичный «градообразующий» элемент ландшафтов верховых и переходных болот. А большое количество водорастворимых органических кислот и фенольных соединений, выделяемых этими мхами, увеличивает кислотность болотной почвы, снижает всхожесть семян и приостанавливает развитие микроорганизмов.

На верховых болотах в изобилии растут и многолетние ягодные кустарнички: клюква, брусника и голубика. Там же встречаются и багульник болотный – популярное в народной медицине растение с отхаркивающим эффектом, а также насекомоядная росянка, которая с помощью «нестандартного» способа питания компенсирует характерный для болотных почв недостаток азота и минеральных веществ. Среди полусотни других лекарственных растений Васюганских болот можно отметить сабельник болотный, обладающий противовоспалительным и жаропонижающим эффектом, и всем известную валериану лекарственную.

Там же встречаются и багульник болотный – популярное в народной медицине растение с отхаркивающим эффектом, а также насекомоядная росянка, которая с помощью «нестандартного» способа питания компенсирует характерный для болотных почв недостаток азота и минеральных веществ. Среди полусотни других лекарственных растений Васюганских болот можно отметить сабельник болотный, обладающий противовоспалительным и жаропонижающим эффектом, и всем известную валериану лекарственную.

На территориях Большого Васюганского болота сохранились и реликты ледниковых и межледниковых эпох, такие как морошка и карликовая береза. Еще один пример – скорпидиум скорпионовидный, иногда доминирующий в моховом ярусе сообществ топей. Этот довольно крупный мох требователен к условиям обитания и может погибнуть от любого загрязнения, нарушения гидрологического режима или изменения кислотности воды.

На залесенных участках среди болот любят селиться различные виды сибирских орхидей, и среди них занесенный в Красную книгу РФ венерин башмачок крупноцветковый, предпочитающий хорошо увлажненные известковые почвы. В начале лета на Васюганских болотах можно увидеть удивительно красивое и редкое зрелище – целые куртины цветущих башмачков.

В начале лета на Васюганских болотах можно увидеть удивительно красивое и редкое зрелище – целые куртины цветущих башмачков.

Ноги и крылья

Васюганье сохранило все богатство болотной и таежно-болотной фауны, характерной для Западной Сибири. Только на модельном Верх-Тартасском участке было отмечено 162 вида наземных позвоночных животных, 20 из которых занесены в региональные Красные книги.

Всего же на территории Большого Васюганского болота обитает более 240 видов наземных позвоночных, включая 40 видов млекопитающих. При этом 41 вид занесен в Красные книги разного уровня и списки особо охраняемых видов животных. Богатая кормовая база и отсутствие угрозы со стороны человека обеспечивают высокую плотность популяций как хищников, так и травоядных. Самые «обжитые» зоны – это окраины лесоболотных комплексов с обилием речек и озер.

Фауна млекопитающих типична для южных подзон тайги. Более половины видового состава составляют насекомоядные и мелкие грызуны, среди которых преобладают сибирские и европейские виды. Для этих мест обычны лось, бурый медведь, росомаха, рысь, колонок, норка, горностай. По территории заповедника проходит южная граница распространения соболя, численность которого за последние годы выросла. Среди особо охраняемых видов млекопитающих – северный олень, сибирская косуля, речная выдра, северный кожанок (из семейства гладконосых летучих мышей).

Для этих мест обычны лось, бурый медведь, росомаха, рысь, колонок, норка, горностай. По территории заповедника проходит южная граница распространения соболя, численность которого за последние годы выросла. Среди особо охраняемых видов млекопитающих – северный олень, сибирская косуля, речная выдра, северный кожанок (из семейства гладконосых летучих мышей).

Что касается дикого северного оленя, то с ним ситуация непростая. На территории Новосибирской области он является охраняемым видом, а в Томской – охотничьим. Считается, что на верховых болотах обитает местная группировка этих животных, однако она нестабильна из-за браконьерства и влияния хищников. В дальнейшем планируется на основе детального изучения образа жизни и миграционных путей северного оленя выработать меры для восстановления его численности на исконной территории.

В 1960-х гг. на р. Тартас была сделана попытка интродуцировать легендарный вид – русскую выхухоль, которую называют современником мамонта. Этот насекомоядный зверек, встречающийся только в России, очень требователен к условиям обитания: ему необходимы тихие заводи, старицы и озера с постоянным уровнем воды, богатые животными и растительными кормами. Однако спустя несколько лет после выпуска в природу выхухоль более не встречалась, и о том, как сложилась судьба этого реликта на Васюганских болотах, пока неизвестно.

Этот насекомоядный зверек, встречающийся только в России, очень требователен к условиям обитания: ему необходимы тихие заводи, старицы и озера с постоянным уровнем воды, богатые животными и растительными кормами. Однако спустя несколько лет после выпуска в природу выхухоль более не встречалась, и о том, как сложилась судьба этого реликта на Васюганских болотах, пока неизвестно.

По сравнению с млекопитающими мир пернатых Большого Васюганского болота поражает своим разнообразием: орнитофауна насчитывает около 185 видов из 15 отрядов. Здесь останавливаются и кормятся по пути на север дикие гуси и утки, гнездятся серый журавль и лебеди-кликуны, не говоря уже о многочисленных видах куликов.

Среди 13 особо охраняемых видов птиц – большой подорлик, беркут, белая сова, бородатая неясыть и др. В верховьях рек и богатых рыбой озерах кормятся краснокнижные скопа и орлан-белохвост, а на пролетах был зарегистрирован сокол-сапсан – самый быстрый пернатый хищник с размахом крыльев около метра.

Но самый таинственный обитатель этих мест – тонкоклювый кроншнеп, чье изображение стало эмблемой Союза охраны птиц России. Этих куликов в дикой природе осталось не более нескольких десятков. Единственное в мире гнездование тонкоклювого кроншнепа было зарегистрировано на Большом Васюганском болоте еще в начале прошлого века. И с тех пор на зимовках лишь изредка, к тому же предположительно, встречали одиночных особей. Возможно, эта маленькая пестрая птичка до сих пор гнездится где-то в бескрайних просторах болот – подальше от человеческих глаз.

Большая часть заповедника «Васюганский» до сих пор не изучена и, скорее всего, таит в себе еще немало сюрпризов для ученых. Дальнейшие исследования позволят оценить долю регионального биоразнообразия, которую взял под свою защиту и контроль заповедник, определить местообитания и численность популяций редких и исчезающих видов. С учетом данных инвентаризации будет скорректировано зонирование заповедной территории и проложены экологические тропы для «зеленого» туризма.

Наряду с этим сотрудники заповедника будут продолжать мониторинг состояния болотных экосистем на основе климатических и гидрологических характеристик в заповедной зоне. Это позволит оценить угрозы благополучию местных биологических сообществ и способствовать оптимизации природоохранной деятельности.

Литература

Валуцкий В. И., Семенова Н. М., Кусковский В. С. и др. О необходимости охраны Большого Васюганского болота на Обь-Иртышском водоразделе // География и природные ресурсы. 2000. № 3. С. 32–38.

Вартапетов Л. Г., Адам А. М. Ландшафтно-экологические особенности формирования животного мира Большого Васюганского болота // География и природные ресурсы. 2010. № 1. С. 83–89.

Инишева Л. И. Болотоведение. Томск: Изд-во ТГПУ. 2009. 210 с.

Семенова Н. М. Охрана водно-болотных угодий в Западной Сибири // Использование и охрана природных ресурсов России. 2017. № 1. С. 45–54.

Редакция благодарит за помощь в подготовке публикации сотрудников государственного заповедника «Васюганский»: заместителя директора по научной работе Т. Ю. Черникову и начальника отдела по экологическому просвещению Е. В. Шумкину

Ю. Черникову и начальника отдела по экологическому просвещению Е. В. Шумкину

: 24 Дек 2021 , Болотный «кондиционер» планеты , том 92,

№3/4

Большое Васюганское болото — Центр всемирного наследия ЮНЕСКО

Описание

Большое Васюганское болото, крупнейшая болотная система северного полушария планеты, расположена в центральном секторе Западно-Сибирской равнины, географическое явление, обусловленное чрезвычайно широкое распространение болот. Болото занимает большую площадь водораздела Оби и Иртыша и простирается между 55’35’ и 58’40’ северной широты и 74’30’ и 83’30’ восточной долготы. Протяженность болот с запада на восток составляет около 550 км, с севера на юг в осевой части — в среднем 50-80 км; с учетом отрогов или «языков» распространение болота с севера на юг достигает 270 км.

Площадь Большого Васюганского болота составляет более 55 000 м*, что составляет около 2% всей площади торфяников мира. Ландшафтная структура Большого Васюганского болота представлена болотами (32%), топями (35%) и залесенными болотами (33%).

Ландшафтная структура Большого Васюганского болота представлена болотами (32%), топями (35%) и залесенными болотами (33%).

Большое Васюганское болото расположено в границах четырех регионов Российской Федерации: Тюменской, Омской, Томской и Новосибирской областей (преимущественно Томской и Новосибирской областей). Система учета земельных ресурсов относит болота к землям, относящимся к лесному фонду. Западная часть болота примерно до меридиана 78′ в. д. вовлекается в зону разведки и разработки месторождений нефти и газа.

Восточная часть Большого Васюганского болота с прилегающими залесенными болотами и лесными ландшафтами (5090,45 км2) предлагается для включения в Список всемирного наследия. Наибольшая протяженность номинируемой территории в направлении с северо-запада на юго-восток составляет 180 км, с севера на юг — 55 км.

Природные условия района Большого Васюганского болота (климат, рельеф и геологическое строение) определяются его положением в умеренных широтах в центральной части Евразийского континента и в пределах Западно-Сибирской равнины и типичны для болотных районов Западного Сибирь. Однако структура местных ландшафтов, их литогенная основа и биологические компоненты имеют свою специфику, что обусловлено расположением болота в южной части Западно-Сибирской равнины, а также процессами его развития и функционирования.

Однако структура местных ландшафтов, их литогенная основа и биологические компоненты имеют свою специфику, что обусловлено расположением болота в южной части Западно-Сибирской равнины, а также процессами его развития и функционирования.

Геологическое строение и рельеф

Номинируемый объект расположен в центральной части водораздела рек Оби и Иртыша в пределах Васюганской равнины, сформировавшейся в позднеплейстоценовый среднеквартальный период и накопившей озерно-болотные наносы в течение последнего -квартальные и голоценовые эпохи. В состав номинируемого объекта входят наиболее возвышенные участки Васюганской равнины, где проходит линия водораздела между реками Обь и Иртыш. Абсолютные отметки поверхности водосборной площади, занятой болотами, достигают 130-150 метров. Склоны водораздельной равнины с абсолютными отметками 125-140 м также заняты болотами и осложнены долинами малых рек, родников и временных водотоков, стекающих с обширных заболоченных водоразделов.

Современный мезо- и микрорельеф поверхности формируется при определяющей роли болотного процесса, нивелирующего неровности рельефа минеральных отложений за счет крупной залегаемости торфа и создающего сложный видовой рельеф поверхности болотных ландшафтов разного типа. По морфологии микрорельефа и характеру современных рельефообразующих процессов можно выделить участки развивающихся верховых, переходных и низинных болот, участки прогрессирующего заболачивания, поверхность которых нередко покрыта буграми на границе безводные долины и торфяники, на участках крупных рек и в истоках малых. Подъем центральных частей выступающих верховых болот относительно периферийных частей и островов-рям (моховое верховое болото с сосной) относительно окружающих их переходных и низинных болот достигает 6-10 м. Склоновые поверхности с хорошей дренированностью, подверженные эрозионным процессам, занимают сравнительно небольшую площадь и располагаются в долинах рек и нижних частях водораздельных склонов.

В тектоническом отношении номинируемая территория относится к Шегарскому сводообразному поднятию Васюганского хребта с общей амплитудой поздних поднятий 100-125 м. доюрские образования основания Западно-Сибирской плиты по данным бурения и геофизических исследований находятся на глубине от 2400 до 3500 м. Перекрывающий их платформенный чехол сложен мезозойскими и кайнозойскими отложениями. Нижняя часть чехла представляет собой массивную (более 2000 м) толщу чередующихся морских и континентальных юрских отложений (песчаники, известняки) и мела (глины, пески, песчаники).

Палеогеновая система в районе номинируемой территории с общей мощностью отложений 145-500 м начинается морскими глинами и заканчивается континентальными озерными, озерно-болотными и аллювиальными отложениями, представленными песками, глинами и алевролитами. Неоценовая система мощностью 17-55 м сложена алевролитами, глинами и песками с прослоями бурых углей. Широко распространены четвертичные отложения, состоящие в основном из суглинков и глин, иногда супеси и песка.

Современное звено представлено озерно-болотными междуречными отложениями (1бIV) и аллювиальными отложениями пойм и русел (аIV). Современные озерно-болотные отложения представлены в основном торфом, иногда глиной и суглинком. Мощность озерно-болотных отложений достигает 8 метров, возраст — 8-11 тысяч лет. Средняя мощность торфа на отдельных участках номинируемой территории составляет от 2 м до 4 м.

Климат

Климат территории континентально-циклонический с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Средняя многолетняя температура по данным метеослужбы в Бакчаре составляет -1,1 ‘С. Самый холодный месяц в году — январь. Средняя температура января -20,5 ‘С. Абсолютный минимум температуры отмечается в декабре и составляет -56°С. Максимальные температуры наблюдаются в июне и июле. Средняя температура июля +17,6°С.0015 0 С. Абсолютный максимум температуры +37°С.

Безморозный период начинается в третьей декаде мая и продолжается до второй декады сентября. Средняя продолжительность безморозного периода 112 дней. , периода со среднесуточной температурой более 10°С — 102-107 дней.Сумма температур воздуха более 10°С составляет 1450-1650, сумма положительных температур воздуха в течение года около 20°С

Средняя продолжительность безморозного периода 112 дней. , периода со среднесуточной температурой более 10°С — 102-107 дней.Сумма температур воздуха более 10°С составляет 1450-1650, сумма положительных температур воздуха в течение года около 20°С

Среднегодовая сумма осадков 440-480 мм. До 70% годовой суммы осадков выпадает в теплый период года. Средняя максимальная высота снежного покрова на охраняемых участках достигает 70 см. Среднегодовая скорость ветра 3,6. м/сек

Гидрография

Номинируемая территория включает районы формирования стока крупных притоков Оби и Иртыша, текущих в противоположных направлениях. Залегают верховья рек Парабеля (реки Емелич, Кенга) и Чайи (реки Парбиг, Андарма, Галка, Тетеринка, Бакчар, Икса) бассейнов речной системы Оби. Есть три крупных материковых озера (Таргач, Большое Белое и Среднее Белое).

Внутренняя гидрографическая система болот включает реки, ручьи, озера и болота. Реки и ручьи берут начало во внутренних озерах и болотах болота и питают сток более крупных рек болотной водой. В верховьях небольшие внутренние речки болота текут по торфяным руслам и иногда исчезают внутри торфяной залежи. Ниже по течению с усилением их дренирующей роли по берегам рек, выходящих на открытые болота, развиваются залесенные болота, затем идут зоны на минеральных почвах с лесной растительностью, примыкающие к рекам.

В верховьях небольшие внутренние речки болота текут по торфяным руслам и иногда исчезают внутри торфяной залежи. Ниже по течению с усилением их дренирующей роли по берегам рек, выходящих на открытые болота, развиваются залесенные болота, затем идут зоны на минеральных почвах с лесной растительностью, примыкающие к рекам.

Почва

Почвенный покров номинируемой территории отражает особенности строения почвы южной части Васюганской равнины, сформированной на поверхности со слабой дренированностью, сложенной глинисто-карбонатными почвообразующими породами под гидрологическим воздействием Большого Васюганского болота.

На прилегающей территории преобладают гидроморфные полугидроморфные почвы, находящиеся на разных стадиях заболачивания. Автоморфные почвы встречаются вблизи наиболее дренированных мест в виде небольших островков среди обширных участков влажной почвы. Почвенный покров автоморфных местонахождений к северу и югу от болота сильно различается и представлен различными зональными типами почв. Структура гидроморфных и полугидроморфных почв, формирующихся в поясе вокруг болота, также различна.

Структура гидроморфных и полугидроморфных почв, формирующихся в поясе вокруг болота, также различна.

Севернее болота в ландшафтах южной тайги преобладает таежный тип почвообразования. Осушенные участки в северной части номинируемой территории под мохово-травяными темнохвойными лесами и вторичными мелколиственными лесами заняты дерново-подзолистыми почвами. На менее дренированных равнинных участках по периферии болот формируются дерново-глеевые почвы.

Ослабляется дренаж и повышается уровень грунтовых болотных вод на автоморфных участках, появляются признаки глеевого процесса, на поверхности почвы формируется торфяной горизонт. При гидроморфном преобразовании дерново-подзолистые почвы сменяются дерново-подзолистыми глеевыми, дерново-подзолистыми глеевыми, дерново-глеевыми и, наконец, торфяными олиготрофными почвами.

Основную площадь в пределах болота в южной части номинируемой территории занимают торфяно-болотные средние и низкие почвы. Дерново-болотные почвы верхового типа развиты в северной части территории, между притоками р. Обь.

Обь.

На южной периферии Большого Васюганского болота в результате повышенной дренированности подтаежных ландшафтов с мелколиственными лесами на смытых от карбонатных почвообразующих породах формируются серые лесные почвы. При повышении уровня грунтовых вод серые лесные почвы переходят в серо-глеевые, а при поверхностном накоплении органогенного горизонта переходят в перегнойно-глеевые и дерново-перегнойно-глеевые.

Растительность

Номинируемая территория расположена на стыке 2 ботанико-географических подзон (южнотаежной и подтаежной или подзоны березово-осинового леса) лесной зоны и 2 болотных зон — зоны торчащих бугристо-грядовых болот и зоны различных болот.

Растительность территории представлена в основном различными комплексами болотных ассоциаций. Лесные экосистемы занимают относительно небольшую площадь и встречаются на приречных участках.

Небольшие массивы коренных южнотаежных елово-пихтово-кедровых лесов, развивающихся на осушенных участках с дерново-подзолистыми почвами, встречаются в северо-западной части номинируемой территории по рекам Кенга, Парбиг, Андарма. Более широко распространены вторичные осиново-березовые леса, смешанные с темнохвойными.

Более широко распространены вторичные осиново-березовые леса, смешанные с темнохвойными.

Суммарное переувлажнение приводит к широкому распространению лесных ассоциаций гидроморфного ряда. На участках со слабодренажными и дерново-подзолистыми глеевыми почвами развиваются сосново-елово-кедровые леса. Крупные периферийные заболоченные площади с дерново-глеевыми и дерново-глеевыми почвами занимают кедрово-березовые и сосновые леса с рядом переходных гидроморфных лесных ассоциаций между их.

Растительные ассоциации открытых болот занимают около 60% номинируемой территории.

В южной части территории, на поверхности водораздела между реками Обь и Иртыш, встречаются осочково-гипновые болота с кустарничково-гипново-сфагновым рядом («вереть») Вереть шириной 1-3 м и десятками метров длиной расположены поперек наклона поверхности болота. Ширина болот между разными «веретями» достигает 200 м.

На равнинных вершинах водораздела при практически полном отсутствии поверхностного стока «веретки» расходятся в разные стороны и, соединяясь друг с другом, образуют сетчатый рисунок поверхностного микрорельефа с диаметром участков от 50 до 100 м. На «веретях» развиты мезотрофные кустарничковые гипно-сфагновые ассоциации с редколесьем из берез и единичных сосен. Здесь преобладают мхи Sphagnum warnstorjii, S. magellanicum, S. @scum, Tomentypnum nitens, Aulacomnium palustre.

На «веретях» развиты мезотрофные кустарничковые гипно-сфагновые ассоциации с редколесьем из берез и единичных сосен. Здесь преобладают мхи Sphagnum warnstorjii, S. magellanicum, S. @scum, Tomentypnum nitens, Aulacomnium palustre.

Болота внутриугодья заняты интенсивно орошаемыми эвтрофными гипно-осочковыми ассоциациями. Доминантами мохового яруса являются Hamatocaulis vernicosus, Drepanocladus sendtneri, Scorpidium scorpioides, Meesia triquetra. Преобладающими карексами являются Carex lasiocarpa, C. diandra, C. limosa, C. хордориза, C. omskiana.

Необходимым элементом являются заросли березы: Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Equisetum fluviatile.

Вследствие застойного увлажнения и олиготрофирования болотных вод в осевой части Большого Васюганского болота среди олиготрофных торфяников развиваются болота с Carex rostrata и C. omskiana с Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, Cicuta virosa, Warnstor-a exannulata , Sphagnum teres, Calliergon stramineum, интенсивно орошаемые вторичными озерами.

На фоне открытых орошаемых осоково-гипновых болот встречается довольно многочисленное моховое верховое болото с сосной («рямс»), с доминированием Sphagnum fuscum, S. angustifolium, S. magellanicum, Carex globularis.

«Рямские» ассоциации, занимающие более крупные площади, входят в состав олиготрофных болот на северном макросклоне Большого Васюганского болота. Они занимают наиболее осушенные участки верховых водораздельных болот. На склонах таких болот формируются, а по периферии развиваются мезотрофные комплексы. В понижениях, кроме Eriophorum vaginatum, растут Carex, Sphagnum balticum, S. majus. В периферических ассоциациях мезотрофного пояса преобладают Sphagnum obtusum, S. falax, S. magellanicum, S. angustifolium, различные виды Carex, Oxycoccus palustris, 0. microcarpus. На основном ареале и в островных «рямах» доминируют Sphagnum fuscum, S. magellanicum, S. angustifolium, Pinus silvestris. Типичными элементами «рямовых» ассоциаций являются комплексы лишайников (Cladinia).

Значительные площади на северном макросклоне страны в междуречье Оби и Иртыша занимают сложные торосисто-грядовые болота, развивающиеся в центральных частях олиготрофных верховых болот с застойным увлажнением. Их склоны образованы фрагментами невысоких рямовых ассоциаций. Растительный покров орошаемых болот и котловин образует разные варианты растительных ассоциаций. В понижениях преобладают виды Sphagnum balticum, S. papillosum, S. jensenii, S. majus, Sphagnum fuscum, Scheuchzeria palustris, Rhynchospora alba, Eriophorum vaginatum, Carex limosa, Cladopodiellajluitans, Calypogeia sphagnicola.

Растительные ассоциации переходных болот отличаются большим разнообразием. В контактных зонах между осочково-гипновыми понижениями и массивами выступающих верховых болот развиваются залесенные невысокие березы и сосны. Осоково-сфагновые ассоциации входят в комплекс торосисто-грядовых болот и развиваются по периферии верховых болот. Важным элементом верховых болот номинируемой территории являются мезоолиготрофные котловины. По периферии массива Большого Васюганского болота и в долинах стекающих с него рек развиваются лесные болота.

По периферии массива Большого Васюганского болота и в долинах стекающих с него рек развиваются лесные болота.

Животное Мир

Во всех типах экосистем широко распространены различные виды беспозвоночных. В травяно-кустарничковом ярусе залесенных болот и лесов обычны, иногда многочисленны иксодовые клещи (Ixodidae). В растительных сообществах этих типов встречаются ночные бабочки (Geometridae, Noctuidae и др.), жуки (Cerambycidae, Chrysomelidae, Ipidue, Carabidae, Staphylinidae и др.), различные перепончатокрылые. По берегам медленно текущих рек в больших количествах случается летать много Ephemeroptera, Plecoptera и Diptera. Множество мелких летающих насекомых приводит к появлению здесь различных представителей Odonata. На болотах стрекозы служили насекомоядными птицами. Из-за присутствия крупных животных на болотах много кровососущих мух (Hipoderma bovis, Oestris ovis и Hippoboscidae).

Основную биомассу беспозвоночных в малых озерах болотной территории составляют личинки различных мух (Culicidae, Tipulidae, Tendipendidae) и др. , а также водные олигохеты. Эти личинки служат основным кормом для птиц, обитающих на болотах. Фауна кровососущих насекомых включала 121 вид: 28 видов Simuliidae, 31 вид Ceratopogonidae, 27 видов Culiseta и 35 видов Tabanidae.

, а также водные олигохеты. Эти личинки служат основным кормом для птиц, обитающих на болотах. Фауна кровососущих насекомых включала 121 вид: 28 видов Simuliidae, 31 вид Ceratopogonidae, 27 видов Culiseta и 35 видов Tabanidae.

На номинируемом объекте встречаются три вида амфибий (сибирская саламандра, настоящая лягушка и обыкновенная жаба) и два вида рептилий (обыкновенная ящерица и гадюка).

Орнитофауна состоит из 195 видов птиц, принадлежащих к 15 отрядам. В целом местная фауна птиц состоит из сибирских и европейских видов, но и запалеарктические виды входят в фауну в качестве существенного элемента. На территориях открытых низинных и верховых болот преобладают транспалеартические виды.

Фауна млекопитающих достаточно типична для южной части таежной зоны. Более половины биоразнообразия млекопитающих составляют насекомоядные и грызуны. Среди мелких млекопитающих наиболее распространены сибирские и европейские виды. Тем не менее, на этой территории встречаются некоторые транспалеальные арктические виды, реликты тундрово-лесных и средиземноморско-китайских видов.

Наличие подходящих экологических условий и неплохая кормовая база приводят к появлению здесь крупных млекопитающих. Здесь очень распространены млекопитающие: лось, бурый медведь, рысь, соболь, белка. Большая часть животных сосредоточена на границе болот и лесов у озер и рек. Большая часть лосей зимует в верховьях и долинах всех крупных рек (Кенга, Парбиг, Андарна, Бакчар и др.). В этих же местах сосредоточен самый ценный пушной зверь — соболь.

Болотные ландшафты и лесоболотные ландшафты номинируемой территории играют важную роль в охране редких видов животных. С другой стороны, эти ландшафты служили для развития обычных копытных видов таежной фауны.

Номинируемая территория расположена в зоне миграционного потока птиц. Большая часть птиц использует эту территорию для отдыха во время перелетов. Сочетание большого открытого пространства с замкнутым, сопровождающимся наличием различных озер, рек и ручьев, создает очень благоприятные условия для временного проживания птиц во время сезонных миграций. Здесь гнездятся некоторые виды водоплавающих и хищных птиц (в том числе Falco peregrinus Tunstall, Strix nebulosa Forster). Плотность популяции Falco peregrinus на озерных болотах составляет 0,12 экз./км2. Над этой территорией зарегистрированы достоверные встречи вертлявой камышевки и узкоклювого кроншнепа (Numenius tenuirostris) — почти исчезнувшего вида мировой фауны.

Здесь гнездятся некоторые виды водоплавающих и хищных птиц (в том числе Falco peregrinus Tunstall, Strix nebulosa Forster). Плотность популяции Falco peregrinus на озерных болотах составляет 0,12 экз./км2. Над этой территорией зарегистрированы достоверные встречи вертлявой камышевки и узкоклювого кроншнепа (Numenius tenuirostris) — почти исчезнувшего вида мировой фауны.

На верховых болотах номинируемой территории имеется несколько популяций лесной формы дикого северного лося (Rangifer tarandus). Плотность этого зверя непостоянна из-за нелегальной охоты и давления хищников (прежде всего волка). Здесь проходят основные маршруты сезонных миграций лосей по Большому Васюганскому болоту от зимних пастбищ к местам отела. Плотность лосей на зимних пастбищах составляет около 10 особей на км2.

Заявления о подлинности и/или целостности

Предлагаемый к включению в Список Всемирного наследия природный объект «Великое Васюганское болото» в границах Васюганского государственного ландшафтного заказника представляет собой целостную, генетически и экологически взаимосвязанную систему достаточных размеров, которая:

— отражает процессы развития и эволюции болотных экосистем с

начала голоцена до наших дней;

— включает места обитания типичной флоры и фауны региона, редких видов растений и животных,

, а также ключевые места обитания мигрирующих видов животных;

— является хранителем ценной палеогеографической и палеоэкологической информации;

— уникальный по красоте природно-ландшафтный комплекс.

Отсутствие населенных пунктов на этой труднодоступной территории обеспечивает высокий уровень сохранности экосистем и их биоразнообразия. Хозяйственная деятельность в районе не ведется. Нет госзакупок леса, нет разведанных месторождений нефти и газа.

Традиционные способы освоения территории связаны со сбором дикорастущих трав и лицензионной охотой, координируемой администрацией Васюганского заповедника. Территория заповедника охраняется администрацией заповедника в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации и положением о заповеднике, утвержденным постановлением администрации Томской области.

Получение статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО позволит усилить гарантии безопасности номинируемой территории и защитить ее от возможных угроз ее целостности из-за хозяйственной деятельности.

Сравнение с другими аналогичными объектами

Большое Васюганское болото – природное явление, не имеющее аналогов в мире. Он отличается уникальной системой природных комплексов, чрезвычайной сложностью ландшафтного строения, развитием особых типов болотных массивов. Расположение болота в переходной полосе между подзоной мелколиственных лесов и южнотаежной зоной, разная степень засоления и ощелачивания почвы минерального русла болота и разное время начала заболачивания обусловили разнообразие растительности и торфяные залежи разного типа, а также значительное различие в строении лесоболотных комплексов на его южной и северной периферии. Болото представляет собой модель болотных ландшафтов южной части лесной зоны Западной Сибири.

Он отличается уникальной системой природных комплексов, чрезвычайной сложностью ландшафтного строения, развитием особых типов болотных массивов. Расположение болота в переходной полосе между подзоной мелколиственных лесов и южнотаежной зоной, разная степень засоления и ощелачивания почвы минерального русла болота и разное время начала заболачивания обусловили разнообразие растительности и торфяные залежи разного типа, а также значительное различие в строении лесоболотных комплексов на его южной и северной периферии. Болото представляет собой модель болотных ландшафтов южной части лесной зоны Западной Сибири.

Являясь природным резерватом большого комплекса лесных и болотных ландшафтов и связанных с ними ассоциаций, популяций и видов растений и животных, в том числе редких, Большое Васюганское болото одновременно выполняет важные биосферные функции, связанные с депонированием углерода в торфяную залежь и продуцированием кислород с помощью болотной растительности. Являясь районом формирования водосборов крупных притоков Оби и Иртыша, Большое Васюганское болото является зоной исключительного экологического значения на территории Западно-Сибирской равнины. По своей биосферной роли и региональным функциям предлагаемая к номинации территория «Большое Васюганское болото» не уступает в этом отношении всемирно известному комплексу заповедников Центральной Амазонки.

По своей биосферной роли и региональным функциям предлагаемая к номинации территория «Большое Васюганское болото» не уступает в этом отношении всемирно известному комплексу заповедников Центральной Амазонки.

Ни в Российском, ни в Списке Всемирного наследия нет подобных объектов. Большинство минералотрофных болотных бореальных ландшафтов северного полушария, до сих пор находящихся в естественном состоянии в пределах Большого Васюганского болота, трансформированы в результате хозяйственной деятельности человека. Многие номинации включают торфяники, но они не имеют принципиального значения в определении выдающейся мировой ценности этих объектов.

Васюган | река, Россия | Britannica

Узнать об этой теме в этих статьях:

притоки реки Обь

- В реке Обь: Физиография

…слева), Кеть (справа), Васюган (слева), Тымь и Вах (обе справа). До впадения в Васюган река проходит через южную полосу тайги, затем входит в среднюю полосу.

Ниже впадения Ваха средняя Обь меняет направление с северо-западного на западное и…

Ниже впадения Ваха средняя Обь меняет направление с северо-западного на западное и…Подробнее

«,»url»:»Введение»,»wordCount»:0,»sequence»:1},»imarsData»:{ «HAS_REVERTED_TIMELINE»:»false»,»INFINITE_SCROLL»:»»},»npsAdditionalContents»:{},»templateHandler»:{«name»:»INDEX»},»paginationInfo»:{«previousPage»:null,»nextPage «:null,»totalPages»:1},»uaTemplate»:»INDEX»,»infiniteScrollList»:[{«p»:1,»t»:623937}],»familyPanel»:{«topicInfo»:{«id»:623937,»title»:»Васюган»,»url»:»https://www.britannica.com/place/Васюган»,»description «:»Река Обь: Физиография: …слева), реки Кеть (справа), Васюган (слева), реки Тымь и Вах (обе справа). До впадения Васюгана река проходит через южный пояс тайги , после чего входит в среднюю полосу. Ниже впадения Ваха средняя Обь меняет направление с северо-западного на западное и…»,»type»:»ТЕМА»,»titleText»:»Васюган»,»metaDescription»:»Другие статьи, где Васюган Обсуждается: Река Обь: Физиография: …слева), Кеть (справа), Васюган (слева) и реки Тымь и Вах (обе справа) До впадения Васюгана река проходит через южный пояс тайги , после чего входит в среднюю полосу. Ниже впадения Ваха средняя Обь меняет направление с северо-западного на западное и…»,»identifierHtml»:»река, Россия»,»identifierText»:»река, Россия»,»topicClass»:» место»,»topicKey»:»Вас yugan»,»articleContentType»:»INDEX»,»ppTecType»:»PLACE»,»gaTemplate»:»INDEX»,»topicType»:»INDEX»,»relativeUrl»:»/place/Vasyugan»,»assemblyLinkPrefix»: «/медиа/1/623937/»},»topicLink»:{«title»:»Васюган»,»url»:»https://www.britannica.com/place/Vasyugan»},»tocPanel»:{«title»:»Каталог «,»itemTitle»:»Ссылки»,»toc»:null},»groups»:[{«type»:»MEDIA»,»title»:{«title»:»Media»,»url»:»https ://www.britannica.com/place/Vasyugan/images-videos»},»links»:[{«title»:»Изображения»,»url»:»https://www.britannica.com/place/ Васюган/images-videos#Изображения»,»target»:»Изображения-Васюган»}],»imageList»:false,»flatLinks»:[{«title»:»Изображения»,»url»:»https:// www.britannica.com/place/Vasyugan/images-videos#Images»,»target»:»Images-Vasyugan»}]}]},»byline»:{«contributors»:null,»allContributorsUrl»:null,» lastModificationDate»:null,»contentHistoryUrl»:null,»warningMessage»:null,»warningDescription»:null,»contributorNames»:»NULL»},»citationInfo»:{«contributors»:null,»title»:»Васюган» ,»lastModification»:null,»url»:»https://www.

Ниже впадения Ваха средняя Обь меняет направление с северо-западного на западное и…»,»identifierHtml»:»река, Россия»,»identifierText»:»река, Россия»,»topicClass»:» место»,»topicKey»:»Вас yugan»,»articleContentType»:»INDEX»,»ppTecType»:»PLACE»,»gaTemplate»:»INDEX»,»topicType»:»INDEX»,»relativeUrl»:»/place/Vasyugan»,»assemblyLinkPrefix»: «/медиа/1/623937/»},»topicLink»:{«title»:»Васюган»,»url»:»https://www.britannica.com/place/Vasyugan»},»tocPanel»:{«title»:»Каталог «,»itemTitle»:»Ссылки»,»toc»:null},»groups»:[{«type»:»MEDIA»,»title»:{«title»:»Media»,»url»:»https ://www.britannica.com/place/Vasyugan/images-videos»},»links»:[{«title»:»Изображения»,»url»:»https://www.britannica.com/place/ Васюган/images-videos#Изображения»,»target»:»Изображения-Васюган»}],»imageList»:false,»flatLinks»:[{«title»:»Изображения»,»url»:»https:// www.britannica.com/place/Vasyugan/images-videos#Images»,»target»:»Images-Vasyugan»}]}]},»byline»:{«contributors»:null,»allContributorsUrl»:null,» lastModificationDate»:null,»contentHistoryUrl»:null,»warningMessage»:null,»warningDescription»:null,»contributorNames»:»NULL»},»citationInfo»:{«contributors»:null,»title»:»Васюган» ,»lastModification»:null,»url»:»https://www.

Ниже впадения Ваха средняя Обь меняет направление с северо-западного на западное и…

Ниже впадения Ваха средняя Обь меняет направление с северо-западного на западное и…