Содержание

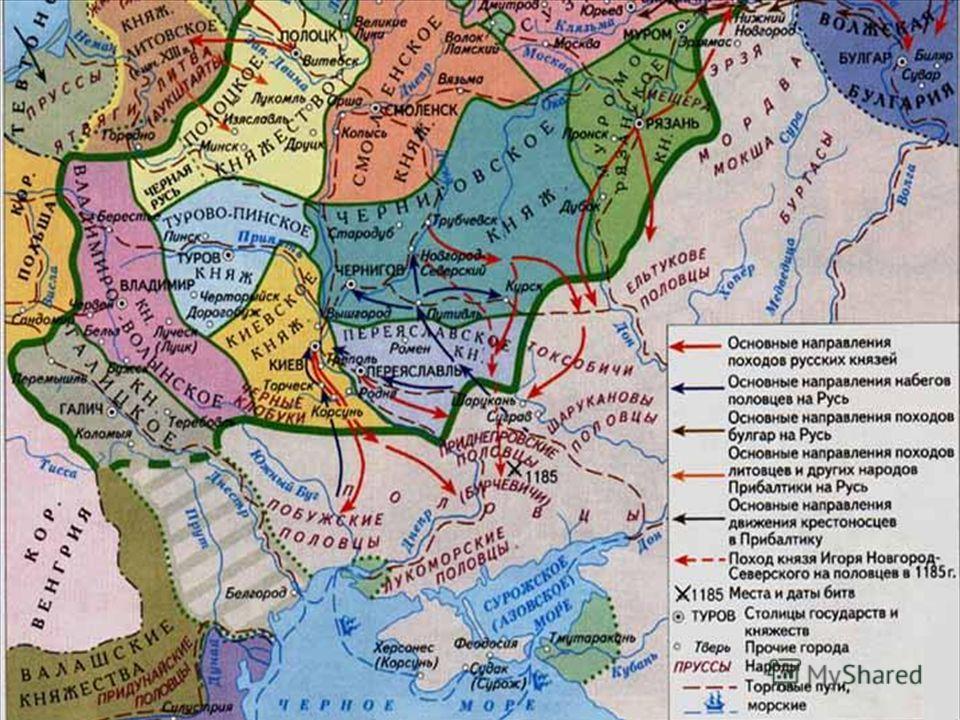

Русь в IX — первой половине XV вв.

Древнерусское государство в IX-середине XI вв.

Формирование территории

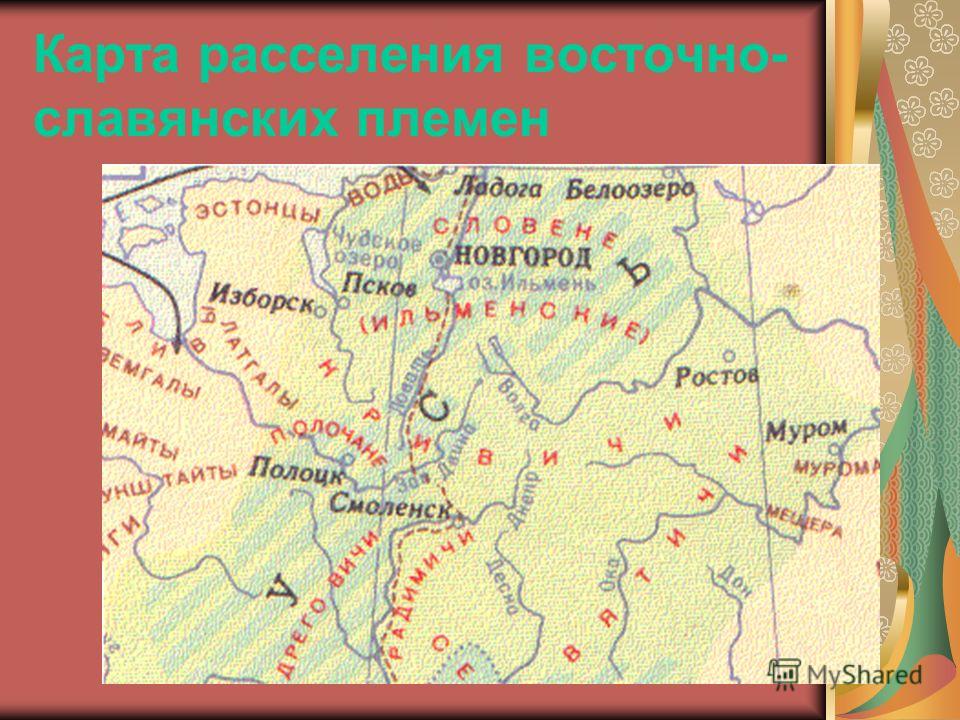

В начале IX в. на территории Восточно-Европейской равнины существовали раннегосударственные территориальные образования славян. Например, в 839 г. существовало государство “русов”, правитель которого носил титул “хакан”.

В первой половине IX в. словене, кривичи вместе с чудью и мерей составили единый политический союз, который управлялся сначала ими самими, а в 60-х гг. IX в. скандинавским по происхождению князем Рюриком. В 862 г. он стал князем Новгорода. Другие этнические образования также имели своих князей. Вызревание государственных отношений происходило почти на всей территории восточного славянства.

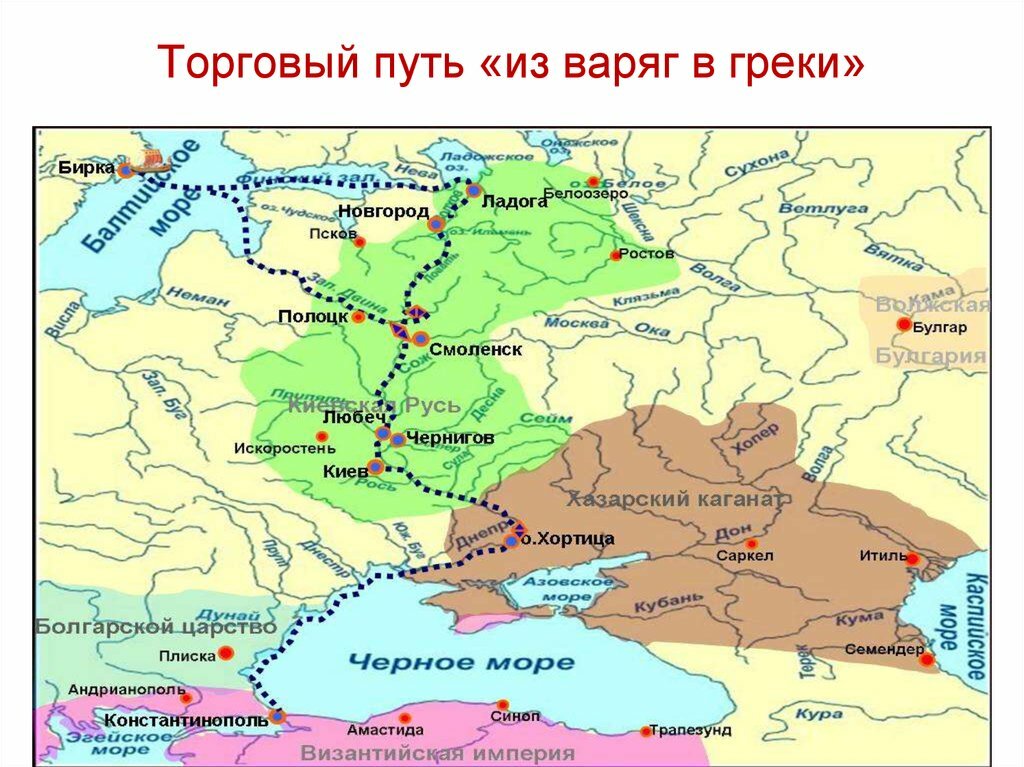

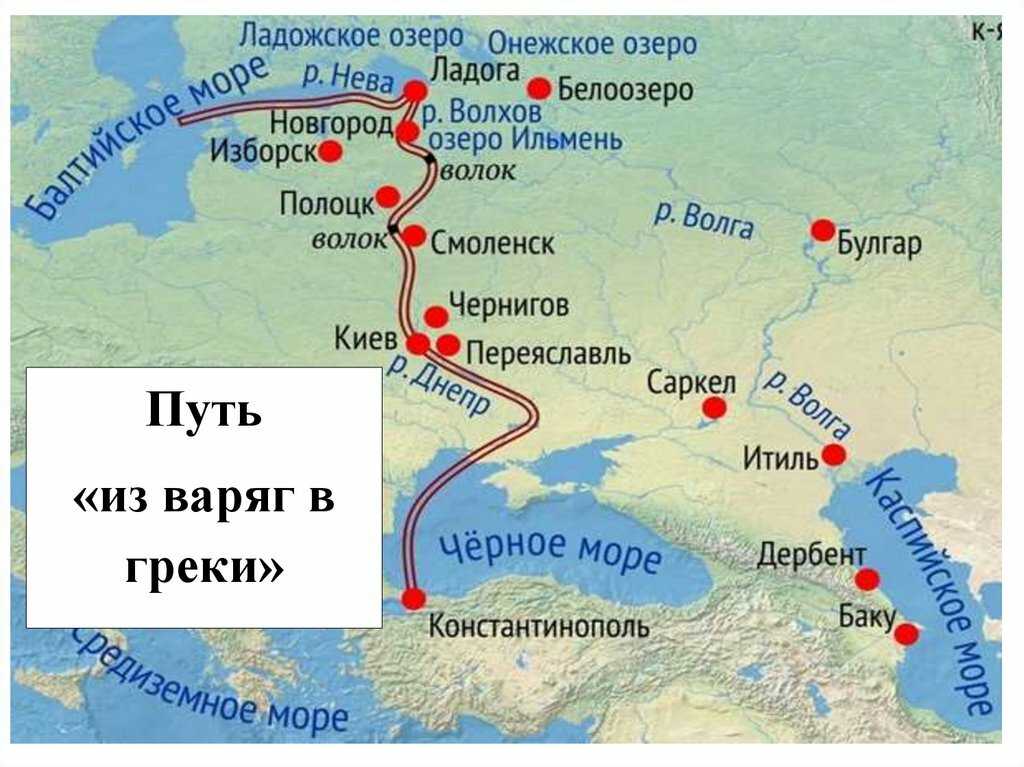

В последней четверти IX в. скандинавский по происхождению князь Олег, стоявший во главе государственного образования северных восточнославянских и угро-финских этносов, предпринял поход на юг, дошел до Киева и сверг власть правивших там варягов Аскольда и Дира. В 882 г. Киев стал столицей нового государства Олега, объединившего два главных центра восточных славян — Новгород и Киев, а также земли, расположенные вдоль пути “из варяг в греки”. В последующее время Олег подчинил себе древлян, северян и радимичей.

В 882 г. Киев стал столицей нового государства Олега, объединившего два главных центра восточных славян — Новгород и Киев, а также земли, расположенные вдоль пути “из варяг в греки”. В последующее время Олег подчинил себе древлян, северян и радимичей.

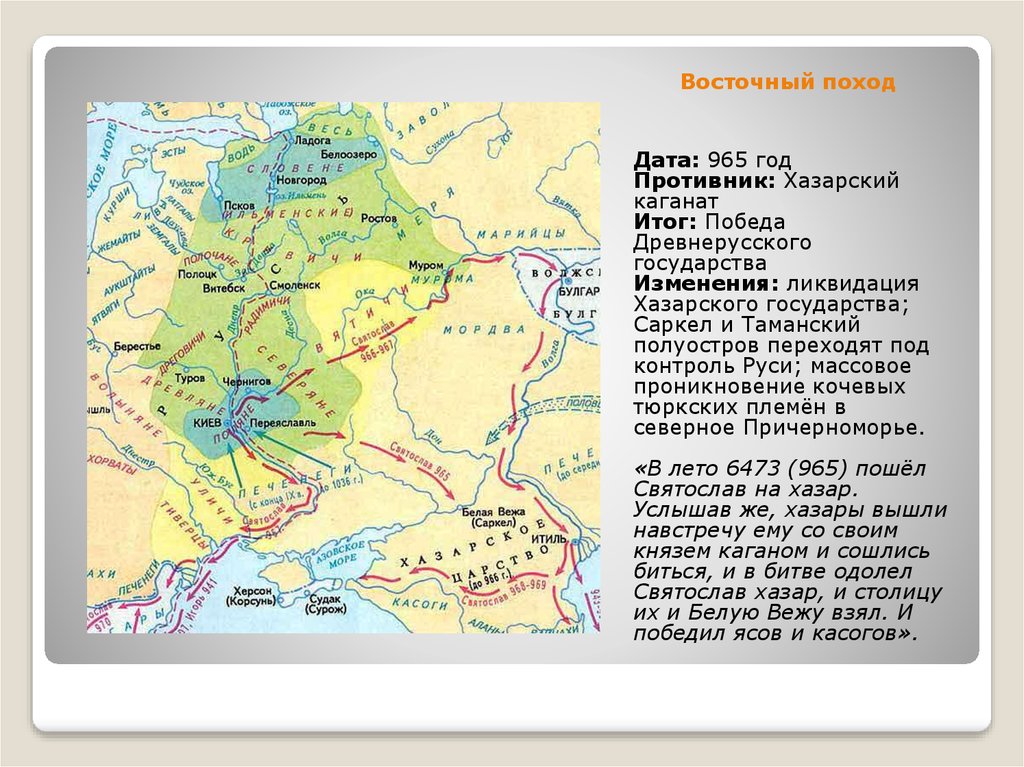

При князе Святославе (к 970 г.) в состав Древнерусского государства вошли территории, где проживали вятичи, уличи, тиверцы. В 965- 966 гг. князь Святослав разгромил Хазарский каганат. В результате этих побед ряд восточно-славянских племен был освобожден из-под власти Хазарии и подчинен Киеву. Русь получила возможность вести торговлю с Востоком.

В итоге сложилось значительное по своим размерам Древнерусское государство, которое в последующее время включило в свой состав многие восточнославянские этносы, некоторые финно-угорские народы, отдельные балтские и тюркские племена. Во главе государства стоял князь, правивший в Киеве. Несмотря на определенную централизацию, Древнерусское государство по существу было федерацией княжеств во главе с великим князем киевским.

Особое место занимал второй по значению город — Новгород, обычно управлявшийся сыном — наследником киевского князя, который мог самостоятельно вести войны с соседними государствами и народами и заключать дипломатические соглашения. В Новгороде с середины IX в. формировались традиции республиканского (вечевого) управления.

Древляне в составе Древнерусского государства имели собственного князя. Другие восточнославянские этносы нередко поднимали восстания против киевских князей и отделялись от Киева.

Древнерусское государство было одним из мощных государств Европы. При сыне Святослава Владимире произошло крещение Руси (988). Русь приняла православие и это событие усилило авторитет княжеской власти.

При Владимире к Древнерусскому государству были присоединены западные и юго-западные земли. В конце Х в. в состав государства вошли волыняне, белые хорваты. В это же время Полоцкое княжество было включено Владимиром в Древнерусское государство. Владимир сумел сделать защиту от печенегов делом всей Руси. Он строил оборонительные линии с продуманной системой крепостей, валов и сигнальных вышек, набирал войско из жителей всех краев Руси. Владимир был причислен к лику святых, а народ сохранил о нем благодарную память — Владимир Красное Солнышко и его дружина стали героями целого цикла былин, в т. ч. возникших на севере, далеко от половецких степей.

В это же время Полоцкое княжество было включено Владимиром в Древнерусское государство. Владимир сумел сделать защиту от печенегов делом всей Руси. Он строил оборонительные линии с продуманной системой крепостей, валов и сигнальных вышек, набирал войско из жителей всех краев Руси. Владимир был причислен к лику святых, а народ сохранил о нем благодарную память — Владимир Красное Солнышко и его дружина стали героями целого цикла былин, в т. ч. возникших на севере, далеко от половецких степей.

Во время правления Ярослава Мудрого, который стал в 1036 г. единоличным главой государства, Русь занимала обширную территорию от Северной Двины до Таманского полуострова и от Днестра и верховьев Вислы до верховьев Волги и Дона. Полоцкое княжество обособилось от Древнерусского государства около 1021 г. При Ярославе Мудром был составлен первый на Руси свод законов “Русская Правда”, переписывались и переводились книги, с ним породнились королевские дома Франции, Венгрии, Норвегии.

Русские княжества во второй половине XI-XIII вв. Формирование территории.

В 1054 г. со смертью Ярослава Мудрого Древнерусское государство распалось. Ярослав разделил Древнерусское государство на несколько владений между своими сыновьями. Старший Изяслав получил Киев и Новгород, Святослав — Черниговское княжество, включавшее Тмутаракань, Муром и Рязань, Всеволод — Переяславль (Южный) и Ростовскую землю в волго-окском междуречье, Игорь — Владимир-Волынский, Вячеслав — Смоленск. Полоцкие князья продолжали владеть своим княжеством. В последующее время эти княжества уже никогда не воссоединялись все вместе, поэтому 1054 год считается последним годом существования Древнерусского государства.

На смену ему пришел так называемый “период феодальной раздробленности”, выразившийся сначала во владельческой, а затем и в военно-политической разделенности древнерусской территории, существовании достаточно многочисленных независимых княжеств.

При князе Владимире Мономахе, вступившем на киевский престол в 1113 г., возобновились попытки создания крупной древнерусской державы. По плану Мономаха она должна была управляться им самим, его старшим сыном Мстиславом и потомством последнего. Княжа в Киеве, Мономах удерживал за собой Новгород, Переяславль (Южный), Смоленск, Ростов и Владимир Волынский, где правили его сыновья. Это была большая территория, но она уступала по своим размерам территории Древнерусского государства.

В первой четверти XII в. сохраняли свою самостоятельность от Киева Полоцкое и Черниговское княжества, а на западе древнерусских земель — сформированные в 80-е гг. XI в. княжества Перемышльское и Теребовльское. Смерть Владимира Мономаха в 1125 г. и его старшего сына Мстислава Великого в 1132 г. привели к длительной борьбе между Мономаховичами и черниговскими князьями за обладание Киевским княжеством, а также внутри самих сыновей и внуков Владимира Мономаха за передел владений.

В итоге эта борьба привела к утрате Мономаховичами Киева и к полной независимости таких княжеств, как Переяславское, Смоленское, Суздальское (древняя Ростовская земля), Владимиро-Волынское; к образованию в 1136 г. самостоятельной Новгородской республики; возобновлению в 1139 г. независимости Полоцкого княжества, присоединенного к владениям Мстислава Великого в 1132 г.; формированию в 1141 г. из Перемышльского и Теребовльского княжеств единого Галицкого княжества. В то же время из состава Черниговского княжества в 1127 г. выделились Муром и Рязань.

Таким образом, через 100 лет после распада Древнерусского государства, к середине XII в. на древнерусской территории существовало уже 10 самостоятельных политических образований. Процесс государственного дробления продолжал развиваться по восходящей линии.

Тому были свои объективные причины. Добивавшиеся независимости центры переставали выплачивать дань киевским князьям и посылать в их распоряжение свои дружины при организации этими князьями крупных военных походов. Материальные и людские ресурсы оставались в полном распоряжении приобретавших независимость князей, и они направляли их на расширение и освоение собственных территорий, строительство городов, укрепление границ. И письменные источники, и археологические данные свидетельствуют о начавшемся с середины XII в. резком росте городского строительства. Новые города появляются не по соседству со старыми центрами, а там, где ранее городов не было вообще. Это свидетельствует об общем расширении границ древнерусских княжеств и освоении этими княжествами новых территорий.

Материальные и людские ресурсы оставались в полном распоряжении приобретавших независимость князей, и они направляли их на расширение и освоение собственных территорий, строительство городов, укрепление границ. И письменные источники, и археологические данные свидетельствуют о начавшемся с середины XII в. резком росте городского строительства. Новые города появляются не по соседству со старыми центрами, а там, где ранее городов не было вообще. Это свидетельствует об общем расширении границ древнерусских княжеств и освоении этими княжествами новых территорий.

Так, Киевское княжество расширило свою территорию на юг, достигнув р. Рось. Осваивало земли на западе между реками Горынь и Тетерев. Территория Переяславского княжества выросла в восточном и южном направлениях, охватив бассейн р. Сула и дойдя до р. Ворскла. Черниговские князья расширяли свою территорию, главным образом, в северо-восточном направлении, включив в нее земли по р. Лопасня, левому притоку Оки. На юге их владения перешли приток Десны Сейм и достигли р. Остер. Территория Галицкого княжества росла за счет земель, находившихся по правому берегу верхнего течения Днестра. Полоцкие князья увеличивали свои владения на северо-запад, захватывая земли латгалов по нижнему течению Западной Двины. Смоленские князья двигались на северо-восток, стремясь контролировать верхнее течение Волги. Здесь они соперничали со встречным движением суздальских, позднее владимирских, князей, стремившихся закрепить за собой путь по Волге от Зубцова до Ярославля. Другим направлением расширения территории Северо-Восточной Руси было восточное, где во второй половине 60-х — начале 70-х гг. XII в. на левом берегу Волги был основан Городец Радилов (современный Городец), а в 1221 г. при впадении Оки в Волгу — Новгород, позднее получивший название Нижнего. В Подвинье (бассейне Северной Двины) суздальцы сталкивались с новгородцами, осваивавшими эту территорию с запада, со стороны Ладожского и Онежского озер, а также с севера.

На юге их владения перешли приток Десны Сейм и достигли р. Остер. Территория Галицкого княжества росла за счет земель, находившихся по правому берегу верхнего течения Днестра. Полоцкие князья увеличивали свои владения на северо-запад, захватывая земли латгалов по нижнему течению Западной Двины. Смоленские князья двигались на северо-восток, стремясь контролировать верхнее течение Волги. Здесь они соперничали со встречным движением суздальских, позднее владимирских, князей, стремившихся закрепить за собой путь по Волге от Зубцова до Ярославля. Другим направлением расширения территории Северо-Восточной Руси было восточное, где во второй половине 60-х — начале 70-х гг. XII в. на левом берегу Волги был основан Городец Радилов (современный Городец), а в 1221 г. при впадении Оки в Волгу — Новгород, позднее получивший название Нижнего. В Подвинье (бассейне Северной Двины) суздальцы сталкивались с новгородцами, осваивавшими эту территорию с запада, со стороны Ладожского и Онежского озер, а также с севера. Новгородцам принадлежит основная роль в покорении и хозяйственном освоении обширной территории к востоку от Ладоги и Онеги вплоть до р. Печоры.

Новгородцам принадлежит основная роль в покорении и хозяйственном освоении обширной территории к востоку от Ладоги и Онеги вплоть до р. Печоры.

Резкое увеличение числа городов в середине XII в. происходило прежде всего за счет так называемых “малых городов”, площадь которых, выявленная археологически, колебалась от 0,2 до примерно 2 га. Рост числа именно таких обнесенных деревянными стенами городов объясняется тем, что княжества, достигнув политической независимости, начинали укреплять свои границы. Так появились столь известные ныне города, как Москва, Тверь, Кострома, Нижний Новгород, первоначально не игравшие сколько-нибудь заметной экономической или политической роли, но выполнявшие функции порубежных крепостей. Тем не менее, опираясь на такие крепости, население различных княжеств получало возможность в более безопасной обстановке вести внутреннюю колонизацию и хозяйственное освоение территорий.

Положительные результаты политического дробления длительное время перевешивали негативные последствия такой расчлененности. Поэтому дробление продолжало нарастать.

Поэтому дробление продолжало нарастать.

К 1237 г., началу Батыева нашествия, на территории древней Руси существовали Новгородская республика и множество княжеств. На востоке это было княжество Рязанское, включавшее в свой состав в качестве удела княжество Пронское; Муромское, с которым граничило великое княжество Владимирское. Из состава последнего в 1212-1218 гг. выделились княжества Переяславское (Переяславля-Залесского), Юрьевское, Ростовское, Ярославское и Угличское. К западу от них располагалось Смоленское княжество, а далее княжества Витебское, Полоцкое и Пинское. На юг от Смоленского княжества лежало княжество Черниговское, в составе которого было несколько удельных княжеств: Козельское, Курское, Рыльское, возможно, Новгород-Северское и Путивльское. На юг от Черниговского лежало княжество Переяславское (Переяславля Южного). Крупнейшим древнерусским княжеством оставалось Киевское, где также было несколько уделов: княжества Вышгородское, Каневское и Торгское. Западное Владимиро-Волынское княжество включало в себя такие уделы, как княжества Бельзское, Червенское и Луцкое. Примыкавшее с юга к Владимиро-Волынскому княжеству Галицкое княжество имело в своем составе единственный удельный центр — Перемышль.

Западное Владимиро-Волынское княжество включало в себя такие уделы, как княжества Бельзское, Червенское и Луцкое. Примыкавшее с юга к Владимиро-Волынскому княжеству Галицкое княжество имело в своем составе единственный удельный центр — Перемышль.

Таким образом, к моменту татаро-монгольского вторжения древняя Русь делилась на 18 крупных государственных образований, имевших в своем составе более десятка удельных княжеств.

Это политическое дробление, связанное с отсутствием единых вооруженных сил, существенным образом повлияло на исход борьбы русского народа с иноземным нашествием.

После походов татаро-монгол на русские княжества в конце 1237-начале 1241 гг. и признания большинством русских князей в 1242 г. верховной власти великого монгольского хана и подчинявшегося ему хана Золотой Орды Батыя в расселении древнерусского народа, числе и структуре древнерусских княжеств произошли большие изменения.

Под непосредственный контроль татаро-монгол перешли земли от Сулы до Десны, левых притоков Днепра, где ранее располагалось Переяславское (Переяславля Южного) княжество, степные части Киевского княжества, южные части Черниговского княжества, земли по правым притокам среднего течения Оки. На западе галицко-волынские князья утратили прежний контроль над землями по Сирету, Пруту и нижнему течению Днестра.

В Волгоокском междуречье из-за опустошения Батыем и последующими ордынскими ханами старых центров древней Ростовской земли Ростова, Суздаля, Владимира население, спасаясь от военных угроз, стало уходить на окраины этой земли, что способствовало образованию в послемонгольское время таких княжеств, как Тверское, Белозерское, Московское, Костромское и Городецкое с центром в Городце Радилове на Волге. К 70-м гг. XIII в. в Северо-Восточной Руси вместо 6 княжеств домонгольского времени насчитывалось целых четырнадцать: помимо указанных 5 княжеств еще Стародубское, Суздальское, Галичско-Дмитровское, Переяславское (Переславля-Залеского), Юрьевское, Ростовское, Ярославское и Угличское. Главным оставалось великое княжество Владимирское.

Главным оставалось великое княжество Владимирское.

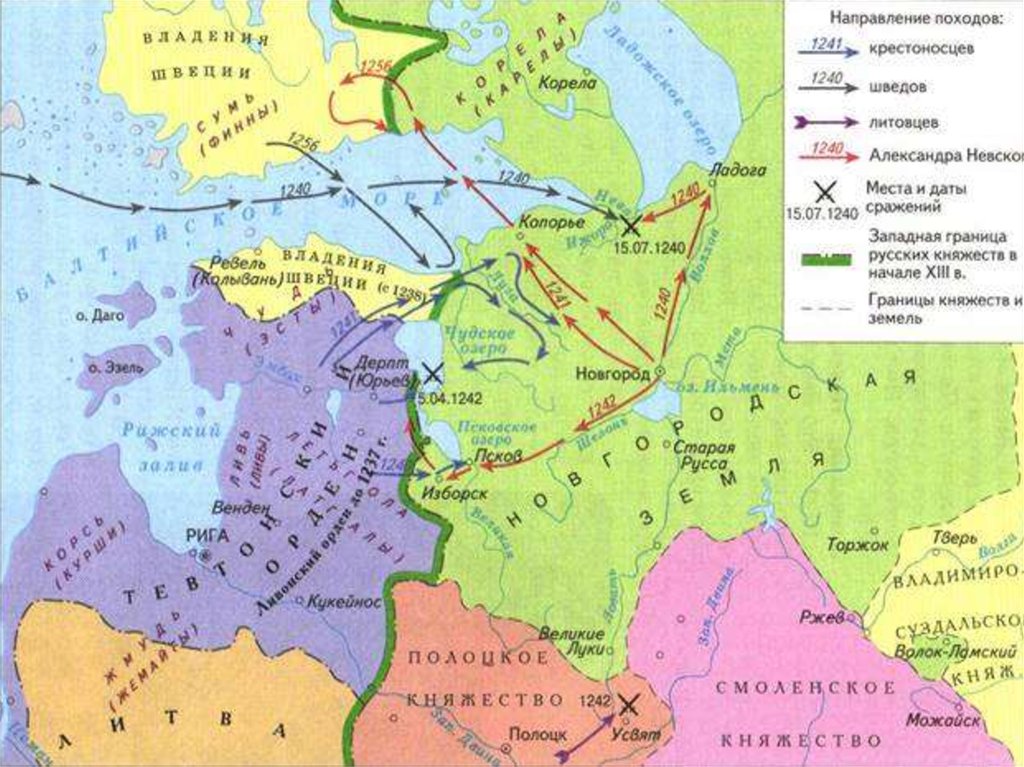

Западнорусские княжества, такие как Полоцкое, Витебское и Пинское, были захвачены литовцами. А в 60-е гг. XIV в. литовский великий князь Ольгерд присоединил к Литовскому государству Киев с его землями. Еще раньше, в первой половине XIII в. были потеряны русские владения в Прибалтике, где образованные в конце XII-начале XIII вв. немецкие епископства, а также основанный в начале XIII в. Орден меченосцев, сначала отняли владения полоцких князей в земле латгалов, а затем владения Новгорода Великого в земле эстов.

В 40-х гг. XIV в. польский король овладел Галицким княжеством. В 50-х гг. литовский князь Ольгерд подчинил себе Брянское княжество. Относительная политическая самостоятельность при зависимости от Золотой Орды сохранялась лишь за несколькими мелкими “верховскими” княжествами (бывшими черниговскими уделами в верхнем течении Оки), Рязанским и Пронским княжествами, Смоленским княжеством, княжествами Северо-Восточной Руси и Новгородской феодальной республикой. Самым крупным из перечисленных государственных образований оставалось великое княжество Владимирское с центром во Владимире на Клязьме. Однако с начала XIV в. ордынские ханы установили свой контроль над его территорией. Начавшаяся в 1359 г. в Орде жесткая борьба за ханский престол между различными группировками чингизидов и ордынской знати привела к расколу Орды на Орду восточную (сарайскую) и Орду западную (мамаеву), что сразу же сказалось на положении русских земель, на ряд лет прекративших выплату дани татарам. Росту независимости русских князей способствовало укреплявшееся экономическое положение их и подвластного им населения.

Самым крупным из перечисленных государственных образований оставалось великое княжество Владимирское с центром во Владимире на Клязьме. Однако с начала XIV в. ордынские ханы установили свой контроль над его территорией. Начавшаяся в 1359 г. в Орде жесткая борьба за ханский престол между различными группировками чингизидов и ордынской знати привела к расколу Орды на Орду восточную (сарайскую) и Орду западную (мамаеву), что сразу же сказалось на положении русских земель, на ряд лет прекративших выплату дани татарам. Росту независимости русских князей способствовало укреплявшееся экономическое положение их и подвластного им населения.

Рост Московского княжества в XIV в

Возросшие материальные возможности князей, особенно московских, их умелая политика, ослабление могущества Орды привели во второй половине XIV столетия к принципиальным изменениям в структуре княжеств Северо-Восточной Руси.

В начале XIV в. начинается возвышение Московского княжества. Первый московский князь Даниил, сын Александра Невского, в 1300 г. захватил Коломну, а в 1302 г. занял выморочное Переяславское княжество. Наследовавший ему старший сын Иван, прозванный “Калита”, в 1303 г. присоединил Можайск. При его сыне Симеоне Гордом положение московских князей значительно укрепилось.

начинается возвышение Московского княжества. Первый московский князь Даниил, сын Александра Невского, в 1300 г. захватил Коломну, а в 1302 г. занял выморочное Переяславское княжество. Наследовавший ему старший сын Иван, прозванный “Калита”, в 1303 г. присоединил Можайск. При его сыне Симеоне Гордом положение московских князей значительно укрепилось.

В начале 60-х гг. XIV в. московский князь Дмитрий, будущий “Донской”, присоединил к своим владениям великое княжество Владимирское вместе с землями бывших княжеств Костромского, Переяславского (Переяславля-Залесского), Юрьевского и части Ростовского княжеств, части территорий Торжка, Волока Ламского и Вологды. Дмитрий Донской также присоединил к Москве сначала дмитровскую, а затем и галичскую части некогда единого Галичско-Дмитровского княжества, княжества Угличское и Белозерское, Калугу и Медынь, а также некоторые татарские и, вероятно, мордовские земли на восток от Рязанского княжества. В 1392 г. наследник Дмитрия Донского Василий I сумел подчинить себе Нижегородское княжество с относившимся к нему Суздалем, а несколько позднее присоединил к Москве Муромское и Тарусское княжества. В итоге к концу XIV в. территория Московского княжества увеличилась в несколько раз, оно стало самым крупным политическим образованием на Северо-Востоке Руси. Оставались независимыми княжества Тверское, Стародубское, Ростовское, Ярославское и выделившееся из состава последнего в 60-_70-е гг. XIV в. Моложское. Со времен Дмитрия Донского установился особый порядок великокняжеского наследования: территория бывшего великого княжения Владимирского объявлялась неделимой, она должна была переходить только к старшему наследнику, который к этой территории получал еще и другие земли обширного Московского княжества. Тем самым закладывались основы русской монархии — московской по своему происхождению и нисходящей по преемству: от отца к старшему сыну.

В итоге к концу XIV в. территория Московского княжества увеличилась в несколько раз, оно стало самым крупным политическим образованием на Северо-Востоке Руси. Оставались независимыми княжества Тверское, Стародубское, Ростовское, Ярославское и выделившееся из состава последнего в 60-_70-е гг. XIV в. Моложское. Со времен Дмитрия Донского установился особый порядок великокняжеского наследования: территория бывшего великого княжения Владимирского объявлялась неделимой, она должна была переходить только к старшему наследнику, который к этой территории получал еще и другие земли обширного Московского княжества. Тем самым закладывались основы русской монархии — московской по своему происхождению и нисходящей по преемству: от отца к старшему сыну.

Картографирование территории

Известный русский историк и географ В. Н. Татищев в своем “Предложении о сочинении истории и географии Российской”, направленном в Академию наук, четко определил взаимоотношение между этими двумя науками в следующих словах: “Гистория же всякая, хотя действа и времена от слов имеет нам ясно представить; но где, в каком положении или расстоянии что учинилось, какие природные препятствия к способности тем действам были, також где который народ прежде жил и ныне живет, как древние городы ныне именуются и куда перенесены, оное география и сочиненные ландкарты нам изъясняют: и тако гистория или деесказания и летопись без землеописания (географии) совершенного удовольствия к знанию нам подать не могут”.

Это высказывание ярко характеризует важную роль географических карт — главного языка географии. Язык этот, как средство выражения представлений людей об окружающей их географической среде и передачи пространственной информации, является более древним, нежели любая форма письменности. Известны наскальные картографические изображения, относящиеся к бронзовому веку. Простейшими картографическими рисунками широко пользовались народности Америки, Северо-Восточной Азии и Океании, которые к моменту их открытия европейцами находились на уровне первобытнообщинного строя и не знали письменности. При всем многообразии форм древних картографических изображений, зависевшем от культурно-исторических особенностей этносов, в рамках которых они развивались, эти изображения должны были решать по меньшей мере четыре главные задачи:

1. Ориентирование на местности и отображение естественных и искусственных путей сообщения.

2. Локализация и изображение пределов частных территориальных владений, а позднее — границ племенных объединений и древних государственных образований.

Локализация и изображение пределов частных территориальных владений, а позднее — границ племенных объединений и древних государственных образований.

3. Картографическое отображение крепостных сооружений и урбанизированных территорий (поселений различного типа).

4. Изучение и картографическое представление (иногда — картографическая декларация) территорий государств в целом.

С глубокой древности развивалась также общая (концептуальная) картография, составляющая неотъемлемую часть космографии и познания мира и являющаяся отражением представлений об ойкумене и месте в ней соответствующей народности или государства.

В условиях древнерусского государства указанные четыре направления практической картографии развивались с самого своего возникновения относительно независимо. В процессе становления каждое из них по-своему способствовало формированию характерных приемов и навыков, сложивших отечественную картографическую традицию создания самобытных географических чертежей.

Для развития государства, раскинувшегося на обширных лесных пространствах, испещренных многочисленными реками, жизненно необходимы были знания о его территории. В замечательном памятнике древнерусского летописания — “Повести временных лет” (около 1113 г.) — мы находим прямые свидетельства существования таких географических знаний у автора, обладавшего, судя по тексту летописи, достаточно четкими представлениями о размещении древнерусских земель. Обширные географические сведения о соседних княжествах и зарубежных странах собирались в этот период на Руси в виде маршрутных описаний и дорожников в повествованиях о хождениях христианских паломников в Святую Землю. В этих текстах имеются сведения о расстояниях по маршрутам как в днях пути, так и в мерах длины — верстах. Следует заметить, что из всех древнерусских мер наиболее определенными были именно меры длины. Основная из них — сажень означала первоначально захват руками, то, что можно достать, досягнуть. Дорожники создавались в нашей стране издревле: сохранился итинерарий по Палестине игумена Даниила, составленный около 1107 г.

Дорожники создавались в нашей стране издревле: сохранился итинерарий по Палестине игумена Даниила, составленный около 1107 г.

Наличие дорожников и обширных сведений о соседних территориях и странах являлось одним из свидетельств изначальной высокой подвижности наших предков в период формирования русской нации в процессе смешения коренных финно-угорских племен охотников и рыболовов с пришлыми земледельцами-славянами, осложненного в период образования государства значительным включением представителей Скандинавии воинственных путешественников — варягов. Во времена Киевской Руси земледелие становится превалирующим видом хозяйственной деятельности. Охрана интересов формировавшегося феодального землевладения требовала четкого определения и обозначения на местности границ частных земельных участков. Уже в “Уставе Володимерь Всеволодича” (Мономаха) (XII в.) говорится о межах, ограничивающих земельные или иные частные владения (бортные угодья, хозяйственные подворья и т. п.), и межевых признаках (знаках) для фиксации их на местности, а также наказаниях за их разрушение: “Аже разменаеть борт, то 12 гривен. Аже межу претнеть бортьную, или ролейную разореть, или дворную тыном перегородить межю, то двенадцать гривень продаже”.

п.), и межевых признаках (знаках) для фиксации их на местности, а также наказаниях за их разрушение: “Аже разменаеть борт, то 12 гривен. Аже межу претнеть бортьную, или ролейную разореть, или дворную тыном перегородить межю, то двенадцать гривень продаже”.

Из приведенного отрывка видно, что обрабатываемые поля и другие хозяйственные угодья в XII в. имели вполне определенные границы, ограждавшиеся тыном или обозначавшиеся заметными местными предметами (дуб знаменьный, отдельные камни и т. п.) Таким образом, измерение, оценка, разделение и графическое отображение земельных площадей к этому периоду приобретает первостепенное значение. Определение их площадей стимулировало развитие линейных измерений с использованием элементарных инструментов — мерных веревок (вервей) — и рисунков-чертежей с приблизительным отображением взаимного расположения элементов ландшафта и обрабатываемых земель. Именно к этому направлению относятся наиболее ранние памятники русской картографии, например, Камень Степана, который, по мнению археологов, служил в XII в. межевым знаком на границе земельных владений в Тверской земле. На камне выгравирована геометрическая фигура, которая, возможно, является планом межеванного поля, принадлежавшего Степану, оставившему свое имя на плане. К сожалению, вряд ли когда-нибудь удастся с неопровержимой убедительностью доказать обоснованность такой трактовки этого изображения, но, если она верна, то гравюра на Камне Степана является самым древним известным науке русским картографическим изображением.

межевым знаком на границе земельных владений в Тверской земле. На камне выгравирована геометрическая фигура, которая, возможно, является планом межеванного поля, принадлежавшего Степану, оставившему свое имя на плане. К сожалению, вряд ли когда-нибудь удастся с неопровержимой убедительностью доказать обоснованность такой трактовки этого изображения, но, если она верна, то гравюра на Камне Степана является самым древним известным науке русским картографическим изображением.

Еще одно направление старинной русской картографии возникло из необходимости описания и изображения в плане крепостей, городов и специальных линий обороны (засечных черт), состоявших из искусственных лесных завалов, земляных валов и укреплений, строившихся в Южной Руси в XIII-XVI вв. Сооружение таких построек требовало еще более детальных и точных измерений на местности, чем при определении границ земельных владений. Составлявшиеся при этом планы сооружений часто представляли собой сочетание планового и фронтального изображения стен зданий и оборонительных сооружений, а также элементов ландшафта. Это направление картографии было тесно связано с развитием строительных чертежей, и, возможно, именно поэтому в его становлении могли играть определенную роль греческие и итальянские архитекторы, художники и строители, активно привлекавшиеся тогда в основные русские города. Вполне вероятно, что здесь существует генетическая связь русских картографических традиций с картографией Древнего Рима и Византии.

Это направление картографии было тесно связано с развитием строительных чертежей, и, возможно, именно поэтому в его становлении могли играть определенную роль греческие и итальянские архитекторы, художники и строители, активно привлекавшиеся тогда в основные русские города. Вполне вероятно, что здесь существует генетическая связь русских картографических традиций с картографией Древнего Рима и Византии.

Уже на карте мира Г. Майницкого 1100 г. можно найти название Russia севернее устья реки Дунай. На Эбсторфской карте мира 1235 г. нанесено 14 географических названий, относящихся к территории Руси.

Полоцкое княжество

Термины.

Список [ А-Я ]

Полоцкое княжество

Памятная монета, РБ

Полоцкое княжество — княжество кривичей на «Пути из варяг в греки».

Первые летописные сведения о нем связаны со скандинавскими варягами.

Хроника «Деяния данов» (Gesta Danorum) рассказывает о походе на Полоцк легендарного короля Фроди I (V-VI в. н.э.).

В «летописях руских» впервые упоминается в 862 году («Повесть временных лет»).

Подробный анализ сведений о «Полоцке времен Аттилы» можно посмотреть

ТУТ.

Поскольку Полоцкие летописи исчезли вместе с разрушенным Софийским собором, о многих эпизодах истории мы сегодня знаем только из скандинавских хроник.

Так София, княжна Минская — рускими летописями не упоминается, но хорошо известна из западных источников (сочинения Саксона Грамматика, «Саги о Кнютлингах», генеалогии датских королей) — она была королевой Датской, женой Вальдемара I Великого.

Столицу княжества — Полоцк — скандинавские летописи особо выделяли из остальных 8 городов руских

— Киев, Полоцк, Новгород, Изборск, Ростов, Муром, Ладога, Белоозеро, — упомянутых к 862 году.

«Особое тяготение варягов к Полоцку» подчеркивал А. Н. Веселовский в своей работе

Н. Веселовский в своей работе

«Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Wilkinasaga)».

Так же, как и «необщерусскую его политическую ориентацию — у одних на руках половцы, у других Литва и Ливь».

[

Александр Николаевич Веселовский (1838-1906) — историк литературы, профессор Петербургского университета, академик.

Был награжден Константиновской медалью — высшей наградой Императорского Русского географического общества.

]

Некоторую обособленность от Киева княжеству добавляло море Геродота (Сарматское море, Sarmatia sea),

покрывавшее все Полесье. Оно изображалось на картах до XVI века и на его

берегах картографы помещали историческую Литву

Племенные союзы

Экспедиции викингов

«Города руские», 862

Море Геродота, 1550 S. Munster, 1550

Munster, 1550

Забавные факты

X век

Полоцкое княжество быстро отпало от предполагаемого «древнерусского государства».

920-978 Рогволод. Первым известным князем Полоцка, о котором упоминают летописные источники, был Рогволод (ум. ок. 978).

Прямых наследников по мужской линии он не оставил — киевский князь Владимир («Красно Солнышко», креститель Руси) убил его и его сыновей,

и насильно взял в жены дочь Рогнеду.

987 Изяслав и Рогнеда. Рогнеда пыталась отомстить и убить Владимира, но попытка была неудачной. На ее защиту с мечом стал старший сын — малолетний Изяслав.

По совету бояр: «Не убивай её ради дитяти сего, но воздвигни отчину отца её, и отдай ей с сыном твоим»,

Изяслав и Рогнеда были отправлены в Полоцкую землю,

город Заславль (Изяславль).

«И с тех пор взимают меч Рогволожи внуки против Ярославовых внуков.»

Дети от брака Владимира и Рогнеды положили начало родам Изяславичей («Рогволожи внуки» — князья Полоцкие) от старшего Изяслава и Ярославичей

(«Рюриковичи» — князья Киевские, Новгородские, Ростовские) от Ярослава Мудрого, младшего сына.

«В вековой распре Ярославичей и Изяславичей есть что-то расовое» — отмечал Веселовский.

В летописях и литературе князей Полоцких именуют Рогволодовыми внуками, Рогволодовичами, Изяславичами, Брячеславовичами (от сына Изяслава),

Всеславичами (от внука Изяслава), но не Рюриковичами или Владимировичами.

986 Торвальд Кодранссон. Крещение Полоцка, в отличие от остальной Руси, связывают с именем Торвальда Кодранссона (Торвальда Вандроўніка) — легендарного христианскиого миссионера и путешественника.

В Полоцке он основал монастырь святого Иоанна Крестителя и в Полоцке же похоронен.

Согласно исландской саге «Прядь о Торвальде Путешественнике» Торвальд похоронен «в горе у церкви Иоанна и почитается как святой».

Путь из варяг в греки

Полоцкое княжество X-XI вв

Изяслав, Рогнеда

г. Заславль 987

Заславль 987

Сага о крещении

XI век

Век расцвета княжества.

1003-1044 княжение Брячеслава

Брячеслав, сына Изяслава. Присоединил земли между Западной Двиной и Десной, где основал город Браслав.

В его правление начато строительство Полоцкого Софийского собора (1030-60) — одного из трех (Киев, Полоцк, Новгород) Софийских соборов,

построенных в одно время и по единому образу — образу патриаршего собора Св. Софии в Константинополе.

Его княжение отмечено успешным походом на Новгород и борьбой с киевским князем Ярославом Мудрым. Это противостояние по-разному описано в «Саге об Эймунде»

и киевских летописях. Сага повествует о том, как Эймунд выступил на стороне Брячеслава, и «мир творит» Ингигерда (дочь короля Швеции, жена Ярослава).

И Эймунду в удел отдается Полоцк, Брячеславу Киев, а Ярославу Новгород. Руские летописи рассказывают немного иначе.

Руские летописи рассказывают немного иначе.

«Сага об Эймунде»

«Тогда затрубили сбор, и было всем объявлено, что Господыня Ингигерда хочет говорить с Конунгом и его людьми. Когда собрались люди, мужи увидели,

что Господыня Ингигерда находится в Нордманнской дружине Конунга Эймунда. В тоже время обнародовано от имени Конунга Вартилафа (Брячеслава),

что Господыня будет творить (мир)… Она сказала Конунгу Ярислейфу (Ярославу), что ему держать вперед самую важную часть Гардарика,

то есть Гольмгард (Новгород), а Вартилафу владеть Кунигардом (Киевом), другою лучшею частью всех владений, с податями и сборами, —

от чего будет он иметь вдвое более владения, нежели как имел прежде, Палтеск (Полоцк) и область, лежащую подле, иметь Конунгу Эймунду,

и быть ему там Конунгом, пользуясь всеми земскими сборами, какие там положены.»

А. Н. Веселовский о Полоцке

Н. Веселовский о Полоцке

Рогволодовичи vs Ярославичи

Князь Брячеслав (1003-1044)

г. Браслав 1065

Полоцк

Софийский собор 1030-50

1044-1101 княжение Всеслава «Чародея»

Всеслав, сын Брячеслава. Пожалуй, самый известный князь Полоцкий.

В свое долгое княжение (57 лет) он — оставаясь язычником-колдуном и не будучи причисленным к лику святых, — завершил строительства Полоцкого

Софийского собора (1030-60). Примечателен также как герой «Слова о полку Игореве»

и восточнославянского фольклора.

Всеслав продолжил традицию противостояния Ярославичей и Рогволодовичей — в 1065 году держал в осаде Псков и разграбил Новгород.

Против него выступили совместно правившие трое Ярославичей — Изяслав Киевский, Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский. Они направились на Минск.

Они направились на Минск.

Войска Ярославичей и Всеслава сошлись на реке Немиге.

1067 Битва на Немиге. Эпичное сражение, вызывавшее трепет у летописцев. Первое упоминание о Минске и Дудутках.

По итогам битвы Всеслав Чародей был приглашен на переговоры, пленен, освобожден киевским вече и избран киевским князем.

Княжение Всеслава было наивысшей точкой расцвета Полоцкого княжества. Ещё при жизни он разделил полоцкую землю между своими сыновьями,

которые, в свою очередь, поделили полоцкие уделы между своими детьми.

Князь Всеслав «Чародей» (1044-1101)

Битва на Немиге

г. Минск 1067

«Слово о полку Игореве»,

Битва на Немиге 1067

Княжеские печати и знаки

XII век

«О полоцкой свободности

або Венеции»

Век феодальной раздробленности. Полоцкое княжество разделено

Полоцкое княжество разделено

на Минское, Витебское, Друцкое, Изяславское, Логойское, Стрежевское и Городцовское.

1101-1128 княжение Рогволода-Бориса — последнее долгое княжение Полоцкого князя.

В его княжение были ограничены права князя в Полоцке, усилилось городское самоуправление.

Рогволод-Борис был последним князем, запомнившимся догим (27 лет) правлением.

К концу XII века форму правления в Полоцком княжестве «Хроника Литовская и Жмойтская»

характеризует как «свободность полоцкую або Венецию».

В XII веке продолжилась вражда с Ярославичами — в разгоревшейся войне сын Бориса, Рогволод-Василий вместе с другими полоцкими князьями

был пленен и выслан в Византию. Через 10 лет они возвратились, но к этому времени князей в полоцких землях выбирало вече.

Подробно свидетельства и причины высыки князей рассмотрены в

работе А. В. Рукавишникова (МГУ им Ломоносова).

Крещение языческих капищь и первые христианские святые — Ефросиния Полоцкая

и Кирилл Туровский.

Язычество и христианство

Святые XI века

К XII веку на территории Беларуси христианство не было доминирующей религией, скорее было довольно локальным.

В первой половине XI века были построены Софийские соборы — в Киеве, Полоцке и Новгороде.

Уже третье поколение Киевских и Новгородских князей причислено к лику святых —

св. кн. Анна Новгородская, киевские св. кн. Ольга, св. кн. Владимир «креститель Руси» и его сын Ярослав Мудрый, родной брат Изяслава

(всего около 20 человек, не считая схимников и монахов).

Однако два Полоцких князя (Брячеслав и Всеслав), правившие весь XI век запомнились иначе —

Брячеслав «обращался к волхвам и сын его рожден от волхования»,

а Всеслава летописи описывали как оборотня-воўкалака и потомки дали ему имя колдун-Чарадзей.

Единственным человеком, которого в Полоцких землях современники считали святым, был

Торвальд Кодранссон, креститель Полоцка.

Так начинала складываться богатая палитра религий на белорусских землях.

1101-1128 князь Рогволод-Борис и Двинские камни

Одним из значимых культовых артефактов, оставшихся от XII века являются

Двинские (Борисовы) камни — огромные валуны с выбитыми на них христианскими символами.

Массовое «крещение» языческих капищь в Полоцком княжестве — так большинство иследователей

определяет назначение Двинских камней.

Двинские (Борисовы) камни связывают с именами первых князей Полоцких и Друцких, носивших по два имени (языческое и христианское) —

Рогволода-Бориса (1040-1128, сын Всеслава «Чародея») и его сына Рогволода-Василия. С именем Рогволода-Бориса также связан город Борисов —

«ходил он на ятвяг и, победя их, возвратясь, поставил град во свое имя…»

Однако, в связи с раздробленностью Полоцкого княжества на уделы, «крестовый поход» на язычество затронул только саму Полоцкую землю (Витебская обл. ).

).

В XII веке в Турово-Пинском княжестве писал свои труды Кирилл Туровский (1130-1182) — богослов, писатель и проповедник.

Одно из ярких имен XII века — внучка Всеслава «Чародея», св. Ефросиния Полоцкая (1101-1167) — монахиня и просветительница,

легендарная переписчица Полоцкой летописи, основательница иконописных и ювелирных мастерских. Церковное почитание ее на землях от Полоцка до Киева

началось еще в XII веке — существовали церковная служба и «Житие» преподобной Евфросинии.

[ Московская церковь до XIX века не имела к ней отношения — Макарьевские соборы XVI в., канонизировавшией русских святых, не считали ее таковой.

И хотя ее имя упоминается в «Степенной книге царского родословия» (написанной при Иване Грозном, временно захватившем Полоцк),

первая русская служба преподобной Ефросинии была составлена в 1893 году.

Поэтому довольно странно читать на православных порталах о том, что

«преподобная мати Евфросиния как воин Христов на страже охраняет крайний ЗАПАДНЫЙ рубеж РУССКОЙ земли». Полоцк, в общем-то, находится на ВОСТОКЕ

Полоцк, в общем-то, находится на ВОСТОКЕ

земли, которая называется БЕЛАРУСЬ.

]

XII век

Князь Рогволод-Борис (1101-1028)

г. Борисов 1102

Двинские (Борисовы) камни, XII в

«Языческое наследие»

XIII-XIV век

Рядом с Полоцким княжеством, на берегу моря Геродота, в исторической Литве под предводительством

Миндовга складывается княжество Литовское.

К 1266-69 году, после смерти его сына Войшалка и зятя Шварна, княжеская (королевская) династия обрывается.

В Пруссии начинает доминировать Тевтонский Орден. В Ливонии папской буллой утвержен Орден Меченосцев (Ливонский Орден). Основание на Двине города Динабург (Даугавпилс)

в 1275 году снижает роль Полоцка в транзитной торговле. Установившаяся граница с Латгалией (Латвией) существует по сей день.

Установившаяся граница с Латгалией (Латвией) существует по сей день.

Anarchie или sans duc. (анархия, без князя; франц.) — так характеризовали в старых учебниках период с 1223 года

в Полоцком княжестве и с 1267 в княжестве Литовском.

Конец этого периода связывали с княжением детей Лютувера (Lutuver) — в 1307 князя Воина в Полоцке и в 1291 князя Витеня в Литве.

XIII век

«Slavons du nord et de l’est» 1844

Родовод Гедымина

Полоцкий земский привилей

Гедимин, принявший правление после Витеня и

объединивший оба княжества, считался третьим сыном Лютувера. Имя Лютувер (Lutuver) многие исследователи выводили от

лютичей-велетов (lutizi-veltae-wilzians). На ранних картах Литва (Lithuania Propria)

На ранних картах Литва (Lithuania Propria)

иногда писалась как LUTUANIA.

Образование ВКЛ

Лютичи-велеты в словаре 1854 г.

Вильцы-лютичи на карте Византийской Империи

LUTUANIA на карте

В правление (1316-1341) в. князя Гедимина к Великому княжеству Литовскому мирно присоединились разрозненные княжества и уделы — Полоцк, Гродно и Берестье,

Витебск, Минск, Туров и Пинск.

Собраны воедино все белорусские земли, кроме Полесья.

Собраны мирно — нет в хрониках упоминания о битвах и осадах. Полоцкая София нетронутой простояла

еще 300 лет (до прихода московского войска) — что несравнимо с походами

Давида Городенского (наместника Гедимина) на Ревель (Таллин) или Мазовию.

* Комментарий редакции

Возможно, Императорское Русское Географическое Общество («Живописная Россия», 1882) было право,

утверждая происхождение Гедыминовичей от Полоцких Рогволодовичей

— из многих версий эта выглядит наиболее логично.

Rus: краткий обзор

Кристиан Раффенспергер | Виттенбергский университет

Исторический обзор

Русское царство было самым большим по территории царством в средневековой Европе. Он простирался от Финского залива на севере, где такие города, как Ладога, а затем Новгород, служили базами для торговли и власти; в Полоцк на Двине, что давало еще один путь из Балтики во внутренние районы Восточной Европы; столица территории находилась в Киеве на Днепре, который находился в центре на днепровском торговом пути с севера на юг, а также на сухопутном торговом пути с востока на запад. Его власть простиралась на юго-запад в новообразованные районы Галиции и Волыни, простираясь по верховьям рек Припять, Висла, Днестр и Буг. В этом регионе были не только естественные залежи соли, но и легкий доступ к множеству других областей, хотя и без естественных границ, он был подвержен завоеваниям, как это видно из его истории. Русь также простиралась на северо-восток, особенно в районы между Волгой и Окой, которые в конечном итоге образовали центр Московии, потенциального государства-правопреемника. Этот район был хорошо известен сбором меха, но особенно перевалкой меха по Волге в мир Средней Азии. Его удаленность от остальной Европы не исключала контакта с Западной и Центральной Европой, но делала его более трудным (и менее распространенным), чем для более близких областей, таких как Киев, Новгород или Галицко-Волынь.

В этом регионе были не только естественные залежи соли, но и легкий доступ к множеству других областей, хотя и без естественных границ, он был подвержен завоеваниям, как это видно из его истории. Русь также простиралась на северо-восток, особенно в районы между Волгой и Окой, которые в конечном итоге образовали центр Московии, потенциального государства-правопреемника. Этот район был хорошо известен сбором меха, но особенно перевалкой меха по Волге в мир Средней Азии. Его удаленность от остальной Европы не исключала контакта с Западной и Центральной Европой, но делала его более трудным (и менее распространенным), чем для более близких областей, таких как Киев, Новгород или Галицко-Волынь.

Политическое единство царства Руси раскололось в течение 12 века, в результате чего в 13 веке оно осталось на несколько царств, часто называемых княжествами. Различные царства были сосредоточены в таких разных местах, как Новгород на севере, Владимиро-Суздаль на северо-востоке, Смоленск на Днепре и Галицко-Волынь на юго-западе. У каждого были свои политики, хроники, церковные авторитеты и так далее.

У каждого были свои политики, хроники, церковные авторитеты и так далее.

Приход монголов в середине 13 века резко изменил всю Русь на всю оставшуюся историю. Монголы захватили, разграбили и впоследствии контролировали большую часть Руси, за исключением только Новгорода на севере, начиная с ок. 1236–41, скорее всего, в связи с капитуляцией города при Александре Невском (р. Новгород 1236–59[с междуцарствием]). Хотя монголы продолжали грабить Польшу и Венгрию на западе, смерть хана Угедея (ум. 1241) привела к установлению грубой границы монгольского контроля на восточном периметре Руси с галицко-волынскими территориями современных левых. -банк Украины, переходивший под монгольское, венгерское, польское, а позднее и литовское управление.

Традиционная история возвышения Руси следует за переносом власти из Киева, центра Русского царства, во Владимиро-Суздальский на северо-востоке в течение 12-го и 13-го веков, а затем в Москву в 14-м веке. Первым известным правителем Москвы был Даниил (ум. 1303), сын Александра Невского. Даниил начал борьбу за региональное господство с соперником Москвы – Тверью. Его выдающимся успехом было сохранение независимости Москвы, приобретение дополнительных территорий и передача их в целости и сохранности своему сыну Юрию (г. Москва 1303–1325). Юрий первый из правителей Москвы убедил монгольского хана Узбека (ум. 1341) в данном случае дать ему ярлык , грамота на правление и сбор налогов, а также то, что именовал его великим князем Владимирским. Богатство, полученное в результате этого, способствовало подъему Москвы и их продолжающемуся конфликту с Тверью, а их накопление богатства достигло апогея с сыном Юрия Иваном (г. Москва 1325–1341 гг.), Прозванным Калитой или денежным мешком. Собранное Иваном Калитой богатство вывело Москву на неизменный путь к победе над региональными соперниками, хотя впереди, конечно, были и ухабы. Путь Московии, тем не менее, был в значительной степени путем присоединения к монгольскому миру, который уводил ее дальше от связей с остальной Европой, что в конечном итоге привело к прибытию британских исследователей в 16 веке в Московию, которые чувствовали, что они «открывают» новое.

1303), сын Александра Невского. Даниил начал борьбу за региональное господство с соперником Москвы – Тверью. Его выдающимся успехом было сохранение независимости Москвы, приобретение дополнительных территорий и передача их в целости и сохранности своему сыну Юрию (г. Москва 1303–1325). Юрий первый из правителей Москвы убедил монгольского хана Узбека (ум. 1341) в данном случае дать ему ярлык , грамота на правление и сбор налогов, а также то, что именовал его великим князем Владимирским. Богатство, полученное в результате этого, способствовало подъему Москвы и их продолжающемуся конфликту с Тверью, а их накопление богатства достигло апогея с сыном Юрия Иваном (г. Москва 1325–1341 гг.), Прозванным Калитой или денежным мешком. Собранное Иваном Калитой богатство вывело Москву на неизменный путь к победе над региональными соперниками, хотя впереди, конечно, были и ухабы. Путь Московии, тем не менее, был в значительной степени путем присоединения к монгольскому миру, который уводил ее дальше от связей с остальной Европой, что в конечном итоге привело к прибытию британских исследователей в 16 веке в Московию, которые чувствовали, что они «открывают» новое. территория.

территория.

Однако это не единственная история о Руси, о которой говорилось до сих пор. Поднепровье, как и территория Галицко-Волынской, начали идти своим путем в период после прихода монголов в середине 13 века, если не раньше. Галиция-Волынь, в частности, представляет собой интересный пример, поскольку она поддерживала активные переговоры с монголами на востоке, венграми на юго-западе, поляками на севере и северо-западе, а также с отдаленными державами, такими как литовцы на севере. Эти взаимодействия привели после исчезновения правящей линии Володимеровичей / Рюриковичей к претендентам на власть как из Венгрии, так и из Польши и, в конечном итоге, к включению этой территории в состав обоих королевств в разное время в 14 веке. Подъем Литвы и объединение Польши и Литвы в конце 14 века и особенно более тесное сотрудничество в 15 веке привели к их экспансии вниз по Днепру и присоединению большей части Днепровской и Галицко-Волынской территории к Польше-Литве во время 15 век. Здесь она останется до конца обсуждаемого периода, хотя Московия будет расширяться все ближе и ближе к Днепру в 16 веке.

Источников, доступных для изучения Руси в этот период, как много, так и мало, как это ни странно. Исходная база во многом зависит от того, какое место вы выбираете для изучения и какие языки хотите изучать. Акцент на Московию и северо-восток Руси обычно ведется на русском и древневосточнославянском языках. Существует несколько летописных свидетельств, которые начинаются с Повести временных лет (повесть временных лет) в качестве основы и продолжаются от ее завершения в начале XI века региональными хрониками. Лаврентьевская — самая известная из них, хотя на северо-востоке есть множество других. К 14-му и 15-му векам наблюдается заметное увеличение ведения записей, и мы видим изобилие копий религиозных текстов, в том числе 9-го века.0003 Комчая книга (Пилотная книга), уставы всех видов (религиозные и светские), а также другие документы. Если выбрать изучение юго-запада, то основные летописи, такие как Галицко-Волынская летопись, написаны на старославянском языке, но можно также обратиться к сведениям об этой части Руси из многочисленных латинских источников из Польши, Венгрии и Литвы. – все они имели дело и даже контролировали эту область в то или иное время. Кроме того, эта область имела усиленное взаимодействие с Византией, поэтому мы чаще видим ее упоминания в византийских и балканских источниках.

– все они имели дело и даже контролировали эту область в то или иное время. Кроме того, эта область имела усиленное взаимодействие с Византией, поэтому мы чаще видим ее упоминания в византийских и балканских источниках.

Ключевые вопросы и дебаты

Один из самых интересных и продолжительных споров об этом регионе в рассматриваемый период заключается в том, как классифицировать или категоризировать Русь по отношению к регионам и другим государствам. В 1970-х годах Дмитрий Оболенский кодифицировал идею Византийского Содружества, в котором Византия (средневековая Римская империя) управляла туманным государством, выходившим за ее обычные политические границы и включавшим области, которые были «православными» и разделяли византийскую культуру. Эта идея практически не подвергалась сомнению до 21 века, когда Энтони Калделлис ( Hellenism in Byzantium: The Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition , 2007), а Кристиан Раффенспергер указал на множество проблем, в том числе на наличие множественных религиозных связей между «православным» и «латинским» мирами, свидетельствующими о идея о том, что в Средневековье люди не мыслили такими категориями; а также тот факт, что нет никаких положительных свидетельств из Византии, демонстрирующих, что византийцы когда-либо думали о таком наднациональном образовании. Такая критика, конечно, не помешала этой идее сохраниться и даже расцвести в науке.

Такая критика, конечно, не помешала этой идее сохраниться и даже расцвести в науке.

Как уже отмечалось, идея Оболенского, сформулированная в новаторской манере, была всего лишь кодификацией давнего взгляда на место Руси (в центре внимания данной статьи) по отношению к остальному средневековому миру. Еще в конце XIX века Н. М. Карамзин и Михаил Грушевский, отражая соответственно традиционную русскую и зарождавшуюся украинскую точки зрения, спорили о месте Руси по отношению к Европе. Карамзинская Русь была лишь передним планом по отношению к Руси, и поэтому после прихода монголов в XIII веке центры власти сместились из Поднепровья на северо-восток и в Волго-Окский регион, конкретно в Москву. Карамзин меньше внимания уделял Крыму и современной Украине, пока эти территории не были завоеваны Московским государством гораздо позже. Вместо этого Грушевский сосредоточился на том, что он называл «Украиной-Русью», и на территории Днепра, а также на территориях, омываемых Бугом, Днестром и другими южными реками. В его сочинениях Русь была частью большого средневекового европейского мира — в некотором смысле буквально, поскольку части Руси были поглощены Польшей, Венгрией, и почти вся историческая Русь в конечном итоге была захвачена Речи Посполитой к 15-му и 16 века.

В его сочинениях Русь была частью большого средневекового европейского мира — в некотором смысле буквально, поскольку части Руси были поглощены Польшей, Венгрией, и почти вся историческая Русь в конечном итоге была захвачена Речи Посполитой к 15-му и 16 века.

Несмотря на эту дискуссию более ста лет назад, очень мало людей в англоязычном мире читали произведение Грушевского, потому что оно было опубликовано только на украинском языке (за исключением первого тома), поэтому такие разговоры о месте Руси продолжались и принимали самые разные проспекты. Одним из наиболее распространенных являются отношения между Русью и монголами, начиная с 13 века. Российские ученые исторически относились к этому периоду, называя его «татарским игом», периодом, когда русский народ страдал от монгольской жестокости (называемой в русской литературе татарами). Они предположили, что мало что узнали от монголов и что между двумя группами почти не было контактов. Американские ученые Чарльз Гальперин и Дональд Островски по-разному оспаривали эту точку зрения в конце 20 века. Гальперин сформулировал мысль о том, что русские источники сознательно предпочли не упоминать о монголах и их возможном влиянии — «идеология молчания». Островский пошел другим путем и, используя множество нерусских источников, продемонстрировал огромные связи и многочисленные присвоения Московией монголов. Хотя два американских ученых не полностью согласны, их работа продвинула науку таким образом, что теперь очень немногие предполагают, что не было никакого влияния или взаимодействия.

Гальперин сформулировал мысль о том, что русские источники сознательно предпочли не упоминать о монголах и их возможном влиянии — «идеология молчания». Островский пошел другим путем и, используя множество нерусских источников, продемонстрировал огромные связи и многочисленные присвоения Московией монголов. Хотя два американских ученых не полностью согласны, их работа продвинула науку таким образом, что теперь очень немногие предполагают, что не было никакого влияния или взаимодействия.

Один из последних вопросов, возникших после окончания холодной войны и распада Советского Союза, — как вписать Русь в Европу. Хотя это вопрос, который Карамзин и Грушевский обсуждали столетие назад, он пересматривается новым поколением ученых в сильно изменившейся среде. Польский ученый Ежи Клочовский ввел термин «Молодая Европа» для описания территорий, которые не входили в состав Римской империи и позже были обращены в христианство. Хотя Русь, обращенная в христианство в 988/989 гг., должен вписываться в Младшую Европу, его часто не учитывают из-за его родства с Византией. Сторонники термина «Центральная Европа» часто четко определяют свою работу, чтобы связать себя с Западом. Недавний пример — Нора Беренд, Пшемыслав Урбанчик и Пшемыслав Вишевский « Центральная Европа в Средневековье » (2013). Эта превосходная работа начинается с обзорной главы, в которой Богемия, Польша и Венгрия определяются как Центральная Европа, а не (явно) Восточная Европа. Это оставляет Русь в нежелательной категории Восточной Европы. То же самое можно сказать и о сторонниках другого географического термина – Центрально-Восточная Европа, который также охватывает Богемию, Польшу и Венгрию, хотя может охватывать и Балканы; но опять же не рус. Наследие 20 века в том, что «Восточная Европа» — это плохо, и никто не хочет с этим ассоциироваться. Русь расплачивается за это наследие, и поэтому ее трудно ассоциировать с другими географическими группами.

Сторонники термина «Центральная Европа» часто четко определяют свою работу, чтобы связать себя с Западом. Недавний пример — Нора Беренд, Пшемыслав Урбанчик и Пшемыслав Вишевский « Центральная Европа в Средневековье » (2013). Эта превосходная работа начинается с обзорной главы, в которой Богемия, Польша и Венгрия определяются как Центральная Европа, а не (явно) Восточная Европа. Это оставляет Русь в нежелательной категории Восточной Европы. То же самое можно сказать и о сторонниках другого географического термина – Центрально-Восточная Европа, который также охватывает Богемию, Польшу и Венгрию, хотя может охватывать и Балканы; но опять же не рус. Наследие 20 века в том, что «Восточная Европа» — это плохо, и никто не хочет с этим ассоциироваться. Русь расплачивается за это наследие, и поэтому ее трудно ассоциировать с другими географическими группами.

Совсем недавно в англоязычной науке возникло движение, пытающееся соединить Русь с большим средневековым миром. Кристиан Раффенспергер начал это для Высокого Средневековья в своей книге «Переосмысление Европы: Киевская Русь в средневековом мире, » и был продолжен и расширен работами Юлии Михайловой и Натальи Заяц. Что касается более поздних периодов, то работ, посвященных инклюзивным взаимодействиям между Русью и остальной частью средневековой Европы, меньше, но есть признаки того, что это меняется. Только за последний год были опубликованы книги Виталия Михайловского, Марты Фонт и Габора Барабаша, посвященные таким взаимодействиям в XIII–XV веках. Есть надежда, что эта тенденция сохранится и Русь сможет полностью интегрироваться в более широкий европейский мир в науке.

Что касается более поздних периодов, то работ, посвященных инклюзивным взаимодействиям между Русью и остальной частью средневековой Европы, меньше, но есть признаки того, что это меняется. Только за последний год были опубликованы книги Виталия Михайловского, Марты Фонт и Габора Барабаша, посвященные таким взаимодействиям в XIII–XV веках. Есть надежда, что эта тенденция сохранится и Русь сможет полностью интегрироваться в более широкий европейский мир в науке.

Современные последствия этого научного спора говорят сами за себя. Если Русь может быть частью средневековой и раннесовременной Европы, то, может быть, по крайней мере Украина и, возможно, Россия могут быть частью современной Европы. Этот аргумент был явно выражен даже в отношении возможной ассоциации Украины с Европейским Союзом. История может использоваться современными государствами, но также и современными историками — и, возможно, мы можем использовать ее для строительства мостов, а не только стен.

Дополнительная литература

Грушевский Михаил. История Украины-Руси. Том. 3, К 1340 году. Перевод Богдана Струминьского, изд. Роберт Романчук с Ульяной Пасичник (и Мартой Горбань-Царинник). Торонто: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2016.

История Украины-Руси. Том. 3, К 1340 году. Перевод Богдана Струминьского, изд. Роберт Романчук с Ульяной Пасичник (и Мартой Горбань-Царинник). Торонто: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2016.

Труд Грушевского, которому уже сто лет, является классическим и во многом беспрецедентным трактовкой Руси. Тома 3, 4, 5 и 6 посвящены обсуждаемому здесь периоду и охватывают религию, историю, политику и отношения Руси с соседями в этот период.

Маеска, Георгий П. Русские путешественники в Константинополь в четырнадцатом и пятнадцатом веках . Вашингтон, округ Колумбия: Научная библиотека и коллекция Думбартон-Оукс, 1984.

Обширное обсуждение взаимоотношений между Русью (Россией в рассуждениях автора) и Византией в этот период, охватывающее большую часть политической и религиозной истории через эти дискуссии путешественников. Основное внимание уделяется отчетам о путешествиях и взаимодействиях из первоисточников, которые были переведены на английский язык.

Мартин, Джанет. Средневековая Русь, 980-1584 . 2-е издание. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Несмотря на то, что это учебник, в нем содержится одно из наиболее полных описаний региона Руси в целом, включая Новгород на севере, Москву (и Владимиро-Суздаль) на северо-востоке и Галицию. -Волынь на юге. Несмотря на то, что он ориентирован на русскую историю, он сохраняет единство рассуждений о Руси для первой части рассматриваемого периода.

Михайловский Виталий. Европейская экспансия и оспариваемые окраины позднесредневекового Подолья, Украина. Leeds: Arc Humanities Press, 2019.

Последнее дополнение к этому списку, эта книга охватывает невероятно разнообразные пересечения одного региона позднесредневековой Руси. Литовцы, поляки, татары, немцы, армяне и многие другие описаны в этой превосходной книге.

Оболенский Дмитрий. Византийское Содружество, Восточная Европа 500-1453 . Лондон: Вайденфельд и Николсон, 19 лет. 71.

71.

Классическое произведение, сформировавшее идею Византийского Содружества. Несмотря на то, что в последние десятилетия многие подвергались сомнению и, например, устарели в истории искусства, он по-прежнему широко цитируется.

Раффенспергер, Кристиан. Переосмысление Европы: Киевская Русь в средневековом мире. Cambridge: Harvard University Press, 2012.

Новый вызов современному взгляду на Восточную Европу, в частности на Русь, как на отдельную от остального средневекового европейского мира. Он охватывает такие разные области, как династический брак, религия и торговля.

Образец цитирования:

Кристиан Раффенспергер, «Русь: краткий обзор», Картографирование Восточной Европы ,

ред. М. А. Росси и А. И. Салливан, по состоянию на 18 ноября 2022 г., https://mappingeasteurope.princeton.edu.

XI век Россия | Rusmania

В течение XI века единство Киевской Руси было ослаблено созданием более мелких территорий и частыми междоусобными войнами между сыновьями, а затем и внуками Владимира Великого. В результате проявились первые признаки развития отдельных русских, белорусских и украинских народов. Положение еще более ухудшилось после того, как из степи на русские земли стал нападать новый враг — половцы. Век закончился попытками разных князей объединиться против угрозы, исходившей от половцев.

В результате проявились первые признаки развития отдельных русских, белорусских и украинских народов. Положение еще более ухудшилось после того, как из степи на русские земли стал нападать новый враг — половцы. Век закончился попытками разных князей объединиться против угрозы, исходившей от половцев.

Дети Владимира Великого

До того, как Владимир стал христианином и женился на Анне, у него было много жен, что позволяло его языческая религия. Таким образом, у него было много детей, около 20. Перед смертью он решил выделить часть своей территории каждому из своих сыновей. Ближе к концу жизни подозревали, что Владимир намеревался оставить Киев, важнейшее княжество, своему любимому сыну Борису, одному из младших сыновей. Опасаясь потерять право на наследование Киева, двое старших сыновей Владимира — Святополк и Ярослав — восстали против отца в 9 г.0009 1014 . Владимир сначала расправился со своим старшим сыном Святополком, князем Туровским (хотя возможно, что на самом деле он был сыном брата Владимира Ярополка) и заключил его в тюрьму в Киеве. Однако в 1015 , как раз когда он собирался идти против своего сына князя Ярославского Ростовского, Владимир заболел и умер.

Однако в 1015 , как раз когда он собирался идти против своего сына князя Ярославского Ростовского, Владимир заболел и умер.

Война между сыновьями Владимира

Когда умер Владимир, Святополк находился в тюрьме в Киеве, и это оказалось для него выгодным, так как он был единственным сыном Владимира, находившимся в городе. Святополк был освобожден и стал великим князем киевским как старший сын Владимира Великого. Затем он решил устранить своих конкурентов, убив своих сводных братьев. Сначала он послал своих людей убить древлянского князя Святослава. Затем он послал их убить князя Бориса Ростовского и князя Глеба Муромского. Борис и Глеб уже слышали об убийстве Святослава, но не бежали, а также отказались воевать с собственным братом. Вместо этого они решили встретить свою смерть как христиане в мире. Несколько десятилетий спустя Борис и Глеб были причислены к лику святых за отказ сражаться с братом; самые первые исконно русские святые. Напротив, за свое предательство Святополк вошел в историю как Святополк Окаянный.

Еще одним сводным братом Святополка был князь Ярослав Новгородский, но в отличие от Бориса и Глеба он был более чем готов вести войско против своего брата. В 1016 , со своим новгородским войском, усиленным варягами, Ярослав добился успеха, и Святополк бежал к своему тестю, королю Польши Болеславу I Храброму. Однако вскоре после этого с помощью Болеслава Святополк смог снова взять Киев в 1018 . И все же Ярослав не сдавался, он вновь организовал войско и в 1019 он в очередной раз победил своего сводного брата и его печенежское войско. Святополк снова бежал в Польшу, но по дороге умер. Ярослав, наконец, не встретил сопротивления, чтобы править как великий князь Киевский.

Правление Ярослава Мудрого

Вскоре после завоевания престола одним из первых действий Ярослава было награждение города Новгорода, без помощи которого он никогда бы не смог победить своего брата. В благодарность он дал городу множество привилегий и дополнительных свобод. Это привело к тому, что Новгород позже превратился в могущественную Новгородскую республику. Ярослав также женился на дочери своего союзника короля Швеции Улофа Скётконунга. Ярослав надеялся, что этот союз поможет ему сохранить свой трон, поскольку у него все еще было больше братьев, и поэтому он боялся, что они восстанут против него. У него был один из его братьев, князь Судислав Псковский, заключенный в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, но другой, князь Мстислав Тмутараканский, оказался более трудным. Мстислав собрал войско и победил Ярослава, которому ничего не оставалось, как отдать Мстиславу половину Руси.

Это привело к тому, что Новгород позже превратился в могущественную Новгородскую республику. Ярослав также женился на дочери своего союзника короля Швеции Улофа Скётконунга. Ярослав надеялся, что этот союз поможет ему сохранить свой трон, поскольку у него все еще было больше братьев, и поэтому он боялся, что они восстанут против него. У него был один из его братьев, князь Судислав Псковский, заключенный в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, но другой, князь Мстислав Тмутараканский, оказался более трудным. Мстислав собрал войско и победил Ярослава, которому ничего не оставалось, как отдать Мстиславу половину Руси.

Тем не менее Ярославу все же удалось укрепить и расширить свои земли. Во-первых, он принял первый в России свод законов, которые помогли ему более эффективно управлять своей землей. Это привело к тому, что Ярослав стал известен как Ярослав Мудрый. Затем он начал кампании против поляков, которые обеспечили себе больше территории, а затем против византийцев, которые обеспечили выгодные торговые права. Он также построил укрепления, которые положили конец угрозе набегов печенегов, которые раньше были очень частыми. После этого он заказал масштабные строительные работы и построил Софийский собор в Киеве.

Он также построил укрепления, которые положили конец угрозе набегов печенегов, которые раньше были очень частыми. После этого он заказал масштабные строительные работы и построил Софийский собор в Киеве.

Ярослав также видел важность дипломатических отношений с зарубежными странами и, чтобы помочь этому процессу, выдал своих дочерей замуж за иностранных лидеров. Его дочь Анастасия вышла замуж за короля Венгрии, его дочь Анна вышла замуж за короля Франции, а его дочь Елизавета вышла замуж за короля Норвегии. Также возможно, что Агата, жена Эдуарда Изгнанника Англии (бывшая при дворе Ярослава), также была дочерью Ярослава Мудрого. Ярослав мирно скончался после почти 40-летнего княжения. Его брат Мстислав умер раньше него, а это означало, что Ярослав вернул себе эту половину Руси.

Создание Триумвирата

Ярослав понял, что его земли будут в безопасности только в том случае, если его сыновья будут работать вместе, а не воевать, как он с братьями. Как и прежде, Ярослав разделил свою территорию между всеми сыновьями, а три главных города — Киев, Чернигов и Переяслав — отдали трем его старшим сыновьям — Изяславу, Святославу и Всеволоду соответственно. Однако Ярослав взял с них обещание, что они никогда не будут воевать и что Святослав и Всеволод будут помогать старшему брату править и всегда ему подчиняться. Был установлен закон о престолонаследии, после смерти великого князя киевского его наследовал князь черниговский и так далее. Следовательно, трон должен был пройти через братьев, прежде чем перейти к следующему поколению. Эта договоренность действительно оказалась успешной сразу после смерти Ярослава, поскольку трое братьев работали вместе, правя Русью как триумвират.

Однако Ярослав взял с них обещание, что они никогда не будут воевать и что Святослав и Всеволод будут помогать старшему брату править и всегда ему подчиняться. Был установлен закон о престолонаследии, после смерти великого князя киевского его наследовал князь черниговский и так далее. Следовательно, трон должен был пройти через братьев, прежде чем перейти к следующему поколению. Эта договоренность действительно оказалась успешной сразу после смерти Ярослава, поскольку трое братьев работали вместе, правя Русью как триумвират.

Всеслав Брячиславич Полоцкий

Первая угроза Триумвирату исходила от их родственника — князя Полоцкого Всеслава Брячиславича, внука князя Полоцкого Изяслава Владимировича — старшего брата Ярослава Мудрого. Полоцкая ветвь Рюриковичей не могла претендовать на киевский престол по закону, так как Изяслав Владимирович никогда не правил в Киеве, так как умер раньше своего отца Владимира Великого. Однако Всеслава такое расположение не устраивало, и он хотел увеличить свою территорию. Сначала он завоевал Новгород, где князем был Изяслав, сын Киева. Братья Триумвирата объединились для освобождения Новгорода и захватили Всеслава в 9 г.0009 1067 , посадив его в Киев.

Сначала он завоевал Новгород, где князем был Изяслав, сын Киева. Братья Триумвирата объединились для освобождения Новгорода и захватили Всеслава в 9 г.0009 1067 , посадив его в Киев.

Триумвират также объединился в Битве на реке Альта в 1068 против половцев, кочевого народа, родственного печенегам, впервые упоминаемым в русских летописях в 1055 . Однако половцы оказались слишком сильны для трех братьев и победили их в бою. Это привело к панике в Киеве, и его жители восстали против своих князей, так как считали, что не смогут защитить их в случае вторжения половцев. Изяслав I Киевлянин бежал в Польшу к королю Болеславу II, на тете которого он был женат. Бунт в Киеве дал Всеславу Полоцкому шанс бежать из тюрьмы и претендовать на киевский престол. Однако в 1069 , узнав, что Изяслав возвращается с польским войском, Всеслав бежал обратно в Полоцк, а Изяслав снова стал великим князем, наказывая всех предавших его.

Крах Триумвирата

В 1073 Изяслав I столкнулся с большими проблемами и на этот раз от собственного брата — Триумвират между братьями Ярославичами распался и Изяслав был вынужден бежать в Польшу будучи преданным родной брат Святослав Черниговский. К несчастью для Изяслава, Святослав все спланировал заранее и присягнул на верность польскому королю. Затем Изяслав отправился за помощью к Генриху IV, императору Священной Римской империи, когда тот отказался. Изяслав отправил просьбу о помощи папе Григорию VII. Папа тоже отказался помочь. Казалось, для Изяслава все было потеряно, пока внезапно не умер Святослав I. Их младший брат Всеволод, правивший в то время Черниговом, стал великим князем киевским, но решил вернуть престол законному князю — своему старшему брату Изяславу. Изяслав I вернулся на Русь и стал великим князем в третий и последний раз.

К несчастью для Изяслава, Святослав все спланировал заранее и присягнул на верность польскому королю. Затем Изяслав отправился за помощью к Генриху IV, императору Священной Римской империи, когда тот отказался. Изяслав отправил просьбу о помощи папе Григорию VII. Папа тоже отказался помочь. Казалось, для Изяслава все было потеряно, пока внезапно не умер Святослав I. Их младший брат Всеволод, правивший в то время Черниговом, стал великим князем киевским, но решил вернуть престол законному князю — своему старшему брату Изяславу. Изяслав I вернулся на Русь и стал великим князем в третий и последний раз.

Битва при Нежатиной Ниве

Несмотря на примирение с братом, престол Изяслава I все еще не был в безопасности. Новая угроза исходила от двух его племянников: Олега Святославича, сына Святослава I, и Бориса Вячеславича Тмутараканского, сына его младшего брата Вячеслава Смоленского. Изяслава I поддержал его брат Всеволод. Также в эту коалицию входили сын Изяслава Ярополк и сын Всеволода Владимир Мономах. Со своими врагами они встретились в битве у Нежатиной Нивы, под Черниговом. Коалиция Изяслава I одержала победу над двумя племянниками: Борис был убит, а Олег бежал в Тмутаракань. Однако Изяслав I тоже пал в бою.

Со своими врагами они встретились в битве у Нежатиной Нивы, под Черниговом. Коалиция Изяслава I одержала победу над двумя племянниками: Борис был убит, а Олег бежал в Тмутаракань. Однако Изяслав I тоже пал в бою.

После смерти Изяслава I его брат Всеволод остался последним членом Триумвирата и снова правил Русью, на этот раз как законный наследник. Всеволод I был женат на дочери византийского императора Константина IX Мономаха, что дало ему еще больше власти. Остаток правления Всеволода был относительно мирным и стабильным. Он был известен как интеллигентный человек, который говорил пять лет. Умер мирно в 1093 . В то время народный сын Всеволода I, известный как Владимир Мономах по имени своего знаменитого деда, императора Византии, был в Киеве и даже был предложен на престол, но вместо него послал за своим более старшим двоюродным братом – Святополком Изяславичем, сыном Изяслава I. Киева.

Половецкое нашествие

Не успел Святополк II занять свой престол в Киеве в 1093 , как он столкнулся с первым испытанием. В г. мае 1093 г. г. войско половцев вторглось на русские земли. Половцы отправили к Святополку II послов с предложением мира, но Святополк решил воевать. Святополк обратился за помощью к своим двоюродным братьям Владимиру Мономаху Черниговскому и Ростиславу Всеволодовичу Переяславскому. Три князя встречаются с половцами в битве на реке Стугна, но потерпели поражение от половцев, а Ростислав погиб в битве. После этого половцы разграбили киевские земли. Позже они захватили город Торческ и сожгли его. Святополку ничего не остается, как принять предложение половцев о мире. В рамках сделки Святополк женился на дочери хана половцев Тугокана.

В г. мае 1093 г. г. войско половцев вторглось на русские земли. Половцы отправили к Святополку II послов с предложением мира, но Святополк решил воевать. Святополк обратился за помощью к своим двоюродным братьям Владимиру Мономаху Черниговскому и Ростиславу Всеволодовичу Переяславскому. Три князя встречаются с половцами в битве на реке Стугна, но потерпели поражение от половцев, а Ростислав погиб в битве. После этого половцы разграбили киевские земли. Позже они захватили город Торческ и сожгли его. Святополку ничего не остается, как принять предложение половцев о мире. В рамках сделки Святополк женился на дочери хана половцев Тугокана.

Олег Гореславич

Следующую задачу Святополку II поставил его двоюродный брат Олег Святославич, который после бегства из битвы при Нежатиной Ниве стал князем Тмутараканским. В 1094 Олег повел войско половцев против Владимира Мономаха. Олег желал Чернигов, который должен был принадлежать ему, так как его отец правил там до отца Владимира. После нескольких дней осады Владимиру ничего не оставалось, как сдать город Олегу и бежать в Переяславль. В 1096 Святополк и Владимир Мономах начали поход против Олега, но потом узнали, что половцы в очередной раз вторглись на Русь. Половцы сожгли окрестности Киева, но были вынуждены отступить, когда подошли войска Святополка и Владимира. В битве были убиты хан Тургоркан, тесть Святополка, и несколько его сыновей. Половцы покинули русские земли, но в том же году снова вернулись и совершили набеги на монастыри под Киевом. За хлопоты Олега Святославича в делах Руси, особенно за ввод половецких войск, его прозвали Олегом Гореславичем — Олегом Скорбящим Сыном.