Содержание

История славного града Переславля-Залесского

Город Переславль-Залесский обладает большой притягательной силой как старинный культурный и архитектурный памятник: он ровесник Москвы (основан в 1152 году), а сейчас один из интереснейших центров Ярославской области. Не только архитектурные шедевры дают основание включить его в «Золотое кольцо» старых русских городов. Многие события русской истории произошли в стенах и на земле этого древнего города.

В. Бердников

Переславль-Залесский. Одно только название этого древнего провинциального городка одновременно и завораживает, и манит. Оно словно приглашает в увлекательную старинную русскую сказку-быль, что живет среди современности. История Залесского края зародилась где-то далеко в глубине веков. Начальные этапы ее – это отход последнего ледника, появление таежных лесов и рек с их разнообразными обитателями, и, как следствие предыдущего, — приход первых людей. Крупнейшая стоянка из множества древнейших поселений в эпоху неолита располагалась на восточном берегу озера у устья реки, названной впоследствии Трубеж. В настоящие дни это место известно как Переславская Рыбная Слобода. Она представляет собою старейшую часть города, любимый художниками уголок на реке, с отражающимися в воде плакучими ивами и старинными деревянными избами по берегам. Другая самостоятельная стоянка древних обитателей края находилась на так называемой Большой Песошнице — на берегу той же речки, приблизительно там, где теперь располагается улица Трубежная. Об этом свидетельствуют находки, в числе которых черепки посуды с орнаментами и в большом количестве кости животных.

В настоящие дни это место известно как Переславская Рыбная Слобода. Она представляет собою старейшую часть города, любимый художниками уголок на реке, с отражающимися в воде плакучими ивами и старинными деревянными избами по берегам. Другая самостоятельная стоянка древних обитателей края находилась на так называемой Большой Песошнице — на берегу той же речки, приблизительно там, где теперь располагается улица Трубежная. Об этом свидетельствуют находки, в числе которых черепки посуды с орнаментами и в большом количестве кости животных.

Издавна привлекателен для людей был и холмистый северо-восточный берег Залесского озера, именуемого в древности Клещино. Согласно археологическим исследованиям, в IVстолетии нашей эры этот берег заселили фино-угорские племена меря. В IХ-Х веках, во время притока населения с юга на северо-восток Руси, в поисках плодородных мест в Залесье пришли славяне с новгородских и приднепровских земель. На северо-восточном прибрежье озера они основали городище, дав ему название Клещин. Свидетельства тех времен сохранились до наших дней, и именно они составляют сегодня один из популярных туристических маршрутов. Это излюбленный гостями города и переславцами северо-восточный берег озера Плещеева, где и располагается Клещинский комплекс. В его составе – остатки древнего славянского городка, курганный могильник, Александрова гора, бывшая прежде языческим капищем, и легендарный Синий камень, коему поклонялись когда-то меря и славяне.

Свидетельства тех времен сохранились до наших дней, и именно они составляют сегодня один из популярных туристических маршрутов. Это излюбленный гостями города и переславцами северо-восточный берег озера Плещеева, где и располагается Клещинский комплекс. В его составе – остатки древнего славянского городка, курганный могильник, Александрова гора, бывшая прежде языческим капищем, и легендарный Синий камень, коему поклонялись когда-то меря и славяне.

Сведения из летописей рассказывают, что в 1152 году один из младших сыновей Владимира Мономаха Юрий Долгорукий перенес город «иже на Клещине озере» на пересечение важных торговых путей близ устья реки и «…заложи град велик и церковь постави Святого Спаса…». Возникший посад, «перенявший славу» окрестных городов, получил название Переяславль Новый. Это горделивое имя, по замечанию историка М.И. Смирнова, звучит как «…боевое и совершенно сродненное любимым княжеским и дружинным именам: Ярослав, Святослав, Изяслав…». Городок, возникший в ХII веке на севере Руси, стал третьим по счету с подобным названием — после Переяславлей Киевского (993 г. ) и Рязанского (1095). И лишь в ХV веке у Переяславля, расположенного от Киева «за Брынскими лесами», окончательно утвердилось более известное нам название города — Переславль-Залесский.

) и Рязанского (1095). И лишь в ХV веке у Переяславля, расположенного от Киева «за Брынскими лесами», окончательно утвердилось более известное нам название города — Переславль-Залесский.

Это красивый старинный город с необычайно интересной, насыщенной событиями историей. Его живописные уголки хранят память о многих известных политических деятелях и важных исторических фактах. Особенно ярким в истории Переславля стал ХIII век, когда город был столицей обширного удельного княжества, а вместе с этим и крупным культурным и политическим центром Северо-Востока Руси. В те годы в городе велось самостоятельное летописание, известное сегодня под названием «Летописец Переславля Суздальского». В то же столетие, а именно в мае 1220 года, здесь появился на свет прославленный русский полководец Александр Ярославович, прозванный впоследствии Невским. В свое время он восстанавливал Переславль после очередного разорения татарами и заложил на Александровой горе монастырь. Святой благоверный князь Александр Невский особо почитается на своей родине, он входит в число семи переславских святых.

Переславль – один из немногих русских городов, где можно увидеть земляную крепость ХII века, некогда окружавшую посад. Памятник крепостного строительства ранней поры существует уже более восьми с половиной столетий и прекрасно сохранился до наших дней. Сегодня древние переславские валы – превосходное место для прогулок, отсюда открывается великолепная панорама старого города.

Проводившиеся исследования местности показали, что внутренняя площадь города в первые века его существования составляла около 500 метров в ширину и 700 – в длину. Земляные стены окружностью более 2,5 км некогда достигали и внушительной высоты – до 16 метров. Переславскую крепость с внешних сторон огибали реки – Трубеж, Мурмаш и искусственный водоем — глубокий ров с врытыми остроконечными кольями по краям. Гребень вала в былые времена венчали деревянные рубленые стены с башнями. Они неоднократно горели во время княжеских междоусобиц или набегов татар, но затем восстанавливались. Однако в XVIII веке деревянные стены были разобраны окончательно «за ветхостью и за ненадобностью».

На Красной площади Переславля в комплексе со старинным насыпным валом располагается небольшой одноглавый каменный храм – Спасо-Преображенский собор, заложенный еще Юрием Долгоруким в 1152 году для нужд княжеского двора и гарнизона крепости. Он является одним из старейших архитектурных памятников Владимиро-Суздальской школы зодчества. Строительство этого храма осуществлялось пять лет и было завершено, по мнению многих историков, сыном основателя города Андреем Боголюбским. Белокаменный Спас, выполненный в византийском стиле, – традиционный для середины ХII века крестовокупольный четырехстолпный храм. Его образ прост, а отделка скупа, лишь барабан купола и карнизы алтарных апсид украшены арочными поясками. Несмотря на весьма неспокойное течение многих столетий, время почти не наложило отпечатка на внешний облик старого переславского храма. Однако теперь в древних стенах Спасо-Преображенского собора нет прежнего благолепного внутреннего наполнения, что некогда впечатляло предков. Многие бесценные предметы древнерусского искусства – церковная утварь, иконы, книги – без следа исчезли во время многочисленных разорений и пожаров. Оказалась утраченной и первоначальная фресковая живопись второй половины ХII века. Чудом уцелел до наших дней украшенный орнаментами серебряный потир ХII столетия, по преданию, подаренный переславскому собору Юрием Долгоруким. Сегодня этот уникальный памятник декоративно-прикладного искусства можно увидеть в Оружейной палате Московского Кремля. До настоящего времени сохранилась и храмовая икона «Преображение» ХIV века, приписываемая мастерской Феофана Грека. Икона с 1920-х годов находится в Москве, являясь одним из известных экспонатов Третьяковской галереи. Мраморная алтарная преграда, установленная в храме, относится к ХIХ столетию. Прежде древний одноглавый собор был не только главным храмом города, но и усыпальницей переславских удельных князей. В нем захоронены сын и внук князя Александра Невского – Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич.

Многие бесценные предметы древнерусского искусства – церковная утварь, иконы, книги – без следа исчезли во время многочисленных разорений и пожаров. Оказалась утраченной и первоначальная фресковая живопись второй половины ХII века. Чудом уцелел до наших дней украшенный орнаментами серебряный потир ХII столетия, по преданию, подаренный переславскому собору Юрием Долгоруким. Сегодня этот уникальный памятник декоративно-прикладного искусства можно увидеть в Оружейной палате Московского Кремля. До настоящего времени сохранилась и храмовая икона «Преображение» ХIV века, приписываемая мастерской Феофана Грека. Икона с 1920-х годов находится в Москве, являясь одним из известных экспонатов Третьяковской галереи. Мраморная алтарная преграда, установленная в храме, относится к ХIХ столетию. Прежде древний одноглавый собор был не только главным храмом города, но и усыпальницей переславских удельных князей. В нем захоронены сын и внук князя Александра Невского – Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич. Как и его отец, Дмитрий Александрович, проявил себя незаурядным полководцем своего времени. А Иван Дмитриевич, не имея прямых наследников, перед смертью в 1302 году завещал Переславль московскому союзнику – своему дяде Даниилу Александровичу. Это обстоятельство сыграло важную роль в дальнейшем формировании Москвы как столицы Руси. В знак добровольного присоединения Переславля появилась традиция – подавать на царский стол при коронации наследника московского престола копченую переславскую сельдь – ряпушку, что издревле водится в Плещееве озере.

Как и его отец, Дмитрий Александрович, проявил себя незаурядным полководцем своего времени. А Иван Дмитриевич, не имея прямых наследников, перед смертью в 1302 году завещал Переславль московскому союзнику – своему дяде Даниилу Александровичу. Это обстоятельство сыграло важную роль в дальнейшем формировании Москвы как столицы Руси. В знак добровольного присоединения Переславля появилась традиция – подавать на царский стол при коронации наследника московского престола копченую переславскую сельдь – ряпушку, что издревле водится в Плещееве озере.

Во времена московского периода Залесский город фактически был второй религиозной столицей русского государства. С Переславлем связаны имена многих известных церковных деятелей и святых, в числе которых Сергий Радонежский, Дмитрий Прилуцкий, митрополиты Пимен, Афанасий, Петр и другие.

С Переславлем тесно переплетена и судьба супруги великого князя Дмитрия Донского Евдокии, спасшейся с младенцем в Залесском городе от преследований хана Тохтамыша. Позднее на ее пожертвования восстановили сожженный татарами Горицкий монастырь и построили на берегу Трубежа новую деревянную церковь Иоанна Богослова.

Позднее на ее пожертвования восстановили сожженный татарами Горицкий монастырь и построили на берегу Трубежа новую деревянную церковь Иоанна Богослова.

Неоднократно на богомолье в Переславле бывали Василий III и Иван Грозный, делая богатые вклады в Никитский, Троицкий Данилов и Горицкий монастыри. При Иване IV Александрова слобода Переславского уезда стала центром опричнины, в которой переславцы Малюта Скуратов, Алексей и Федор Басмановы играли заметную роль.

Сохранившиеся документы явно свидетельствуют, что в ХVI веке в Переславле проживало немало купцов и ремесленников. В числе последних были сапожники, ложечники, гвоздочники. Особое место занимали рыбные ловцы и сокольи помытчики, обслуживавшие княжеский двор и освобожденные от обычных городских пошлин.

Свой яркий след в истории города оставил и энергичный «царь-плотник, царь-работник» Петр I, построив на берегах Плещеева озера в конце ХVII века потешный флот,чем заложилосновы русского кораблестроения. Историческая музей-усадьба с ласковым названием «Ботик Петра Первого», где когда-то располагался деловой двор Петра, сегодня вызывает огромный интерес среди россиян и иностранных гостей, желающих воочию увидеть колыбель российского флота – овальное переславское озеро – и петровский бот «Фортуна», что хранится в музее на горе Гремяч.

Популярной достопримечательностью Переславля сегодня является и крупнейший в России провинциальный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, располагающийся в стенах бывшего Горицкого монастыря. Эта старинная обитель почти полсотни лет, начиная с 1744 года, была центром обширной епархии, включающей Можайск, Дмитров, Волоколамск, Рузу и прочие древнерусские города. Сегодня в Горицах хранятся многие уникальные памятники старины и искусства, в том числе и церковная утварь, живопись, мебель, предметы быта и пр.

Во времена существования переславской епархии в городе проживало более шести тысяч жителей. Но после чумы 1771 года от этого числа осталась

лишь половина горожан. Основой посада являлось купечество, которому по данным 1776 года принадлежала 61 лавка и 6 харчевен, где шла бойкая торговля типичными для того времени товарами: одеждой, сукном, «мелочью для обывателей и крестьянства», а также продуктами питания – «живностью и коренной рыбой», орехами, пряниками, сахаром, мукой, яблоками и виноградными напитками.

Оставаясь крупным духовным центром России со множеством храмов, знаменитый Переславль-Залесский с ХVIII столетия «тихо опочил на лаврах своего прошлого». Сначала он был центром провинции Московской губернии, а с 1778 года являлся уездным городом Владимирской губернии. Однако и тогда Переславль считался одним из первых по торговле и промышленности среди таких же уездных городов центральной России. Во второй половине ХIХ века здесь функционировали шесть полотняных фабрик, каретное и колбасное заведения, тринадцать заводов, в числе которых были меховые, табачные и свечной. Крупнейшей в городе являлась Борисовская бумагопрядильная фабрика, на которой было занято более двух тысяч человек.

Но постепенно экономика Залесского города сошла на убыль, и из некогда развитого посада Переславль превратился в тихий уездный городок. Причиной тому многие склонны считать отсутствие в городе железной дороги. Она прошла всего в 18 верстах от Переславля, в результате чего он на долгие годы оказался лишенным возможностей экономического роста.

Сегодня Переславль-Залесский входит в известный турмаршрут «Золотое кольцо России» и, несмотря на то, что в советские годы было утрачено немало городских храмов, Переславль по-прежнему является одним из центров русского православия.

В настоящее время Переславль – районный центр Ярославской области с населением около 42 тысяч человек. Это уютный, чистый и привлекательный для туристов русский уголок с красивыми пейзажами, древними православными святынями и старинными домами по центральным улицам. Не однажды от здешней природы и богатой истории плодотворно черпали вдохновение люди искусства. Переславскую землю запечатлели в своих работах писатели Н.А. Островский и М.М. Пришвин, художник К.Коровин, Д. Н. Кардовский и многие другие.

Знаменитый Залесский край – заповедная зона. Его озеро Плещеево в наши дни имеет размеры более 6,5 км х 9,5 км и является одним из наиболее крупных озер Верхнего Поволжья, а также центром одноименного Национального парка.

На городских окраинах переславцы пекут вкусный хлеб и изготавливают сыр, производят фотобумагу и разнообразную упаковку. У выпускников местных школ есть возможность, не уезжая из города, продолжить обучение в кинофототехническом колледже, которому присвоено имя «Александра Невского» или Университете г. Переславля с основными направлениями «прикладная математика» и «информатика».

У выпускников местных школ есть возможность, не уезжая из города, продолжить обучение в кинофототехническом колледже, которому присвоено имя «Александра Невского» или Университете г. Переславля с основными направлениями «прикладная математика» и «информатика».

Местные жители, привыкшие к размеренному ритму жизни, в свободное время любят отдыхать на лоне природы, наслаждаясь озерной или речной прохладой, кататься зимой с крутых заснеженных холмов на лыжах и санках.

Очень часто в выходные дни живописный переславский край наполняется отдыхающими из ближних и дальних городов, многие из которых в Залесском городе далеко не впервые. Большинство из приезжих стремятся в первую очередь побывать в православных монастырях в одном или во всех четырех – и посетить местные святые источники.

Гостей Переславля всегда с нетерпением ждут благоустроенные гостиницы, рестораны с оригинальной кухней и многочисленные музеи с разнообразными коллекциями утюгов, чайников, паровозов и крестьянской утвари.

Но особенно переславцы и гости города любят традиционные праздники – Рождество в музее, День города, Широкую масленицу, День молодежи, фестиваль воздухоплавателей и День военно-морского флота. Праздники всегда прекрасно организованные – с неповторимой изюминкой и любовью к родному краю.

Однажды приехав в Залесье, Вы не сможете остаться равнодушным к этому удивительному краю. Маленький древний город Переславль-Залесский обязательно оставит о себе приятные воспоминания, заставляя Вас возвращаться сюда снова и снова.

Переславль-Залесский — История города

Переславль-Залесский — один из древнейших городов Центральной России. Город основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. На протяжении ряда лет Переславль был столицей обширного княжества. Здесь родился, жил и княжил выдающийся государственный деятель и полководец Александр Невский. В начале XIV столетия Переславское княжество вошло в состав Московского. Дальнейшая судьба Переславля тесно связана с судьбой Москвы.

Город разорялся вражескими отрядами, горел, но вновь отстраивался и укреплялся. В Переславле не раз бывали, а временами и жили Великие князья и цари Иван III, Василий III, Иван Грозный. По их указам в городе и его окрестностях возводились крепостные сооружения и храмы. В 1612 году в Переславле останавливалось ополчение под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

В конце XVII века под Переславлем на берегу Плещеева озера юный царь Петр I начинает строительство так называемой «потешной флотилии», положившей начало русскому военному флоту.

В XVIII столетии в городе появляются первые мануфактуры, строятся каменные жилые, хозяйственные и производственные здания. Прошлый век мало изменил Переславль. Расположенный в стороне от дороги, город рос медленно и почти не развивался.

В конце XIX столетия на переславских фабриках прошли первые забастовки — началась революционная борьба рабочих.

Сегодняшний Переславль-Залесский — районный центр Ярославской области, город химиков и текстильщиков. На окраинах города выросли кварталы новых многоэтажных домов, построены школы, детские сады, больницы, ясли.

На окраинах города выросли кварталы новых многоэтажных домов, построены школы, детские сады, больницы, ясли.

Широко известны исторические и архитектурные памятники Переславля-Залесского. Выдающимся военно-оборонительным сооружением Древней Руси являются земляные валы XII века, хорошо сохранившиеся до настоящих дней, их протяженность около двух с половиной километров. В центре города рядом с волами возвышается белокаменный Спасо-Преображенский собор, заложенный одновременно с основанием города в 1152 году. В Переславле сохранился ряд разнообразных и интересных сооружений XVI-XVII веков. Памятники древнего зодчества изучаются и реставрируются.

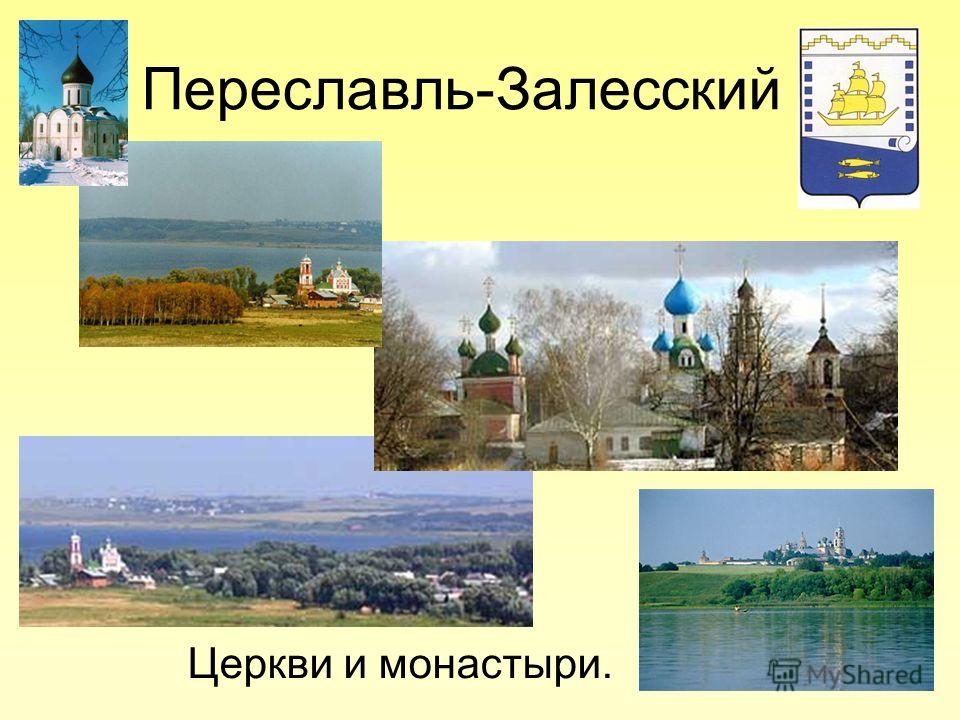

Заметную роль в облике города играют архитектурные ансамбли монастырей — Никитского, Даниловского, Федоровского, Никольского, Горицкого. Четыре монастыря действующие. На территории Горицкого в настоящее время расположен Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей заповедник, где можно увидеть интересные произведения древнерусской живописи XV-XVII веков, портреты, пейзажи, скульптуры, XVIII-XIX веков, творения советских художников. В залах музея посетители знакомятся с историческими документами, образцами продукции предприятий города.

В залах музея посетители знакомятся с историческими документами, образцами продукции предприятий города.

На южном берегу Плещеева озера у села Веськово расположен музей-усадьба «Ботик», где хранятся якоря, мачты, рули с кораблей Петровской флотилии и единственный уцелевший бот «Фортуна». С высоты холма, носившем в прошлом название горы Гремяч, на которой расположен музей-усадьба, открывается вид на озеро, город и окрестные леса, уходящие в голубую дымку.

Музей Александра Невского описание и фото — Россия — Золотое кольцо: Переславль-Залесский

Статьи » Путешествия » Музей Александра Невского описание и фото — Россия — Золотое кольцо: Переславль-Залесский

| 5em black}</style><a href=’https://www.youtube.com/embed/w1zCSLTg6R0?autoplay=1&fs=0&loop=1&modestbranding=1′><img src=’https://img.youtube.com/vi/w1zCSLTg6R0/hqdefault.jpg’ alt=’Alexander Nevsky Museum description and photos — Russia — Golden Ring: Pereslavl-Zalessky’><button aria-label=’Watch’><svg version=’1.1′ viewBox=’0 0 68 48′><path d=’M66.52,7.74c-0.78-2.93-2.49-5.41-5.42-6.19C55.79,.13,34,0,34,0S12.21,.13,6.9,1.55 C3.97,2.33,2.27,4.81,1.48,7.74C0.06,13.05,0,24,0,24s0.06,10.95,1.48,16.26c0.78,2.93,2.49,5.41,5.42,6.19 C12.21,47.87,34,48,34,48s21.79-0.13,27.1-1.55c2.93-0.78,4.64-3.26,5.42-6.19C67.94,34.95,68,24,68,24S67.94,13.05,66.52,7.74z’ fill=’#f00′></path><path d=’M 45,24 27,14 27,34′ fill=’#fff’></path></svg></button></a>» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»Alexander Nevsky Museum description and photos — Russia — Golden Ring: Pereslavl-Zalessky»> Музей Александра Невского описание и фотографии — Россия — Золотое кольцо: Переславль-Залесский. Фото и описаниеМузей Александра Невского был открыт в Переславле-Залесском 6 декабря 2012 года, в день памяти русского святого. Аналогов этому музею нет. Место для музея было выбрано не случайно, ведь Переславль-Залесский – родина великого князя. Здесь имя Александра Невского всегда было в почете. Музей создан как дань памяти великому земляку и одной из ключевых фигур российской истории. Александр Невский родился в 1220 году в семье князя Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии Игоревны Рязанских. Он был внуком Всеволода Большое Гнездо. Первые упоминания об Александре Невском относятся ко времени (1228 г.), когда Ярослав Всеволодович, княживший в Новгороде, переселился в свой родовой удел — Переяславль-Залесский. Он оставил на попечении доверенных бояр в Новгороде двух малолетних сыновей, Александра и Федора. Федор умер в 1233 году, и Александр стал старшим сыном Ярослава. В 1236 году Александра поставили на княжение Новгородское, так как сам Ярослав ушел княжить в Киев, а в 1239 году женился на полоцкой княгине Александре Брячиславне. В начале княжения Александру пришлось заняться укреплением Новгорода, так как с востока ему угрожали набеги монголо-татар. Кроме того, Новгород и его молодой правитель столкнулись с более реальной угрозой со стороны Литвы. В 1237 году, когда разрозненные ливонские войска Тевтонского ордена и меченосцы объединили свои силы против Руси, Александр построил несколько крепостей на реке Шелонь, чтобы укрепить западные границы. Продолжить путешествие по страницам русской истории и узнать о подвигах знаменитого князя можно прямо в музее, созданном в его честь. Музей не просто собрание экспонатов, он рассказывает о великой истории края во времена Александра Невского, которой можно по праву гордиться и беречь, чтобы передать будущим поколениям. В музее можно узнать, как выглядел Переславль-Залесский в 12 веке, как он выглядел и какого роста был великий князь. Макет старого Переславля точно передает дух той эпохи. Многие современные горожане даже не знают, что их дома построены там, где раньше располагались княжеские палаты. Здесь показан мост через Трубеж. Для полноты картины музей уже заказал изготовление фигурок людей для модели. Так как музей очень молодой, в отличие от его экспонатов, многие из них не имеют точной датировки, так как работа с археологическими находками слишком сложна. А многие экспонаты еще ждут своего часа. Художники почти завершили картину, главный герой которой — верный князь Невский, уходящий на битву. В музее также представлено генеалогическое древо принца. В музее представлены следующие экспозиции: «Модель Переславля-Залесского в XII веке», Модель «Три воина»: в центре — русское вино, справа — восточные враги Руси — монголо-татары, слева — Западные враги — тевтонские рыцари, «Иконы А. Невского», «Награды им. Рекомендуем также прочитать описание и фото острова Марчена — Эквадор: Галапагосские острова Тема: Музей Александра Невского описание и фото — Россия — Золотое кольцо: Переславль-Залесский . Автор: Келли Костин |

Переславль-Залесский

Переславль-Залесский

: -.

: Золотое кольцо

: Ростов Великий

Задача I

Прочитайте текст о Переславле-Залесском и ответьте на вопрос

вопросов:

Немногие российские города могут сравниться по красоте и живописному местоположению с

Переславль-Залесский, лежащий в широкой долине, где тихий Трубеж

Река впадает в Плещеево озеро.

Переславль был основан в 1152 году. После распада Владимирского государства он

стал столицей самостоятельного княжества (1212 — 1302) и крупным

политический центр. Это был один из первых городов, присоединившихся к Московскому государству.

в 1302 году.

Переславль был родным городом Александра Невского, великого русского полководца и

политический лидер.

Переславль был также колыбелью русского флота. В 1688 — 1692 годах Петр I

Великий спустил на воду свою «спортивную флотилию» на Плещеевом озере. Три

километрах от города на берегу озера стоит музей

под названием «Ладья Петра I», на которой изображена ладья петровской флотилии.

и различные оснастки.

Особенностью Переславля является его старинная застройка. Один из самых ранних экземпляров

Знаменитый Владимиро-Суздальский архитектурный стиль Спасо-Преображенский.

Собор (1152 — 1157). К югу от него возвышается изящная церковь

Митрополит Петр (1585 г.). Еще одна достопримечательность – ансамбль

Горицкий монастырь, который был основан в 1337 — 1340 гг.

монастырские постройки были построены в 17 и 18 вв.

веков. Есть музей г.

история и изобразительное искусство на территории монастыря, представляя

интересная коллекция икон 15 — 17 веков,

различные исторические реликвии, произведения русского искусства и произведения советских

художники.

По пути в Переславль вы увидите памятник из красного кирпича, украшенный изразцами.

— Крестовая часовня, построенная на месте, где родился сын (Федор)

Русский царь Иван IV.

1. Какой древний город расположен к юго-западу от Ростова Великого?

2. К какому веку относится его основание?

3. Кто был основателем Переславля?

4. Имеет ли город выгодное географическое положение и красивую

место расположения?

5. Играл ли он когда-нибудь важное место в жизни России?

6. Когда город вошел в состав Московского государства?

7. Какие известные русские люди были связаны с этим городом?

8. Почему Переславль называют колыбелью русского флота?

9. Какой музей находится недалеко от города на берегу озера?

Плещеево?

10. Сейчас Переславль — великолепный памятник средневековой русской архитектуры и

живопись, не так ли?

11. Какая коллекция находится в музее истории и искусства?

12.