Содержание

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)

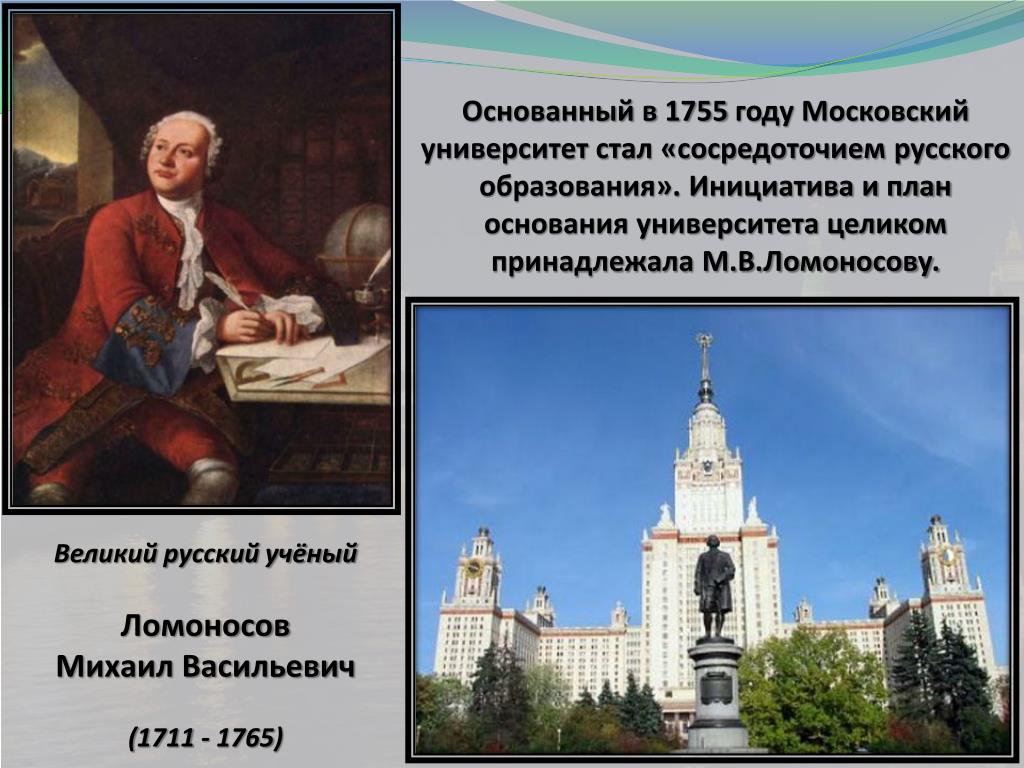

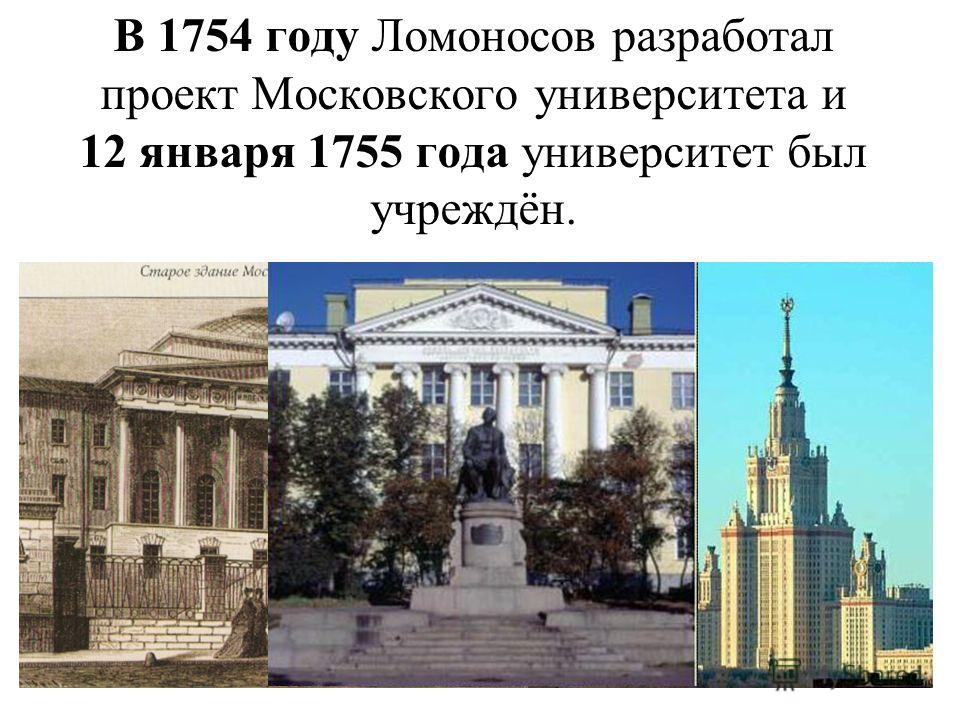

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) — один из ведущих университетов России, центр отечественной науки и культуры. МГУ является крупнейшим вузом России. Он по праву считается старейшим, так как в январе 2005 года отметил свое 250-летие.

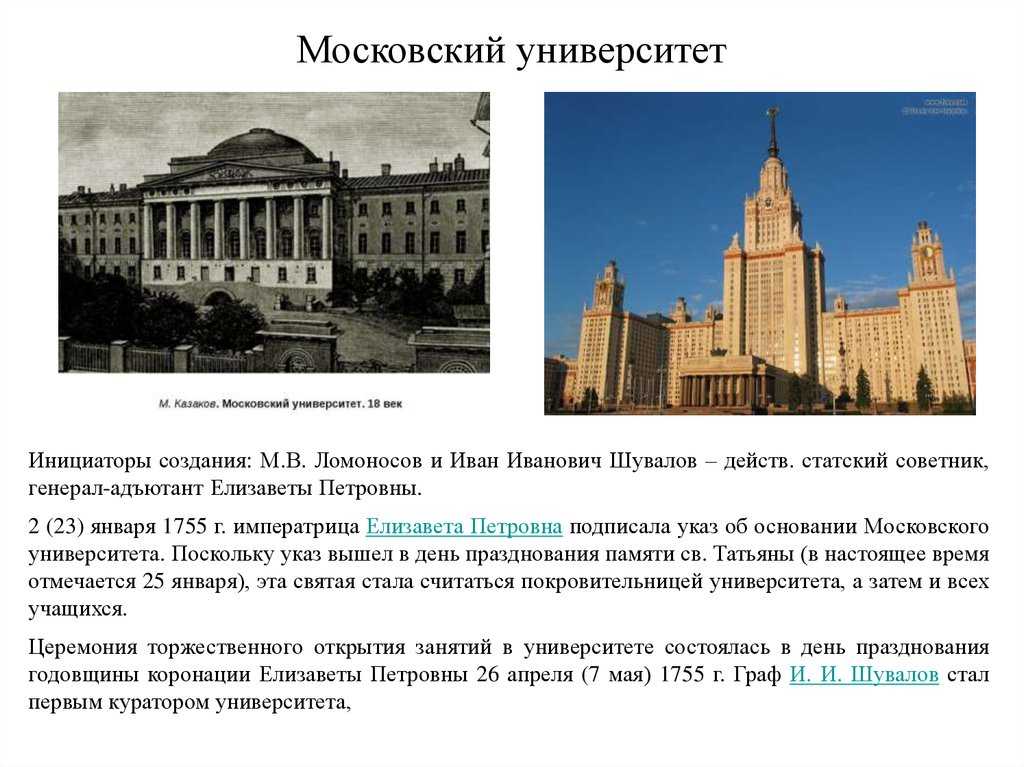

Московский университет был основан благодаря усилиям выдающегося российского ученого-энциклопедиста М. Ломоносова и графа И. И. Шувалова. Императрица Елизавета Петровна 12 (23) января 1755 года (в день святой Татьяны по православному церковному календарю) подписала декрет о создании университета. С тех пор «Татьянин день» традиционно отмечается студентами как праздник Московского университета. Первым директором университета был Алексей Михайлович Аргамаков (1711–1757), а первым куратором — Иван Иванович Шувалов. Чтение лекций в университете началось 26 апреля 1755 года.

Изначально университет был расположен в здании Главной аптеки (бывший Земский приказ) на месте Государственного исторического музея на площади. Во времена правления Екатерины II университет переехал в здание на противоположной стороне Моховой улицы.

Во времена правления Екатерины II университет переехал в здание на противоположной стороне Моховой улицы.

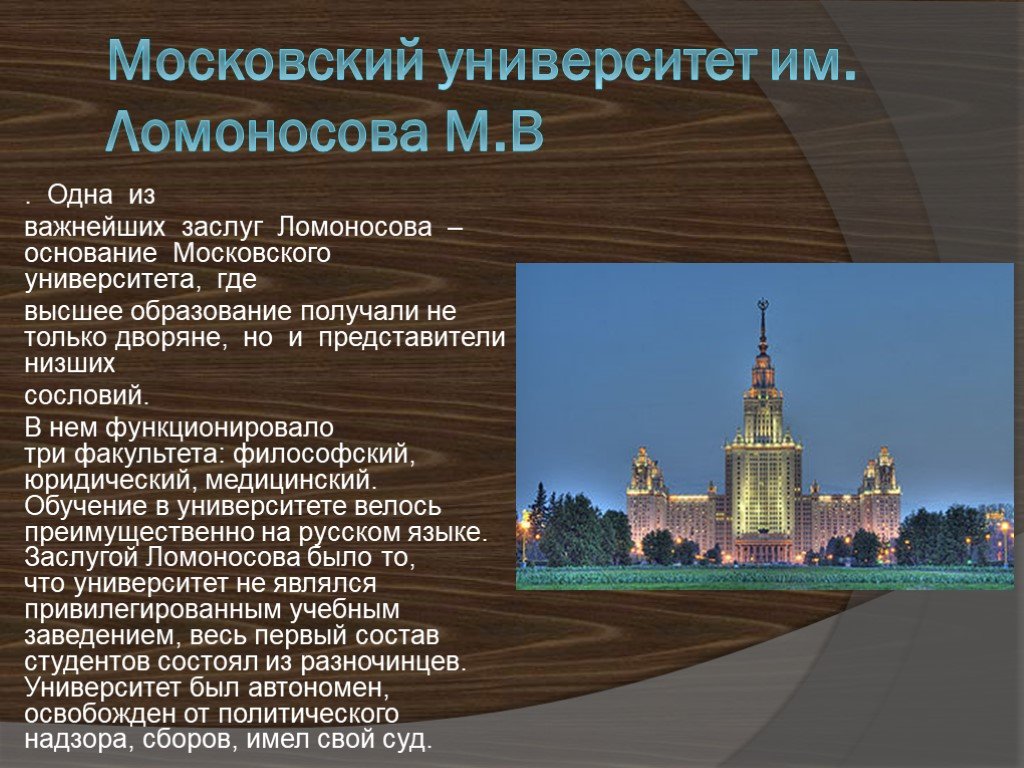

По плану Ломоносова в Московском университете были созданы 3 факультета: философский, юридический и медицинский. Отличительной чертой Московского университета был тот факт, что в нем не было факультета богословия, что в те времена повсеместно встречалось в европейских университетах. Также, лекции здесь читались не только на общепризнанном тогда научном языке — латыни, но и на русском. Студентами университета могли быть выходцы из любых сословий, кроме крепостных крестьян. Поначалу обучение было бесплатным, а позднее от оплаты освобождали неимущих студентов. Благодаря такой политике Московский университет носил демократический характер.

Спустя год после учреждения была открыта университетская библиотека, которая более ста лет была единственной общедоступной библиотекой в Москве. При университете печаталась наиболее популярная газета Российской империи — Московские ведомости.

Московский университет обрел статус государственного учреждения после Октябрьской революции. В университете были сформированы новые кафедры и факультеты. Когда университету исполнилось 185 лет (1940 год), ему было присвоено имя М. Ломоносова.

В 1950-х годах по проекту архитектора Л. Руднева было возведено новое высотное здание Московского университета на Воробьевых (Ленинских) горах, куда в 1953 году туда переехали технические и естественные факультеты университета. А уже в 1950-1970-е годы на Воробьевых горах был построен целый университетский комплекс, где расположились практически все факультеты МГУ, и только четыре из них остались в зданиях на Моховой. В июне 1992 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации Московский университет обрел статус самоуправляемого высшего учебного заведения.

В стенах Московского университета обучалось немало знаменитых личностей: декабристы А. и Н. Муравьевы, С. Трубецкой, П. Каховский, писатели Д. Фонвизин, В. Жуковский, А. Грибоедов, М. Лермонтов, В. Белинский, А. Герцен, Ф. Тютчев, А. Чехов, театральные деятели В. Немирович-Данченко и Е. Вахтангов. Среди выпускников университета есть лауреаты Нобелевской премии, лауреаты премии Филдса, крупные политики, в том числе руководители страны.

Грибоедов, М. Лермонтов, В. Белинский, А. Герцен, Ф. Тютчев, А. Чехов, театральные деятели В. Немирович-Данченко и Е. Вахтангов. Среди выпускников университета есть лауреаты Нобелевской премии, лауреаты премии Филдса, крупные политики, в том числе руководители страны.

В наши дни Московский государственный университет имени Ломоносова — это то крупнейший классический университет в Российской Федерации. В его составе более 600 зданий и сооружений, свыше 40 тысяч студентов и аспирантов, более 10 тысяч школьников, для которых ведутся подготовительные занятия.

При университете действуют: Научная библиотека МГУ, Специализированный учебно-научный центр МГУ — школа-интернат, Студенческий театр МГУ, Научно-исследовательский зоологический музей, Гербарий МГУ, Творческий клуб «Золотые Леса», Альпклуб МГУ имени Р. В. Хохлова, СКИФ МГУ, Научно-учебный музей землеведения, Музей истории МГУ, Архив МГУ, Ботанический сад МГУ, Вестник МГУ — периодические издания разных факультетов МГУ. Также университет имеет множество институтов и филиалов.

До того, как был построен современный комплекс Москва – Сити, корпус главного здания МГУ носил почетное имя самого высокого строения Москвы ( до осени 2003 года), а на момент строительства и до 1990 года, целых 37 лет, до постройки в 1990 году Мессетрума во Франкфурте — самого высокого здания Европы.

Это центр Московского Государственного Университета, одного из самых престижных ВУЗов страны.

В здании расположились факультеты географии, геологии, механико-математики, администрация университета, музей, научная библиотека, в боковых частях корпуса общежитие для студентов и квартиры преподавателей.

При строительстве этого, как и других высоток с изначально планируемым жилым назначением, были сооружены все необходимые для жизни коммуникации и сопутствующие службы – почта, столовые, магазины промышленным и продовольственных товаров, парикмахерская, поликлиника, кинотеатр, огромный спортивный центр с плавательным 25-метровым бассейном.

В теории студент, который жил и учился в главном здании МГУ, мог не покидать его с 1 сентября и до конца учебного года.

Работы по строительству начались в 1948 году, 12 апреля 1949 года прошла торжественная церемония закладки первого камня.

Планы строительства, архитектуры и озеленения территории лично завизированы Сталиным. Строительство ведется под кураторством Берии. На стройку отправлены военно-строительные части работавшие на стратегических объектах атомной промышленности, используется труд нескольких тысяч заключенных.

Изначально, при проектировании на здании вместо шпиля планировалось установить памятник Михаилу Ломоносову, но по личному приказу Сталина был установлен шпиль со звездой, как и на других высотках.

Здание строила буквально вся страна. Задания по поставкам получило каждое министерство. Стройка шла рекордными темпами, когда она уже подходила к концу, часть заключенных, работающих на верхних этажах, там же и расселили, соорудив лагерный пункт на 24 и 25 этажах, что позволяло и максимально приблизить к месту работы заключенных, и сэкономить на охране.

По одной из легенд стройки, один из заключенных летом 1952 года построил, что то вроде дельтаплана и улетел. Есть разные версии чем это закончилось — одна говорит о том, чт о он благополучно улетел на другой берег реки, по второй что его расстреляли в воздухе, по третей, что он был пойман, но по приказу Сталина отпущен…

Есть разные версии чем это закончилось — одна говорит о том, чт о он благополучно улетел на другой берег реки, по второй что его расстреляли в воздухе, по третей, что он был пойман, но по приказу Сталина отпущен…

В целом построенное здание сразу по многим параметрам попало в число рекордсменов и уникалов: на возведение каркаса из стали пошло 40 000 тонн стали, при укладке стен и парапетов использовали 175 000 000 кирпичей, шпиль на башне имеет высоту почти 50 метров, а звезда на нем весит почти 12 тонн, на одной из башен установлены огромные часы,

Множество историй и легенд продолжают, и сейчас пересказываться из уст в уста. И о подземельях, в которых установлены криогенные установки, которые если прекратят работать, то здание сползет и рухнет в Москва-реку, и что при строительстве были использованы панели из яшмы, вывезенные с разрушенного храма Христа-Спасителя, и даже что в работах были использованы материалы с Рейхстага.

Адрес: Москва, Ленинские горы, д.1.

Официальный сайт

Краткий курс истории.

Московский государственный университет

Московский государственный университет

7 мая (н. ст.) 1755 года, во исполнение указа императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Московского университета, состоялось торжественное открытие университета в здании «Аптекарского дома» у Воскресенских ворот Китай-города.

Феномен дружбы

Мы привыкли к тому, что Московский университет носит имя Ломоносова. Но так было не всегда (а только начиная с 7 мая 1940 года). Все дело в истории основания университета, который стал феноменом дружбы Михаила Васильевича и Ивана Ивановича Шувалова, действительного статского советника, генерал-адъютанта императрицы Елизаветы I. Ученый и придворный сановник познакомились на рубеже 1749–1750 годов на почве поэзии и уже в 1754-м взялись за обсуждение серьезнейшего государственного проекта – создание в Москве государственного университета. Сначала Шувалов объявил Ломоносову решение об учреждении. Ломоносов составил план университета. Затем Сенат утвердил «Доношение» и «Проект об учреждении Московского университета», предоставленные Шуваловым. В день памяти святой Татианы Елизавета Петровна подписала данный проект. Первым куратором Московского университета стал Шувалов (1755–1797 годы), именно его чествовали как «основателя», а Ломоносов в этом качестве предстает только с середины XIX века.

Затем Сенат утвердил «Доношение» и «Проект об учреждении Московского университета», предоставленные Шуваловым. В день памяти святой Татианы Елизавета Петровна подписала данный проект. Первым куратором Московского университета стал Шувалов (1755–1797 годы), именно его чествовали как «основателя», а Ломоносов в этом качестве предстает только с середины XIX века.

Два дня рождения

Поскольку императрица Елизавета I подписала указ об учреждении университета в Татьянин день (25 января (н. ст.) 1755 года), то этот день со временем стал традиционным праздником для российских студентов. Открытие Императорского Московского университета проходило 7 мая во время торжества по случаю годовщины коронации Елизаветы. В результате обе даты для студентов являются праздничными. В университете были образованы философский, юридический и медицинский факультеты (со временем количество факультетов увеличилось). Все студенты сначала обучались на философском факультете, затем могли продолжить образование, выбрав специализацию. Состав студентов и профессоров был характерно демократическим, что способствовало широкому распространению в университетской среде передовых общественных и научных идей.

Состав студентов и профессоров был характерно демократическим, что способствовало широкому распространению в университетской среде передовых общественных и научных идей.

МГУ

С 1804 года деятельность Московского университета стала регулироваться университетским уставом, принятым на смену «Высочайше утвержденному проекту об учреждении Московского университета»: университет получил значительную автономию, увеличилось количество направлений подготовки. Во время пожара 1812 года в Москве почти полностью сгорели все университетские здания. Восстанавливали Московский университет всем обществом, и образовательная и научная деятельность университета была возобновлена уже 1 сентября 1813 года. Принятый в 1863 году новый университетский устав отражал новый этап жизни Московского университета, связанного с политикой государственных реформ, отменой крепостного права и вступления Российской империи на путь капитализма. Но автономия университета была ограничена в связи с убийством Александра II в 1881 году и нараставшими революционными брожениями среди интеллигенции. Первые годы советской власти для университета были временем тяжелых реформ, и все же университетская наука показывала значительные результаты, а после Великой Отечественной войны только наращивала обороты. Сейчас МГУ является одним из крупнейших международных центров подготовки студентов и аспирантов.

Первые годы советской власти для университета были временем тяжелых реформ, и все же университетская наука показывала значительные результаты, а после Великой Отечественной войны только наращивала обороты. Сейчас МГУ является одним из крупнейших международных центров подготовки студентов и аспирантов.

10 удивительных фактов о МГУ

Главный корпус МГУ. Фото Дмитрия А. Моттла. Викисклад.

Московский государственный университет — факультет Московского государственного университета, созданный в 1938 году приказом 109 от 23 июля 1938 года. Имеет самый большой в мире коллектив географов, на котором работают 780 научных сотрудников, 1100 студентов и 200 аспирантов. .

В школе несколько отделений. Они включают; география человека, физическая география, гидрометеорологическая, геоэкологическая и геоинформатическая отрасли. В школе также есть ряд лабораторий, которые работают над различными исследованиями. В настоящее время он имеет более 350 лабораторий, ряд научно-исследовательских институтов, несколько обсерваторий, а также несколько дочерних музеев.

Московский государственный университет — крупнейший и старейший вуз России. Основан в 1755 году. Московский государственный университет создали Иван Шувалов и Михаил Ломоносов. Назван в честь Ломоносова. Университет создан по образцу немецких университетов. Вот 10 удивительных фактов о Московском государственном университете.

1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Михаил Ломоносов, памятная доска на рабочем месте во Фрайберге, Фишерштрассе, 41. Фото Unukorno. Викисклад.

Ломоносов был удивительным человеком, который сделал себя сам. Родившийся в деревне под Архангельском (север России), он так стремился к учебе, что взял все, что мог выучить в своей деревне, а затем ушел из дома и переехал сначала в Москву и Санкт-Петербург, а затем в Германию.

Ломоносов стал профессором химии в 34 года. Под его влиянием и по его проекту был основан Московский государственный университет.

2. Университет построили заключенные

Это здание построили заключенные – в сталинские времена это было обычной практикой. Существует печальная легенда, которая может оказаться правдой, что один из заключенных решил бежать, как и Икар, но фанерные крылья не удержали его достаточно крепко, и он погиб.

Существует печальная легенда, которая может оказаться правдой, что один из заключенных решил бежать, как и Икар, но фанерные крылья не удержали его достаточно крепко, и он погиб.

МГУ остается самым высоким учебным корпусом в мире. Он был спроектирован архитектором Львом Рудневым. На каркас главной башни ушло более 40 000 тонн стали и 130 000 кубометров бетона.

Московский университет, вероятно, самое известное из зданий Руднева, за которое он был удостоен Сталинской премии в 1949 году. Горизонт университета вдохновил различные здания в социалистических странах, такие как Дворец культуры и науки в Варшаве, а также логотип 1980-я Московская Олимпиада.

3. Здание — образец сталинской архитектуры

Башня университета — самая большая в Москве. Башню спроектировал архитектор Лев Владимирович Руднев. Он был построен после войны. За его строительство в 1949 году он был удостоен Сталинской премии. Долгое время здание было самым большим небоскребом за пределами Нью-Йорка.

До 1988 года это было самое высокое здание в Европе. Центральная башня имеет высоту 240 метров. В нем 36 этажей. Он окружен четырьмя огромными крыльями общежитий для студентов и преподавателей. Говорят, что в нем 33 километра коридоров и 5000 комнат.

4. В школе много удобств

Логотип юридического факультета МГУ. Фото МГУ. Викисклад.

Московский государственный университет — современное здание. В школе очень много необходимого оборудования. Это включает; концертный зал, театр, музей, различные административные службы, библиотека, бассейн, полицейский участок, почта, прачечная, парикмахерская, столовая, банковские конторы, магазины, столовые, бомбоубежище.

5. Звезда на крыше здания очень большая

Звезда на вершине башни достаточно велика, чтобы иметь маленькую комнату и смотровую площадку; он весит 12 тонн. Фасады здания украшают гигантские часы, барометры и термометры, статуи, резные снопы пшеницы и советские гербы. Школа стоит перед террасой со статуями учеников и девочек, оптимистично и уверенно смотрящих в будущее.

6. Школа расширилась после русской революции

Московский Государственный Университет. Это HDR-изображение, созданное из трех разных необработанных файлов с помощью Photomatix. Фото Эльдара Вагапова. Викисклад.

Университет претерпел заметное расширение после революции в России и сохранил свою выдающуюся роль в математике, физике, химии, механике, астрономии и других дисциплинах в советский период. В настоящее время он имеет более 350 лабораторий, ряд научно-исследовательских институтов, несколько обсерваторий, а также несколько дочерних музеев.

7. МГУ имеет одну из крупнейших библиотек в России

Библиотека университета в Москве. Фото Ханно Бека. Викисклад.

Это A.M. Горьковская научная библиотека. Это одна из старейших и крупнейших библиотек России. Библиотека может похвастаться богатым разнообразием своих фондов и не уступает по важности и качеству всемирно известным коллекциям университетских библиотек.

Библиотека предлагает свои услуги преподавателям и студентам российских и зарубежных университетов, а также индивидуальным исследователям. Читальные залы также обслуживают студентов и преподавателей.

Читальные залы также обслуживают студентов и преподавателей.

8. В школе есть несколько выдающихся выпускников

Среди наиболее известных студентов МГУ были писатели Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Иван Тургенев, радикальные интеллектуалы Александр Герцен и В.Г. Белинский и советский лидер Михаил Горбачев.

Другие известные предметы; Михаил Горбачев, Антон Чехов, Василий Кандинский, Лев Выготский, Катерина Тихонова, Сауле Омарова и Анна Чапман.

9. Московский государственный университет предлагает множество программ

Московский государственный университет присуждает степени в более чем пятидесяти различных областях обучения, большинство из которых относятся к гуманитарным и естественным наукам. В большинстве этих областей студентам разрешается перейти от бакалавриата к аспирантуре, а иногда и к аспирантуре. В дополнение к докторам наук, университет также предлагает специализированные медицинские и юридические степени.

10. Школа отмечает День российского студента

«Празднование Дня студента на катке на Красной площади». Московские студенты и студенты отмечают свой праздник – День студента на катке на Красной площади. Фото из архива РИА Новости. Викисклад.

Московские студенты и студенты отмечают свой праздник – День студента на катке на Красной площади. Фото из архива РИА Новости. Викисклад.

День российского студента (также известный как Татьянин день) — российский религиозный праздник, отмечаемый 25 января по григорианскому календарю. Он назван в честь святой Татианы, христианской мученицы, жившей во втором веке в Риме во время правления императора Александра Севера.

В 1755 году, в день именин матери Ивана Шувалова Татьяны Родионовны, его любовница императрица Елизавета Петровна поддержала его прошение об учреждении университета в Москве. Позже в университетском городке была построена церковь святой Татианы, а Русская православная церковь объявила святую Татиану покровительницей студентов.

Как царствование Екатерины Великой повлияло на историю Российской империи?

История Императорской России славится периодами разрушительных преобразований, от нашествий монголов в 13 веке до свержения династии Романовых в 19 веке. 17. В 17 веке возникло системное крепостное право, а в 18 веке началась эпоха огромной имперской экспансии и модернизации, сейсмических изменений, которые принесли с собой хронические структурные, экономические и социальные проблемы. При рассмотрении вопроса о том, было ли царствование Екатерины Великой с 1762 по 1797 год поворотным моментом в истории России, может быть полезно обойти споры о преемственности между имперской российской и советской историей и сосредоточиться на промежуточном наследии екатерининского периода.

17. В 17 веке возникло системное крепостное право, а в 18 веке началась эпоха огромной имперской экспансии и модернизации, сейсмических изменений, которые принесли с собой хронические структурные, экономические и социальные проблемы. При рассмотрении вопроса о том, было ли царствование Екатерины Великой с 1762 по 1797 год поворотным моментом в истории России, может быть полезно обойти споры о преемственности между имперской российской и советской историей и сосредоточиться на промежуточном наследии екатерининского периода.

Культурная интеграция с Европой

Муж Екатерины и императорский предшественник Петр III за время своего недолгого правления провел несколько прогрессивных реформ, но современные историки сомневаются в их долговечности. Екатерина стремилась опровергнуть в печати и на деле распространенное в то время представление о России как о варварской «другой». Все царствование Екатерины было в некотором роде посвящено культурной и экономической интеграции России в Европу. Ее знаменитая помолвка с философом , особенно Вольтер и Дидро, сделали ее Главной просветительницей России. Она чувствовала, что Россия может догнать европейскую цивилизацию, и определяла свою миссию практически как раскрытие ее экономических и человеческих ресурсов. Ее просвещенный сеньориализм дал толчок русской интеллектуальной жизни благодаря более управленческому отношению к экономике, относительной свободе печати, слабости церковного надзора и либеральной политике в отношении мигрантов. Огромный рост печатной культуры, создание общественных пространств, таких как театр или академия, в которых могли собираться ученые общества (не путать, однако, с открытыми политическими дебатами), и развитие науки также ознаменовали большие изменения в русской культуре. и подумал.

Ее знаменитая помолвка с философом , особенно Вольтер и Дидро, сделали ее Главной просветительницей России. Она чувствовала, что Россия может догнать европейскую цивилизацию, и определяла свою миссию практически как раскрытие ее экономических и человеческих ресурсов. Ее просвещенный сеньориализм дал толчок русской интеллектуальной жизни благодаря более управленческому отношению к экономике, относительной свободе печати, слабости церковного надзора и либеральной политике в отношении мигрантов. Огромный рост печатной культуры, создание общественных пространств, таких как театр или академия, в которых могли собираться ученые общества (не путать, однако, с открытыми политическими дебатами), и развитие науки также ознаменовали большие изменения в русской культуре. и подумал.

Н. Дмитриев-Оренбургский. Эрмитажный театр при Екатерине II.

Российская эпоха Просвещения

Экспериментальной науке отводилось почетное место, физически и символически, в сердце нового правительственного комплекса Петра III, в Академии наук. Это момент, к которому историк Доминик Ливен FBA относит начало наступления России на Османскую империю из-за открытости России для европейских технологий. Екатерининское видение прогресса разделяло приверженность более широкого Просвещения принципам разума, а также «терпимости» и «обузданию религиозного фанатизма». Вольное экономическое общество, основанное в 1765 году Екатериной, стало старейшим в стране добровольным объединением, занимавшимся сбором данных и публикацией своих Труды по изучению природных и продуктивных ресурсов России до 1917 г. университетам право спонсировать научные общества для распространения знаний и культуры. Были основаны новые ученые общества: Общество истории и древностей русских, Физико-медицинское общество, Общество естествоиспытателей, Общество друзей русской словесности.

Это момент, к которому историк Доминик Ливен FBA относит начало наступления России на Османскую империю из-за открытости России для европейских технологий. Екатерининское видение прогресса разделяло приверженность более широкого Просвещения принципам разума, а также «терпимости» и «обузданию религиозного фанатизма». Вольное экономическое общество, основанное в 1765 году Екатериной, стало старейшим в стране добровольным объединением, занимавшимся сбором данных и публикацией своих Труды по изучению природных и продуктивных ресурсов России до 1917 г. университетам право спонсировать научные общества для распространения знаний и культуры. Были основаны новые ученые общества: Общество истории и древностей русских, Физико-медицинское общество, Общество естествоиспытателей, Общество друзей русской словесности.

Правовая реформа была в центре ее проекта. Воцарение Екатерины произошло в тот момент русской истории, когда было полезно претендовать на наследство Петра I (Великого). Взойдя на престол в результате дворцового переворота, царица Екатерина, изначально немецкая принцесса, принявшая православие после замужества с Петром III, искала легитимации у Петра. Нет более известного символа этой преемственности, чем статуя Петра Великого, «Медный всадник», которую она заказала у Этьена Фальконе.

Взойдя на престол в результате дворцового переворота, царица Екатерина, изначально немецкая принцесса, принявшая православие после замужества с Петром III, искала легитимации у Петра. Нет более известного символа этой преемственности, чем статуя Петра Великого, «Медный всадник», которую она заказала у Этьена Фальконе.

Памятник Петру Великому Медный всадник работы Фальконе, Сенатская площадь, Санкт-Петербург, Россия. Изображение предоставлено: Эндрю Шива / Википедия / CC BY-SA 4.0.

Но Екатерина чувствовала, что Петр «сам не знал, какие законы нужны царству». Абсолютные монархи восемнадцатого века обязательно проводили реформы сверху вниз. И хотя было важно, чтобы ее инициативы пользовались поддержкой могущественных элит, ее изменения были разработаны для воздействия на более широкие слои населения. «Минерва Севера» была неутомимым законодателем. Ее 1767 г. Законодательная комиссия обратилась ко всем призывам русского народа к составлению нового свода законов. Инструкция ( Наказ ), быстро переведенная на немецкий, французский и английский языки, стала главным достижением ее правления, вызвав восхищение из-за рубежа своим вступительным заявлением о том, что «Россия является европейским государством».

Инструкция ( Наказ ), быстро переведенная на немецкий, французский и английский языки, стала главным достижением ее правления, вызвав восхищение из-за рубежа своим вступительным заявлением о том, что «Россия является европейским государством».

Аллегория императрицы Екатерины II с текстом Наказ

Наказ рассматривался как дополнительная «публичная коронация», призванная заявить о ее просветительском стремлении основывать свою административную систему на законах, определяемых разумом. Его обширное исследование и рационализация законов, регулирующих российскую экономику, прав и привилегий дворян по отношению к короне и земле, и благосостояния крестьянства, было знаковым.

Екатерининские реформы

Это была лишь первая из серии комиссий и законодательных актов, приведших к Статуту о провинциях 1775 г. и двум хартиям 1783 и 1785 гг.

Портрет Екатерины Великой в образе Минервы (1783 г. ) Дмитрий Левицкий. Русский музей, Санкт-Петербург.

) Дмитрий Левицкий. Русский музей, Санкт-Петербург.

Статут о провинциях 1775 г. предлагал давние улучшения местного самоуправления, включая основание школ, приютов и больниц. Эти инициативы и реформы судебной власти закрепили вмешательство государства в отношения крестьян и помещиков. Они также укрепили экономическую систему с ее неэффективностью и эксплуатацией человека, по крайней мере, до освобождения крепостных в 1861 году.С созданием системы земства екатерининские реформы стимулировали лучшее управление сословиями, установили новые правила муниципального обслуживания и поощряли более гуманное отношение к крестьянам как к самоуправляющимся в своей общине. Две хартии 1785 г. переопределили положение дворянства, господствовавшего класса в русском обществе до русской революции. Связанные с самодержавием историческими интересами дворяне-землевладельцы, наконец, получили право частной собственности и освободились от своей служебной роли в гражданской бюрократии. Екатерина выступила с инициативой экономической либерализации, стимулируя рост за счет демонтажа регулирования производства, поддерживая низкие цены на зерно для привлечения экспортных рынков. Она хотела побудить землевладельцев принять экономически рациональный взгляд на труд и налогообложение крепостных (в случае низких государственных налогов поощрялась большая эксплуатация крестьянства). Освобождая дворян от государственной службы, ее меры привели к вербовке и расширению профессиональной бюрократии, еще одной долгосрочной тенденции, которая отодвинула политическую власть от провинциальных дворян в течение 19 века.век. Многие из знаменитых героев реалистической прозы Тургенева и Толстого XIX века занимали государственные должности, чтобы пополнить свой доход, когда золотой век, начавшийся екатерининскими реформами, подходил к концу.

Екатерина выступила с инициативой экономической либерализации, стимулируя рост за счет демонтажа регулирования производства, поддерживая низкие цены на зерно для привлечения экспортных рынков. Она хотела побудить землевладельцев принять экономически рациональный взгляд на труд и налогообложение крепостных (в случае низких государственных налогов поощрялась большая эксплуатация крестьянства). Освобождая дворян от государственной службы, ее меры привели к вербовке и расширению профессиональной бюрократии, еще одной долгосрочной тенденции, которая отодвинула политическую власть от провинциальных дворян в течение 19 века.век. Многие из знаменитых героев реалистической прозы Тургенева и Толстого XIX века занимали государственные должности, чтобы пополнить свой доход, когда золотой век, начавшийся екатерининскими реформами, подходил к концу.

Территориальная экспансия

Екатерининская реорганизация внутреннего пространства России была дополнена территориальной экспансией и разделом Польши с Австрией и Пруссией. Коммерческому росту России способствовали черноморские порты. Например, англо-русский торговый договор снизил пошлины на экспорт сырья. Ближе к концу своего правления Екатерина видела в России силу стабильности, противопоставленную Французской революции как силе анархии. Она оставалась стойким защитником абсолютизма против всех форм народного правления, потому что, как она утверждала, он принес экономические, культурные и социальные достижения, которые она считала цивилизационным достижением правления. Она считала, что революция довела Францию до варварства, которое свело на нет достижения Века Разума. Россия, утверждала она в своих письмах, останется оплотом терпимости, разума и достижений в области социального обеспечения, которые, по ее мнению, она взращивала как прагматичный Просвещенный правитель. Она рассматривала стабильность как sine qua non хорошего царствования и результат доброго царствования.

Коммерческому росту России способствовали черноморские порты. Например, англо-русский торговый договор снизил пошлины на экспорт сырья. Ближе к концу своего правления Екатерина видела в России силу стабильности, противопоставленную Французской революции как силе анархии. Она оставалась стойким защитником абсолютизма против всех форм народного правления, потому что, как она утверждала, он принес экономические, культурные и социальные достижения, которые она считала цивилизационным достижением правления. Она считала, что революция довела Францию до варварства, которое свело на нет достижения Века Разума. Россия, утверждала она в своих письмах, останется оплотом терпимости, разума и достижений в области социального обеспечения, которые, по ее мнению, она взращивала как прагматичный Просвещенный правитель. Она рассматривала стабильность как sine qua non хорошего царствования и результат доброго царствования.

Часы, отсчитывающие время ее правления, пришли к выводу, что «конец века продемонстрировал, что восхваляемый 18-й век ни на йоту не более ценен, чем предшествующие ему века». Пришло время России как защитнику всего, чего добилась старая система. За границей ее геополитическое влияние было огромным. Ее колониальный проект в Крыму, а также кампании против османов изменили границы Российской империи вплоть до ее распада в 19 г.17. В качестве полководца Екатерина увеличила государственные расходы на финансирование своей турецкой войны, и Александр I последовал прецеденту иностранных заимствований. К концу своего правления она перекроила карту Европы на севере, уменьшив Швецию, на юге, победив Османскую империю, и в Центральной Европе, вступив в сговор с Австрией и Пруссией в разделе Польши. Непосредственные последствия ее правления были видны в военной и дипломатической политике Александра I, ее внука, в сдерживании заразы Французской революции.

Пришло время России как защитнику всего, чего добилась старая система. За границей ее геополитическое влияние было огромным. Ее колониальный проект в Крыму, а также кампании против османов изменили границы Российской империи вплоть до ее распада в 19 г.17. В качестве полководца Екатерина увеличила государственные расходы на финансирование своей турецкой войны, и Александр I последовал прецеденту иностранных заимствований. К концу своего правления она перекроила карту Европы на севере, уменьшив Швецию, на юге, победив Османскую империю, и в Центральной Европе, вступив в сговор с Австрией и Пруссией в разделе Польши. Непосредственные последствия ее правления были видны в военной и дипломатической политике Александра I, ее внука, в сдерживании заразы Французской революции.

Последствия царствования Екатерины

Наставила ли Екатерина Россию на новый путь? Вопросы о ее истинных намерениях возникали в последнее десятилетие. Государственный служащий и писатель Александр Радищев произвел состояние царства в своем Путешествии из Петербурга в Москву . В то время как Екатерина прочитала произведение 1790 года как «якобинскую» атаку, Радищев был дитя ее царствования и выступал за дальнейшие реформы, а не за революцию. Историография девятнадцатого века и большая часть советской историографии были в лучшем случае двойственными, в худшем — критическими. Обвинения в лицемерии были характерной чертой ее репутации в XIX веке.век. Ее ранняя репутация была заложницей сексизма, присущего биографической одержимости частной жизнью правителей — как и Марию-Антуанетту, над ней ядовито высмеивали континентальные и британские карикатуристы. Надлежащую оценку ее царствования дать было трудно, поскольку собрание сочинений Екатерины, изданное Российской академией наук в 1901-1907 гг., было крайне неполным, в нем не было большей части ее переписки и Инструкции . Историк Саймон Диксон заметил, что реакция на столетие двух хартий в 1885 году вызвала раскол между гражданскими националистами, которые считали ее наследие конституционалистским, и защитниками привилегий дворянства и ценностей империи.

В то время как Екатерина прочитала произведение 1790 года как «якобинскую» атаку, Радищев был дитя ее царствования и выступал за дальнейшие реформы, а не за революцию. Историография девятнадцатого века и большая часть советской историографии были в лучшем случае двойственными, в худшем — критическими. Обвинения в лицемерии были характерной чертой ее репутации в XIX веке.век. Ее ранняя репутация была заложницей сексизма, присущего биографической одержимости частной жизнью правителей — как и Марию-Антуанетту, над ней ядовито высмеивали континентальные и британские карикатуристы. Надлежащую оценку ее царствования дать было трудно, поскольку собрание сочинений Екатерины, изданное Российской академией наук в 1901-1907 гг., было крайне неполным, в нем не было большей части ее переписки и Инструкции . Историк Саймон Диксон заметил, что реакция на столетие двух хартий в 1885 году вызвала раскол между гражданскими националистами, которые считали ее наследие конституционалистским, и защитниками привилегий дворянства и ценностей империи.

Влиятельный историк XIX века Василий Ключевский пришел к выводу, что ее правление укоренило худшие аспекты крепостничества и коррупции, а децентрализация административных и судебных структур только усугубила беспомощность дворянства. В то время как Екатерина иногда использовала слово «республиканец» для определения своего мировоззрения, ее консерватизм перед лицом американской независимости и Французской революции обнажил разрыв между ее политической риторикой и ограничениями, с которыми даже абсолютный правитель сталкивался в управлении огромной страной, крестьянским населением и эгоистичная элита. Пушкин рассматривал Законодательную комиссию как уловку для обмана общественного мнения (хотя точка зрения Пушкина предвзята из-за его веры в роль аристократии как сдерживающего фактора монарха), и выдвигались обвинения в том, что ее истинная цель состояла в том, чтобы создать благоприятный образ себя при подавлении недовольства дома. Эти обвинения, некоторые из которых теперь пересмотрены, ошибочно придают политический блеск ее культурному проекту и недооценивают ее постоянную приверженность просвещенному абсолютизму. Как читатель Монтескье, она пришла к выводу, что единственная политическая система, которая могла бы управлять огромной азиатской территорией России, малочисленным населением, недостаточно обеспеченной ресурсами инфраструктурой и небольшой правящей фракцией, требовала как централизации, так и административной передачи полномочий. Эти и другие инициативы, такие как правила городского проектирования, стали непреходящим наследием внутри страны. Ее «обжорство» как коллекционера привело к приобретениям, преобразившим Эрмитаж.

Как читатель Монтескье, она пришла к выводу, что единственная политическая система, которая могла бы управлять огромной азиатской территорией России, малочисленным населением, недостаточно обеспеченной ресурсами инфраструктурой и небольшой правящей фракцией, требовала как централизации, так и административной передачи полномочий. Эти и другие инициативы, такие как правила городского проектирования, стали непреходящим наследием внутри страны. Ее «обжорство» как коллекционера привело к приобретениям, преобразившим Эрмитаж.

Екатерина часто оказывается зажатой между мифом о Петре как Зевсоподобном преобразователе и Александре II, царе-реформаторе, освободившем крепостных. Ее «просвещенные» образовательные реформы, городское планирование, обширная полиция, изменения в системе сословий и создание имперской пропаганды составляли постоянный вклад. Однако к 1830-м годам идея о том, что у России есть свой особый путь, Зондервег, сочетающий в себе народные обычаи и самодержавие, превзошла привлекательность европеизации в мультикультурной империи, которую она в значительной степени создала.