Содержание

история, соборы и храмы, схема, фото

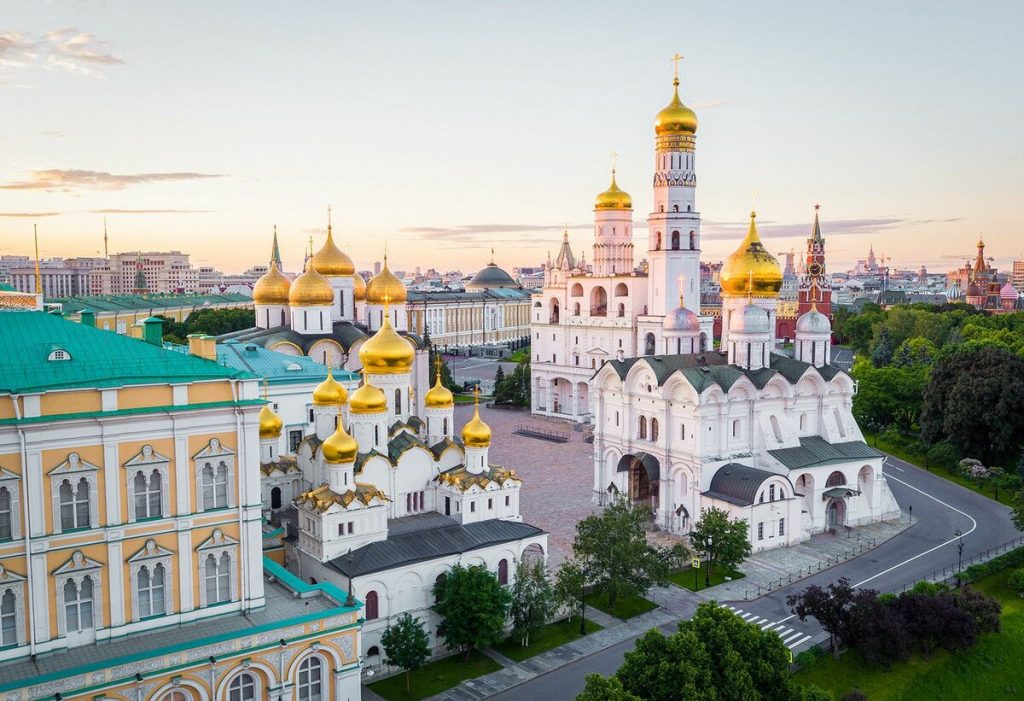

Начиная с XIV века зодчие возводили на территории Московского Кремля белокаменные соборы. Так на вершине Боровицкого холма возник единый архитектурный ансамбль Соборной площади. Здесь сосредоточены древние здания Кремля.

Соборная площадь — великий исторический и архитектурный памятник. Он является центром притяжения тысяч туристов со всего света.

Содержание

История

Вид Успенского собора и Соборной площади, 1744 г., И.А. Соколов. по рисунку Э. Гриммеля.

История Соборной площади Кремля началась в XIII веке с деревянных построек. За высоким дубовым тыном с воротами на месте нынешних Боровицких стоял град древлян. А к началу XVI века он превратился в неприступную каменную крепость. Для стен вокруг Москвы и храмов использовали известняк, коего в изобилии было в окрестностях. За его белизну столицу и прозвали белокаменной.

По указу Ивана III для создания достойной царя резиденции были приглашены итальянские градостроители. В возведении храмового комплекса также участвовали московские, псковские и владимирские мастера.

В возведении храмового комплекса также участвовали московские, псковские и владимирские мастера.

За весь период существования схема Соборной площади не изменилась. Новые церкви возводились зодчими на месте старых.

Соборная площадь Московского Кремля, 1672 – 1673, Миниатюра из «Книги об избрании на царство Михаила Федоровича»

Сама же мостовая площади в XVIII и XIX столетиях была покрыта каменными плитами из песчаника. В 30-х годах XX века она была заасфальтирована и прежнее каменное покрытие появилось только во время реконструкции 1955 года.

Интересный факт: мало кто знает, но когда-то именно эта древняя площадь называлась – Красная, за свою красоту.

Сегодня весь исторический ансамбль входит в Государственный историко-культурный музей — заповедник «Московский Кремль». Посетителям доступны экспозиции и выставки. А специалистами по музейному делу разработаны обзорные и тематические экскурсии.

Храмы и исторические здания Соборной площади

Каждое здание на территории площади достойно отдельного упоминания.

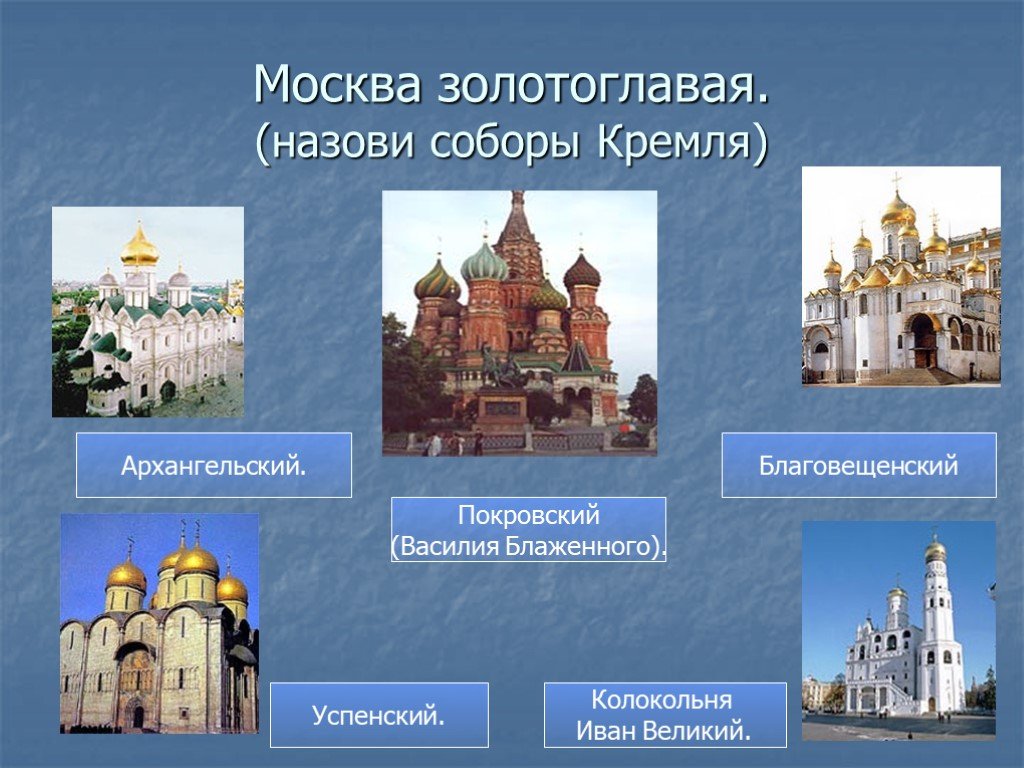

Успенский собор

Успенский собор — главная церковь Московского Кремля. Он был первым каменным московским зданием и вначале одноглавым. После пожара в 1337 году на его месте начали возводить более величественный храм. Для его постройки Иван Калита пригласил архитектора Фьорованти. Успенским собором итальянец навсегда прославил свое имя в России.

Здесь находится знаменитый Мономахов трон Ивана Грозного – молельное место царя во время богослужений.

В Успенском соборе столетиями венчались на царство русские цари – от Рюриковичей до Романовых. Последним в нем был коронован император Николай II.

В соборе избирался очередной глава русской православной церкви. Здесь также расположена усыпальница московских патриархов и митрополитов.

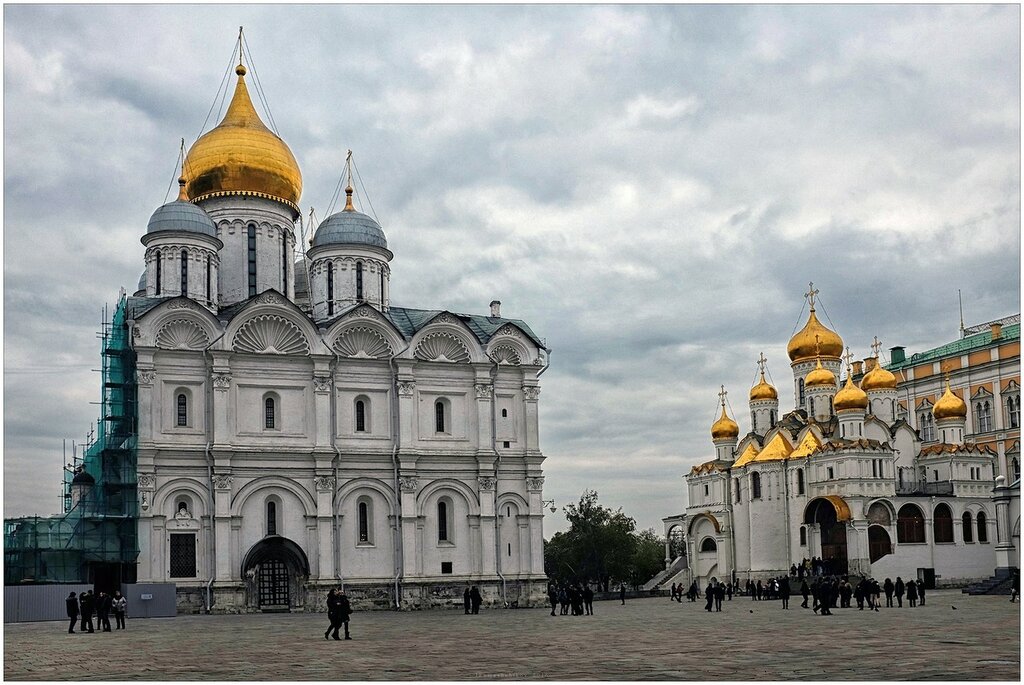

Архангельский собор

Полное название храма – собор святого Архистратига Михаила. Был возведен в 1508 году на месте одноименной деревянной церкви по проекту еще одного итальянского автора — архитектора Алевиза Нового. Перед походами на войну правители приходили сюда с молитвой о духовной силе на подвиг. Именно здесь хранятся мощи Дмитрия Донского.

Перед походами на войну правители приходили сюда с молитвой о духовной силе на подвиг. Именно здесь хранятся мощи Дмитрия Донского.

Собор является также мемориальным памятником. В усыпальнице покоятся 46 великих и удельных русских князей и царей, от Ивана Калиты до Петра II. Особая миссия – у мощей царевича Дмитрия. Считается, что пока они в Архангельском соборе, Русь находится под надёжной защитой.

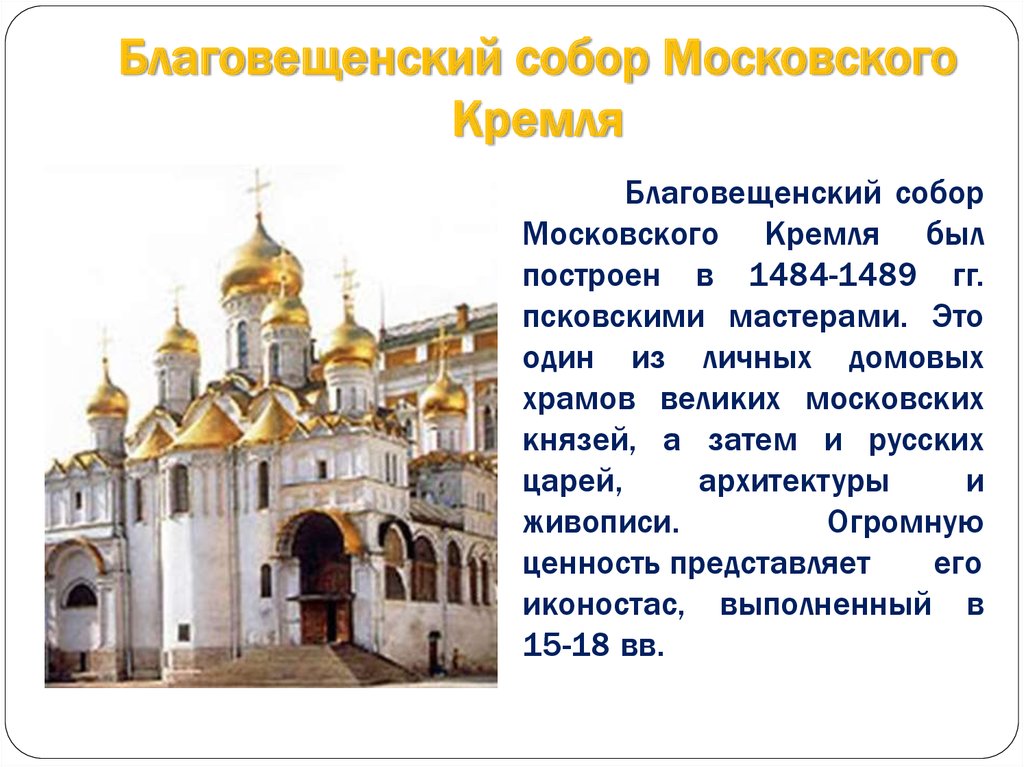

Благовещенский собор

Построен в 1489 году псковской артелью под началом Кривцова и Мышкина. Являлся домовой церковью русских государей, а потому часто назывался «на сенях». В силу назначения храма его настоятель был духовником царской семьи.

В Благовещенском соборе московские князья принимали крещение и исповедовались. В этом месте сохранялась государственная казна. Здесь же сберегались ценные рукописи и грамоты.

История более раннего, не сохранившегося храма, связана с именами иконописцев Феофана Грека, Прохора с Городца и Андрея Рублева. Они писали для него иконы. До сих пор в нынешнем соборе хранится одна из икон – «Благовещение». Большинство экспертов приписывают ее кисти Андрея Рублева.

До сих пор в нынешнем соборе хранится одна из икон – «Благовещение». Большинство экспертов приписывают ее кисти Андрея Рублева.

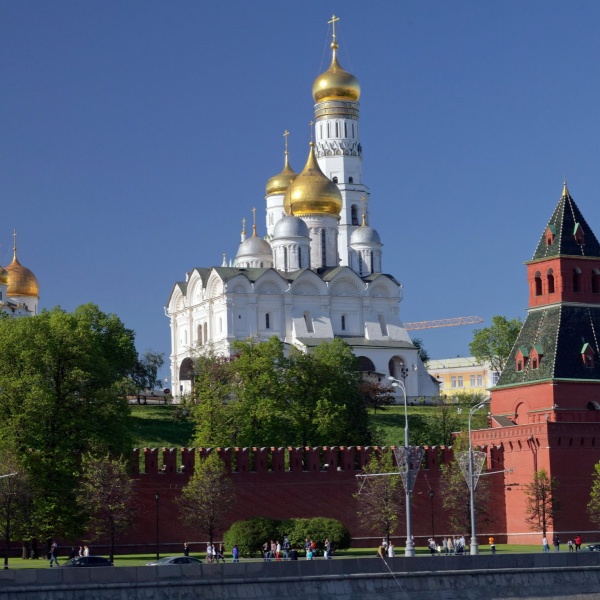

Колокольня Ивана Великого

Колокольня — доминанта всего комплекса Соборной площади. Возведена итальянским мастером Боном Фрязиным, а через сто лет по указанию Бориса Годунова надстроена до 81 метра. Веками колокольня была самым высоким сооружением на всей Руси.

Интересный факт: на Руси итальянцев прозвали фрязами. А позже в Московии появился и город Фрязино.

Звонница Ивана Великого несла также функции сторожевой, сигнальной и пожарной башен. В новейшей истории России божественная литургия со звоном колоколов прошла в честь празднования 1030-летия Крещения Руси. Она состоялась под открытым небом на Соборной площади Кремля.

Грановитая палата

Здание имеет светское назначение. Построено в 1491 году итальянцами Марко Руффо и Пьетро Солари. Грановитой дворец называется из-за отделки восточного фасада белым камнем в технике граненый «бриллиантовый» руст. Помимо фасада достопримечателен пышный интерьер с воссозданным в реставрацию 2012 года паркетом. Он выполнен из десятка сортов дерева по образцам, которые специалисты нашли на картинах и фотографиях.

Помимо фасада достопримечателен пышный интерьер с воссозданным в реставрацию 2012 года паркетом. Он выполнен из десятка сортов дерева по образцам, которые специалисты нашли на картинах и фотографиях.

Интерьер Грановитой палаты

В парадном тронном зале принимали послов, объявляли наследников престола и проводили торжественные обеды. В настоящее время это представительский зал при резиденции Президента Российской Федерации.

Красное крыльцо дома служило для больших царских выходов. В 1930 году оно было разобрано и восстановлено только в 1994 году.

Патриарший дворец с церковью Двенадцати апостолов

Комплекс Патриаршего дворца называют еще – Патриарший двор. Он включал Патриаршие и приказные палаты, домовую церковь, личные покои патриарха и кельи монахов. Двор построен в 1655 году по велению патриарха Никона московскими зодчими Антипом Константиновым и Баженом Огурцовым.

Именно здесь патриархи русской православной церкви принимали царя и послов иностранных держав. Именно здесь заседали церковные соборы. Крестовая палата в Патриаршем дворце имела такое же назначение, как Грановитая – в царском.

Именно здесь заседали церковные соборы. Крестовая палата в Патриаршем дворце имела такое же назначение, как Грановитая – в царском.

От комплекса Патриаршего двора нынче сохранились церковь Двенадцати апостолов, корпус жилых палат с церковью ап. Филиппа и Мироваренная палата. В храме Двенадцати апостолов размещается выставка древнерусских икон.

Церковь Ризоположения

Церковь Ризоположения – еще один памятник отечественной культуры. Была церковью русских митрополитов, а затем патриархов. Возведена в период правления Ивана III псковскими мастерами Кривцовым и Мышкиным в 1485 году на месте прежней, погубленной пожаром. В отличие от предыдущих строений сооружена из кирпича.

Зодчими во время сооружения храма сохранена русская архитектура. Строительством этого здания они приостановили повсеместное воспроизведение канонов древней Византии и сохранили самобытные русские традиции. Особенно это можно заметить по шлемовидным куполам, которые по форме напоминают древнерусский шелом.

В северной галерее этой церкви работает выставка резной деревянной скульптуры XV-XIX веков. Скульптуры выполнены псковскими, ростовскими, московскими и новгородскими мастерами.

Что еще посмотреть

На территории Кремля есть два свидетельства русского литейного искусства с уникальными техническими данными.

Царь–колокол

Один из них — Царь колокол рядом с колокольней Ивана Великого. Его отлили по приказу императрицы Анны Иоанновны в 1730 году. Работали над созданием колокола мастера отец и сын Моторины. Исполин весит 202 тонны, и этот вес до сих пор не превзойден. Держава с позолоченным крестом увенчала его уже после установки на постаменте. Она предназначена подчеркивать царское название.

Интересный факт: В начале Великой Отечественной войны благодаря гигантским размерам смогли временно разместить в нем узел связи Кремлевского полка.

Царь-пушка

Считается шедевром русских оружейников Пушечного двора. Автор этого именного артиллерийского орудия мастер Андрей Чохов. Царь-пушка стала памятником литейному искусству всех русских оружейников XVI века.

О том, стреляла ли она хоть однажды, достоверных исторических свидетельств нет. Чугунные ядра у ее подножия имеют декоративное назначение.

Интересный факт: занесена в книгу рекордов Гиннесса как орудие с самым большим калибром.

Несколько раз меняла местоположение, пока не была установлена на Ивановской площади. Теперь Царь-пушка образует с Царь-колоколом единый ансамбль.

Новогодняя елка

Новогодняя ель на Соборной площади Кремля является главной в стране. Из-за высоты в 25 метров иногда ее называют Царь-елка. Ели проходят настоящий конкурс. Возраст дерева должен быть не менее ста лет, высота – 30-35 метров, диаметр у места сруба – 70 сантиметров. У победительницы-елки должна быть очень густая хвоя.

Занимается выбором ели и ее доставкой Управление делами Президента Российской Федерации. А едет она в Москву в сопровождении кортежа охраны. Новогодняя елка на Соборной площади имеет статус всероссийской.

А едет она в Москву в сопровождении кортежа охраны. Новогодняя елка на Соборной площади имеет статус всероссийской.

Военные мероприятия

Военные мероприятия на Соборной площади проходят в особых случаях. Самые знаковые из них - смотры Президентского полка и торжественные выпуски учащихся военных ВУЗов: суворовцев, военных музыкантов и воспитанниц Пансиона Минобороны Российской Федерации.

Присутствуют на таких церемониях только по пригласительным билетам.

Церемониальный развод караулов

Данный церемониал — одно из самых торжественных и впечатляющих зрелищ. Развод конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади проходит по субботам и начинается с боя курантов. Мундиры по образцу императорской гвардии начала XXвека, синхронные перестроения и выступление почетного кавалерийского эскорта — все это воссоздано с учетом вековых воинских традиций.

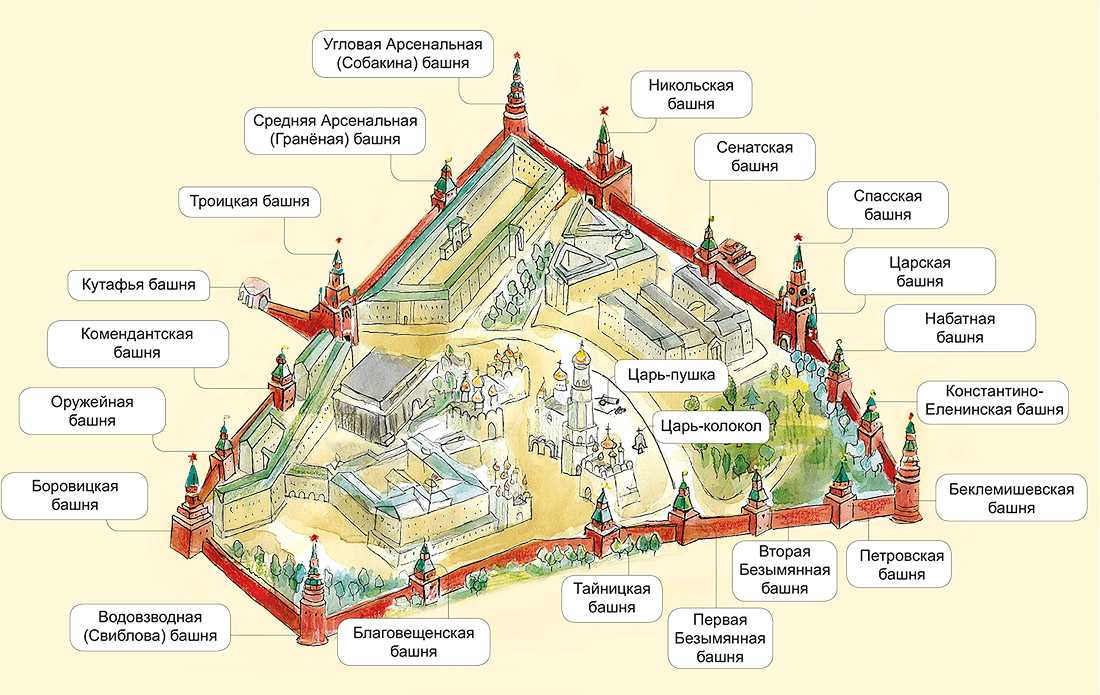

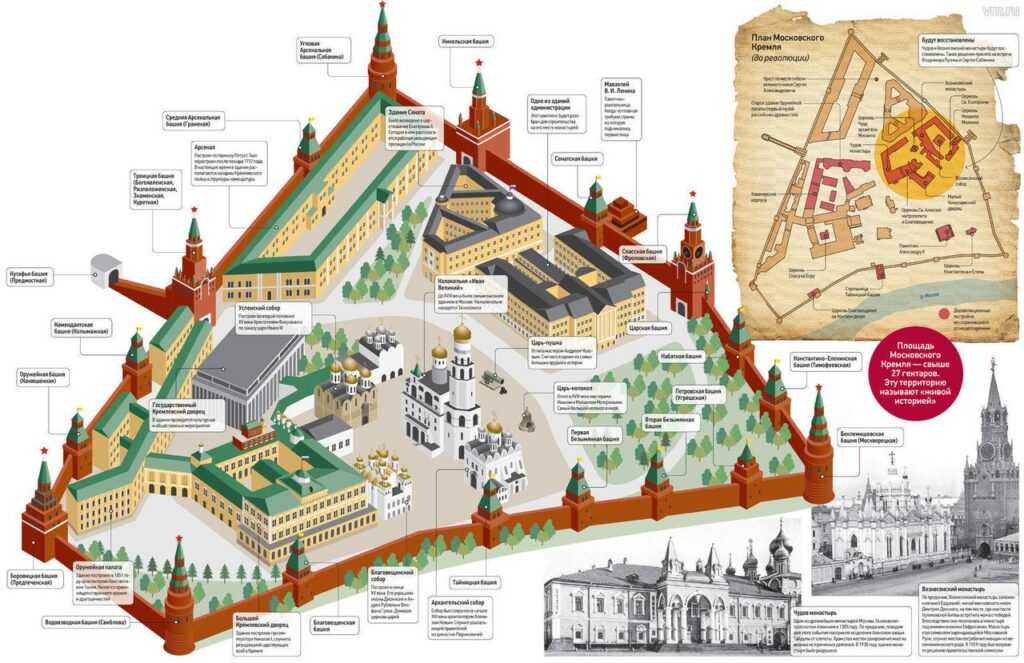

Схема Соборной площади

Для того чтобы лучше ориентироваться на местности и не заблудится изучите план-схему:

МоскваСоборная площадь

формирование образа и его воздействие на древнерусскую архитектуру первой трети XVI в.

Предыдущая статья

Сборник Чудова монастыря XVI в. (собрание Егорова РГБ ф.98 № 1844)

Следующая статья

Средневековое небо и его обитатели

Ершов П.Г.

Искусствовед, ведущий специалист Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП)

Конец XV — первая треть XVI века известен как период становления единого Российского государства. За время княжения Ивана III и Василия III территория Руси увеличилась в шесть раз, что превратило её в одно из сильнейших государств Восточной Европы.

На этом этапе впервые за несколько столетий искусство Древней Руси вступает в активный контакт с западноевропейским, а, точнее, ренессансным искусством. За несколько десятилетий (1470-е –

1530-е) итальянские мастера, приглашенные Иваном III и Василием III, перестраивают Московский Кремль, возводят соборы и церкви в Москве и в других городах Руси.

Одной из самых ярких идеей, на наш взгляд, воплотившейся в архитектуре конца XV – первой трети XVI века, стала идея единого внутреннего пространства. Она была связана с попытками итальянских мастеров продемонстрировать (не всегда явно) тенденции, развивавшиеся в архитектурной среде ренессансной Италии. Цельность церковного интерьера была одним из важнейших элементов концепции идеального (а именно центрического) храма, о создании которого мечтали многие итальянские архитекторы той эпохи. Мысль о центрической церкви как наиболее адекватном воплощении идеи Бога привела к созданию в Тоскане и Ломбардии множества оригинальных построек, различных по своему планировочному решению (восьмигранных, квадратных, в виде четырехлистника, греческого креста). Кульминацией этого процесса стал Темпьетто, возведенный по проекту архитектора Донато Браманте в Риме в начале XVI века.

Темпьетто, Рим. Архитектор Донато Браманте.

Архитектор Аристотель Фьораванти, строивший в 1475–1479 годах новый Успенский собор в Московском Кремле, несомненно, был прекрасно осведомлен о тех идеях и концепциях, что уже получили к тому моменту широкое распространение у него на родине.

Успенский собор в Московском Кремле, 1475-1479, архитектор Аристотель Фьораванти. Вид с юга. Интерьер.

Сам зодчий, происходивший из Болоньи [2, с. 32] и прославившийся, в основном, как умелый инженер, смог, с одной стороны, придать облику храма узнаваемые черты традиционного для Руси культового здания (пять световых глав, закомары), с другой воплотить в нем доселе не известные местным зодчим приемы. В первую очередь, это касается устройства крестовых сводов собора, находящихся в одном уровне. Собственно, получившуюся постройку нельзя отнести к крестово-купольной, скорее она принадлежит типу зальных церквей [4, с. 26]. Последние были распространены в эпоху поздней готики и характерны для Германии и, отчасти, Италии. Исследователи называют церкви Сан-Фортунато в Тоди (окончена к середине XIV века), Сан-Доменико (достроена к 1459 году) и собор Сан-Лоренцо (окончен к концу XV века) в Перудже [4, с. 27-28].

Церковь Сан-Фортунато в Тоди, Италия. Интерьер.

Собор Сан-Лоренцо в Перудже, Италия. Интерьер.

Интерьер.

Особенно интересен в это отношениисобор города Пьенца, построенный Росселино по заказу папы Пия II. Этот город можно считать уникальным примером ансамбля городского центра периода Кватроченто, спроектированного и реализованного по единому плану. Сам собор, строившийся в 1459–1462 годах [4, с. 27], достаточно необычен, так как сочетает в себе традиционно готические черты (хор со стрельчатыми окнами) и ренессансные мотивы (оформление фасада). При этом протяженность храма невелика, он скорее широк, что может говорить о стремлении его автора приблизить форму здания к квадрату, то есть сделать его центрическим.

Собор в Пьенце, Италия. Архитектор Бернардо Росселино. Фасад и интерьер.

Это придало интерьеру оттенок светскости: перед нами просторная зала с двумя рядами колонн и, что важно, полуциркульных арок между ними. Неслучайна еще одна деталь – папа Пий II указал архитектору на некие образцы среди немецких зальных церквей [4, с. 29].

29].

Здесь следует назвать церковные постройки южной Германии, как, например,Фрауенкирхе в Нюрнберге. Этот позднеготический храм (середины XIV века) имеет структуру внутреннего пространства очень близкую московскому Успенскому собору: четыре круглых столба

Церковь Девы Марии (Фрауэнкирхе) в Нюренберге, Германия. План.

делят помещение церкви на девять одинаковых ячеек, перекрытых крестовыми сводами в одном уровне (вспомним, что в соборе Фьораванти восточная пара столбов и световых барабанов оказалась отрезана высокой алтарной преградой). Отметим и одинаковую ширину всех трех нефов кирхи, в то время как в итальянских зальных церквях центральный неф всегда оказывается шире боковых [4, с. 29].

Церковь Девы Марии (Фрауэнкирхе) в Нюренберге, Германия. Интерьер.

Таким образом, Успенский собор оказывается близок по своему пространственному решению зальным храмам северной и центральной Италии, а также южной Германии. Не исключено, что Фьораванти знал о подобном типе храма – ансамбль в Пьенце возводился еще до отъезда мастера на Русь, кроме того, его путь в Москву проходил через немецкие земли [1, с. 79; 6, с. 29-30], где итальянец также мог видеть подобные постройки. Что же касается светового пятиглавия, то отметим, что этот элемент был одним из немногих, который Фьораванти позаимствовал у указанного ему образца – Успенского собора во Владимире [4, с. 42].

79; 6, с. 29-30], где итальянец также мог видеть подобные постройки. Что же касается светового пятиглавия, то отметим, что этот элемент был одним из немногих, который Фьораванти позаимствовал у указанного ему образца – Успенского собора во Владимире [4, с. 42].

Успенский собор во Владимире.

На своей родине итальянский мастер мог видеть один такой храм, отдаленно напоминающий древнерусские домонгольские – Сан–Марко в Венеции [2, с. 101] (и близкую ему базиликуСвятого (Сан-Антонио) в Падуе). Тем не менее, источник подобного завершения московского собора можно определить довольно точно – этовладимирский Успенский собор. Сложности [2, с. 101], с которыми столкнулся болонский архитектор при совмещении пятиглавия, присущего крестово-купольным постройкам, с системой зальной церкви, свидетельствуют о незнании им подобного приема, способствовавшего, впрочем, гораздо лучшему освещению интерьера и созданию единого пространства. Фьораванти при этом удалось нивелировать разницу в размерах центрального барабана и боковых [2, с. 102], что устранило ту самую пресловутую иерархичность, восходящую к византийской архитектуре. Так или иначе, зодчему из Болоньи удалось удачно совместить характерные для зальной церкви приемы, со световыми главами, не свойственными западноевропейской традиции.

102], что устранило ту самую пресловутую иерархичность, восходящую к византийской архитектуре. Так или иначе, зодчему из Болоньи удалось удачно совместить характерные для зальной церкви приемы, со световыми главами, не свойственными западноевропейской традиции.

Получившийся внутренний объем Успенского собора поражал еще современников «величеством, и высотою, и светлостью, и звоностию и пространством» [5, с. 201], сравнивавших новый московский храм только с главнойвладимирской церковью. Действительно, несмотря на отделенную высоким иконостасом восточную часть, основное пространство остается цельным и единым, несмотря даже на асимметрию в расстановке глав. Круглые столбы только акцентируют внимание зрителя на четком и выверенном расчете строителя, сумевшего достичь успеха в разрешении сложной задачи создания главного храмового пространства для нового государства. Важно отметить, что новый тип интерьера обладал совершенно иным характером, нежели церкви домонгольского и раннемосковского периодов. Идее иерархии, явленной в интерьере крестово-купольного византийского храма, была противопоставлена не менее торжественная, но более «демократичная» идея ясного, объединяющего молящихся пространства.

Идее иерархии, явленной в интерьере крестово-купольного византийского храма, была противопоставлена не менее торжественная, но более «демократичная» идея ясного, объединяющего молящихся пространства.

Однако Успенский собор, ставший первым памятником, возведенным итальянским архитектором в Москве, оказался достаточно сложным образчиком для последующего воспроизведения. В первую очередь, это касается интерьера храма, несущего отпечаток соединения нескольких строительных традиций. Свидетельством оригинальности внутренней структуры, реализованной Фьораванти, некоторые исследователи [3, с. 124] считают отсутствие попыток на протяжении практически четверти века её повторить. Только в начале XVI века возникают храмы, где зодчие стремятся воплотить зальную систему Кремлевского здания. Одним из первых подобных строений следует, по всей видимости, считать Спасо-Преображенский собор (окончен в 1516 году) одноименного монастыря в Ярославле [3, с. 125]. Здесь присутствует главный атрибут новой структуры – крестовые своды в одном уровне, хотя столбы (квадратные и крестчатые, а не круглые) поставлены так, что соотношение нефов меняется – центральный становится шире, пяты же арок оказываются на разных уровнях [1, с. 15]. Кроме того, собор является четырехстолпным и трехглавым, то есть, на одно продольное членение больше. Тем не менее, за счет сравнительно тонких опор возникает ощущение цельного, хорошо освещенного пространства (помимо окон барабанов имеются круглые окна в закомарах западной и северной стен).

15]. Кроме того, собор является четырехстолпным и трехглавым, то есть, на одно продольное членение больше. Тем не менее, за счет сравнительно тонких опор возникает ощущение цельного, хорошо освещенного пространства (помимо окон барабанов имеются круглые окна в закомарах западной и северной стен).

Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображеснкого монастыря в Ярославле. Интерьер. Архитектор Иоанн Фрязин (?).

Продуманность и соразмерность частей собора, а также достаточно изысканный ордерный декор явились аргументом в споре об авторстве собора: возможно, им был итальянец Иван (Иоанн) Фрязин [1, с. 17]. Спасо-Преображенский собор можно называть наиболее близким к Успенскому собору памятником по организации внутреннего объема. Впоследствии отдельные элементы зальности появляются еще в двух провинциальных соборах – соборе Борисоглебского монастыря (1522–1524 гг.) под Ростовом и в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском (1530–1532 гг.). Они имеют достаточно традиционный для храмов первой половины XVI века облик – одноглавый, четырехстолпный с пониженными подпружными арками, – и обладают определенным набором итальянизирующих деталей на фасадах и в интерьере (профилированные цоколь и карниз, отсекающий закомары, импосты на столбах в интерьере).

Троицкий собор Данилова монастыря, Переславль-Залесский. Интерьер.

Приведенные нами примеры свидетельствуют, что внутренне пространство Успенского собора Кремля оказалось крайне сложно организованным, можно даже сказать, уникальным, что, конечно, затрудняло его копирование. Для местных мастеров, впрочем, как и для остальных итальянских архитекторов, задача повторить подобный интерьер оказалась непосильной.

Все же впечатление, произведенное архитектурой храма, построенного Фьораванти, было столь велико, что, можно предположить, зодчие искали другие пути воплощения идеи цельности, единства внутреннего объема. Вероятно, в ходе поиска подходящего решения наиболее адекватным выражением стремления к созданию новой парадигмы стало бесстолпное пространство. Отчасти этим можно объяснить появление в первой трети XVI века храмов с крещатым сводом и церквей с шатровым завершением.

[1] Анкудинова Е. А., Мельник А. Г. Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря. М., 2002.

М., 2002.

[2] Земцов С. М., Глазычев В. Л. Аристотель Фьораванти. М., 1985.

[3] Мельник А. Г. Интерьер московского Успенского собора как одна из важнейших парадигм в русском храмовом зодчестве XVI века // История и культура Ростовской земли (1994) Ростов; Ярославль, 1995. С. 125 — 135. (в статье более подробно рассмотрены примеры воздействия внутреннего пространства Успенского собора также и на архитектуру Руси середины-второй половины XVI века)

[4] Подъяпольский С. С. К вопросу о своеобразии архитектуры московского Успенского собора // Успенский собор Московского Кремля. (Материалы и исследования.) М., 1985. С. 24 – 51.

[5] ПСРЛ. М., 1859. Т. 8.

[6] Россия XV-XVII веков глазами иностранцев. Л., 1986.

Предыдущая статья

Сборник Чудова монастыря XVI в. (собрание Егорова РГБ ф.98 № 1844)

Следующая статья

Средневековое небо и его обитатели

Архангельский собор

источник: fotostop. ru ru |

Архангельский собор расположен в южной части Соборной площади, напротив Благовещенского собора. В крупных городах строить храм во имя св. Архангела Михаила, покровителя воинов и князей в их ратных подвигах, было обязательным. Москва не была исключением; первый собор Кремля был возведен в честь святого Михаила Архангела. Известно, что в XII веке деревянная церковь Святого Архангела Михаила занимала место сегодняшнего дня. В 1333 году по приказу Ивана Калиты в Кремле была возведена белокаменная церковь в память избавления России от чумы. В 1505 году храм был разобран, чтобы заменить его новым, еще более совершенным, чем предыдущий. Строительством храма руководил итальянский архитектор Алевиз Фрязин. За три года он построил новый собор Михаила Архангела, поразивший свидетелей своей красотой. Новое здание храма явилось великолепным образцом древнерусского зодчества в лучших традициях древнерусского зодчества и архитектуры венецианского Возрождения. Михайло-Архангельский собор стал одним из самых нарядных зданий Московского Кремля. Собор венчают пять сияющих куполов: золотой и серебряный. Одним из новшеств, примененных зодчим, были белокаменные котлованы. Порталы храма были богато украшены резным растительным орнаментом.

Собор венчают пять сияющих куполов: золотой и серебряный. Одним из новшеств, примененных зодчим, были белокаменные котлованы. Порталы храма были богато украшены резным растительным орнаментом.

Главной святыней храма является икона Св. Архангела Михаила с житием. Эта икона является символом защиты русского народа и русской земли от вражеских нашествий. Также считается одним из высших достижений древнерусской иконописи.

Нынешний иконостас является вторым (первый иконостас был уничтожен пожаром в 1547 г.), созданным в 1680-1681 гг. Красиво украшенный храм радует глаз яркими красками. В соборе представлена портретная галерея великих князей Киевской Руси… Образы храбрых воинов объединены в единую красочную процессию, направляющуюся к алтарю.

Росписи собора включают в себя и подвиги св. Архангела Михаила. Собор со времен его основателя Ивана Калиты был усыпальницей великих московских князей и царей. Самая древняя гробница — самого Ивана Калиты (умер в 1342 г. ). Он расположен у южной стены собора. В соборе 54 могилы или 46 надгробий (в могиле может быть две или три могилы). Надгробия сделаны из белого камня. На них высечены надписи славянским шрифтом, говорящие о времени и имени погребенного князя или царя. В соборе захоронены Дмитрий Донской, Иван III, Иван Грозный, его сыновья и другие вожди. Рядом с правым юго-восточным столпом находится реликварий сына Ивана Грозного, князя Дмитрия, прах которого был перенесен в собор царем Василием Шуйским из Углича в 1606 году. Над гробницей находится белокаменная резьба золоченой осени. . В 1955 восстановлен как памятник истории и прикладного искусства начала XVII века в первозданном виде. Захоронения в соборе продолжались до Петра I. В центре собора находятся захоронения первых царей династии Романовых. В настоящее время в соборе Святого Архангела Михаила проходят торжественные богослужения. Он не переставал восхищать посетителей великолепием внутреннего убранства – луковичными куполами, украшенными пилястрами фасадами, декоративными арками и богато орнаментированными порталами.

). Он расположен у южной стены собора. В соборе 54 могилы или 46 надгробий (в могиле может быть две или три могилы). Надгробия сделаны из белого камня. На них высечены надписи славянским шрифтом, говорящие о времени и имени погребенного князя или царя. В соборе захоронены Дмитрий Донской, Иван III, Иван Грозный, его сыновья и другие вожди. Рядом с правым юго-восточным столпом находится реликварий сына Ивана Грозного, князя Дмитрия, прах которого был перенесен в собор царем Василием Шуйским из Углича в 1606 году. Над гробницей находится белокаменная резьба золоченой осени. . В 1955 восстановлен как памятник истории и прикладного искусства начала XVII века в первозданном виде. Захоронения в соборе продолжались до Петра I. В центре собора находятся захоронения первых царей династии Романовых. В настоящее время в соборе Святого Архангела Михаила проходят торжественные богослужения. Он не переставал восхищать посетителей великолепием внутреннего убранства – луковичными куполами, украшенными пилястрами фасадами, декоративными арками и богато орнаментированными порталами.

Колокольня Ивана Великого

- Дом

- Россия

- Москва

- Кремль

- Соборы Кремля

- Колокольня Ивана Великого

90 002

В центре Кремлевской Соборной площади возвышается чудо архитектурного искусства XVI века — Колокольня Ивана Великого. Он объединяет все древние храмы Московского Кремля в единый архитектурный комплекс. Кроме того, это самое высокое здание Кремля является выразителем могущества и мощи Москвы. Гигантский белокаменный «столп славы», возвышавшийся над Кремлевским холмом, говорил каждому, кто приближался к Москве, о величии российской столицы.

Этот шедевр кремлевского зодчества был построен на месте старой каменной церкви Иоанна Лествичника в 1508 году по проекту итальянского архитектора Бона Фрязина. В 1532 году другой итальянский архитектор, Петрок Малый, пристроил колокольню, предназначенную для огромного 16-тонного колокола.

В 1552 году третий ярус звонницы был дополнен наружной лестницей, а сама звонница – купольным барабаном. В 1600 году Борис Годунов начал капитальную перестройку колокольни, увеличив ее на два уровня. Нижний этаж колокольни был восстановлен под храм Иоанна Лествичника. Именно поэтому колокольню назвали Иваном (Иоанном) Великим. После реконструкции башня достигла высоты 81 метр. Раньше это была сторожевая и сигнальная вышка, так как сторожа могли видеть на 30 км.

В 1624 году северную сторону звонницы использовал Бажен Огурцов, который возвел так называемый Филаретовский флигель, завершивший его белокаменными пирамидами и черепичным шатром. Второй и третий этажи предназначались для патриаршей ризницы.

Колокольня Ивана Великого представляет собой трехъярусную башню из вытянутых сужающихся кверху восьмигранников один над другим. Каждый восьмигранник имеет террасу и открытую галерею с колокольчиками. Сами колокола являются замечательными памятниками русского литейного искусства 16-19 вв.