Содержание

Собор Святой Софии Премудрости Божией

«Там, где Святая София, там и Новгород»

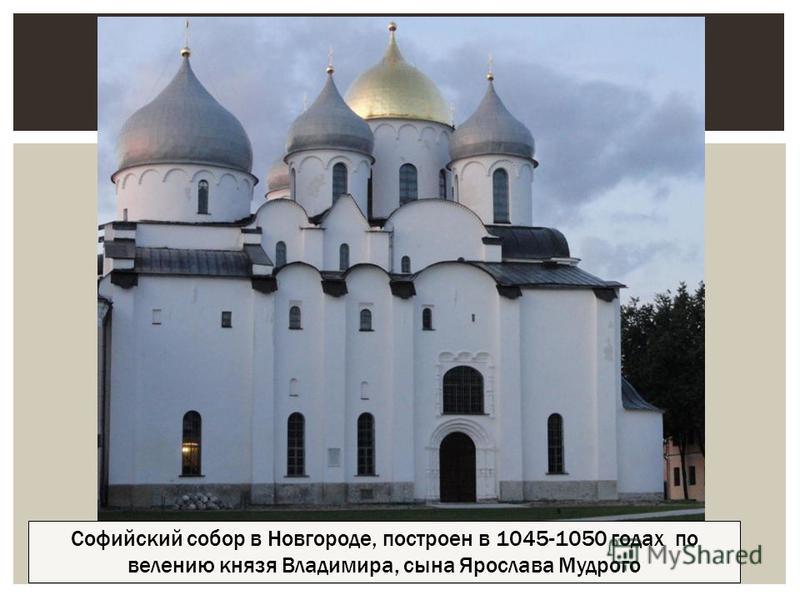

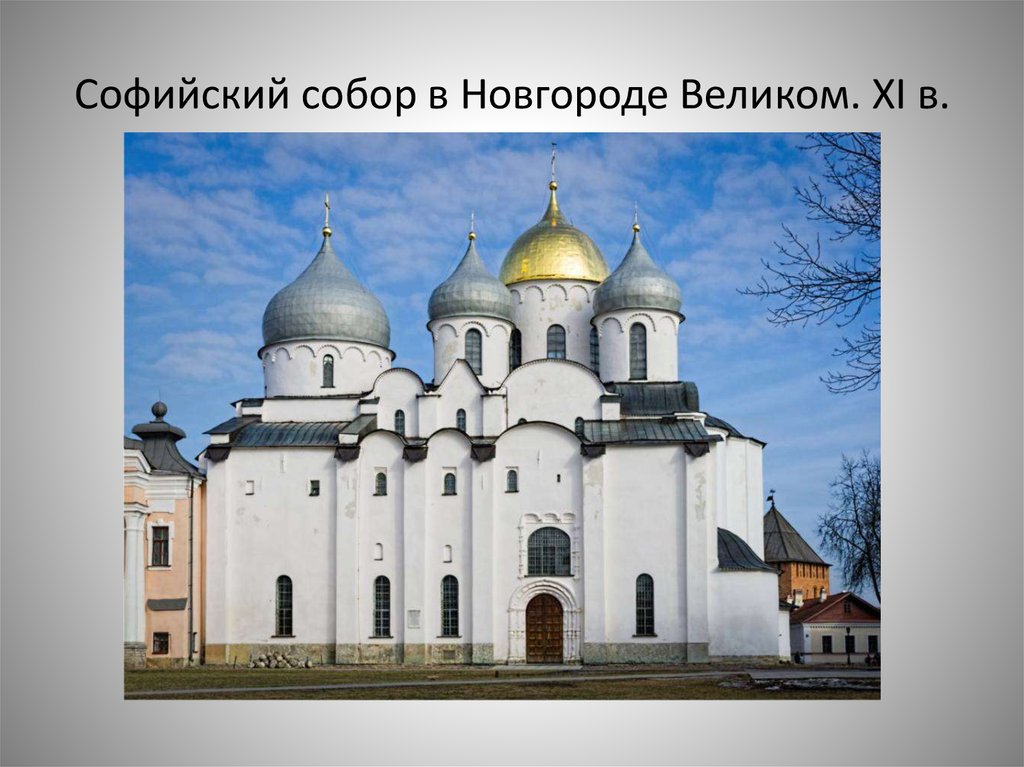

Так говорят на Руси уже тысячу лет. С тех самых пор, когда в XI веке был построен грандиозный собор Софии Премудрости Божьей. Храм был заложен Ярославом Мудрым и его сыном Владимиром. Задумывался собор как центральный городской храм. По прошествии многих веков в храме Софии продолжаются богослужения, и каждый желающий может прикоснуться к этой древнейшей православной святыне. Собор открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Богослужения проводятся в 10:00 и в 18:00. Собор служит и городским некрополем. В его южной галерее похоронены знаменитые граждане этого города. Епископы, князья и посадники.

Храм строился с 1045 по 1050 год и является самой древней из сохранившихся каменных построек Руси. Сами новгородцы во все времена относились к собору с величайшим благоговением. Например, они считали, что именно благодаря заступничеству Софии их город никогда не подвергался набегам татар. Известно, что 1238 году их отряды повернули назад, не дойдя совсем немного до города. Горожане увидели в этом Божье знамение. В 1391 году город был спасен от страшного мора. И снова новгородцы соотнесли это с заступничеством Святой Софии. Нужно заметить, что во время своей постройки храм был единственным каменным зданием в Новгороде. Строили его киевские и византийские мастера, без сомнения, очень талантливые, которые смогли передать в камне черты новгородского северного характера. Сдержанность, суровость, грандиозность помыслов, мощь.

Известно, что 1238 году их отряды повернули назад, не дойдя совсем немного до города. Горожане увидели в этом Божье знамение. В 1391 году город был спасен от страшного мора. И снова новгородцы соотнесли это с заступничеством Святой Софии. Нужно заметить, что во время своей постройки храм был единственным каменным зданием в Новгороде. Строили его киевские и византийские мастера, без сомнения, очень талантливые, которые смогли передать в камне черты новгородского северного характера. Сдержанность, суровость, грандиозность помыслов, мощь.

Существует предание о том, как во время росписи купола, на котором должен был быть изображен Спаситель с простертой десницей, рука Иисуса Христа оказалась сжатой в кулак. Фреску переписывали несколько раз, пока художнику не приснился сон, в котором Христос говорил, что он специально сжал ладонь, чтобы держать там Новгород.

Собор имеет пять куполов. В XV веке центральный из них был покрыт позолотой, что придало храму еще более величественный вид. Одновременно с позолотой купола на кресте был укреплен свинцовый голубь, символизирующий Святой Дух. На Руси того времени была еще одна такая же постройка – Киевский храм, не сохранившийся до наших дней. От Киевского собора, Новгородский отличался меньшими размерами и более строгими формами.

Одновременно с позолотой купола на кресте был укреплен свинцовый голубь, символизирующий Святой Дух. На Руси того времени была еще одна такая же постройка – Киевский храм, не сохранившийся до наших дней. От Киевского собора, Новгородский отличался меньшими размерами и более строгими формами.

Телепроект «Новгородинки» телеканала «Триада»: Экскурсия по Софийскому собору с Сергеем Горминым.

Время не пощадило внутреннее убранство собора. Но, все же, кое-что сохранилось. Например, в Мартирьвской паперти сохранились удивительные изображения Святых Константина и Елены. Изображения датируются XI веком. Необычность этой фрески заключается в том, что она была написана не по сырой штукатурке, как обычно, а по сухой. Такая необычная техника, примененная древним художником, придет изображению своеобразный «парящий» вид. Исследователи считают, что именно в такой технике были расписаны древние деревянные церкви Руси. К сожалению, время не сохранило ни одну из них.

Окончательное оформления внутреннего убранства Софийского собора было завершено в XII веке. По сохранившимся фрагментам мы можем видеть, что центральный барабан украшали фигуры пророков трехметровой высоты. Алтарная часть была декорирована мозаикой и фигурами святых. В южной галерее находилось изображение Деисуса, то есть канонические иконы с изображением Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя.

От алтаря XI века сохранились две иконы:

- «Спас на престоле»

- «Апостолы Петр и Павел»

Новый иконостас, более высокий, был установлен в Софийском соборе гораздо позже, в XIV-XVI веках.

Магдебургские врата

Сегодня посетители могут войти в собор через северные двери. Главными же считаются западные ворота, и они открываются во время торжественных богослужений. Ворота эти тоже необычны. Они попали в Новгород как военный трофей из Швеции в XII веке. Изготовлены ворота были в Германии, в городе Магдебурге. В XV веке ворота были реконструированы русским мастером Авраамом, чье изображение сегодня можно увидеть на воротах рядом с изображением немецких литейных дел мастеров Вейсмута и Риквина.

В XV веке ворота были реконструированы русским мастером Авраамом, чье изображение сегодня можно увидеть на воротах рядом с изображением немецких литейных дел мастеров Вейсмута и Риквина.

Одна из знаменательных икон, написанная в 1170 году, считается чудотворной. Икона эта и сегодня хранится в Софийском соборе. Речь идет об иконе Божьей Матери «Знамение», которая защитила город от нашествия Суздальцев. Событие это сыграло такую большую роль в жизни города, что по сей день празднуется как почитаемый церковный праздник. Событие это легло в основу сюжета другой известной иконы, которая так и называется «Битва новгородцев с суздальцами».

| На Магдебургских вратах собора в бронзе изображены библейские и евангельские сцены (48 сюжетов). |

Софийский собор является действующим храмом, открыт с 8 до 20 часов. Службы проводятся в 10 и 18 часов.

Службы проводятся в 10 и 18 часов.

На стенах Софийского собора сохранились не только фрагменты фресковых росписей XII века, но и древние граффити. Древние граффити – так называют надписи на стенах русских средневековых зданий, нацарапанные «писалом» – инструментом для письма на бересте, – весьма распространенное явление на Руси до XV века (впоследствии бересту сменяет бумага — писалом больше не пользуются – граффити не появляются), несмотря на то, что еще в X веке князь Киевской Руси Владимир Креститель указом запретил вырезать надписи на стенах храмов. Именно Новгород, архитектура которого не была разрушена набегами татар, в наибольшем объеме донес до нас эти надписи. Кроме Софийского собора, их можно встретить в церкви Спаса на Нередице, церкви Федора Стратилата на Ручью и др. храмах Новгорода. Как и берестяные грамоты, новгородские граффити донесли до нас живые голоса жителей средневекового Новгорода. Но в отличие от берестяных грамот, привязанных к конкретной жизненной ситуации, большинство граффити обращено к Богу или святым, выражает мысли и чувства их писавшего («царапавшего»). Некоторые отрывки содержат отголоски язычества, или просто представляют собой надписи бытового характера.

Некоторые отрывки содержат отголоски язычества, или просто представляют собой надписи бытового характера.

Программа Новгородского областного телевидения: «По святым местам Новгородской земли. Софийский собор»

Граффити

Археологи, которые исследовали когда-то место гибели древнеримского города Помпеи, смогли извлечь много информации из надписей на стенах домов, которые делали простые люди. То же самое произошло в Новгороде. Именно на стенах Софийского собора сохранились так называемые граффити – надписи, сделанные при помощи «писала» — приспособления для письма не бересте.

Читать далее

На бересте писали на Руси вплоть до XV века. И до этого времени можно прочесть многочисленные надписи. Любопытно будет узнать, что еще в X веке киевский князь Владимир запретил специальным указом царапать надписи на стенах храмов. Но видимо народ не слишком-то спешил слушаться княжеских указов, поэтому в Новгороде, который не был разрушен татарами, на стенах древнейшего русского каменного здания можно прочесть обращения простых людей. Обилие надписей свидетельствует о том, что большинство новгородцев были грамотны. Надписи носят характер обращения к христианскому Богу, но попадаются и такие, которые несут на себе отголосок языческих верований. Впрочем, попадаются и надписи чисто бытовой направленности.

Обилие надписей свидетельствует о том, что большинство новгородцев были грамотны. Надписи носят характер обращения к христианскому Богу, но попадаются и такие, которые несут на себе отголосок языческих верований. Впрочем, попадаются и надписи чисто бытовой направленности.

Именно благодаря граффити нам известны имена некоторых мастеров, которые работали когда-то при постройке и украшении этого шедевра древнерусского зодчества. Это Георгий, Стефан и Сежир.

Живопись XI века

Известно, что после постройки храм был расписан лишь частично, отдельными фрагментами. Настоящие работы по росписи собора начались только в 1108 году. Эти работы частично скрыли более ранние фрески, но они были обнаружены во время реставрации собора, которая проводилась в конце XIX века. Именно тогда и были обнаружены изображения императора Константина и императрицы Елена. Фигуры стоят по обе стороны огромного креста.

Читать далее

По всей видимости, жители Новгорода проводили параллели, между византийскими владыками и местными князьями. Так, глядя на Константина и Елену горожане вполне могли видеть своего князя Владимира Киевского, крестившего Русь и княгиню Ольгу. Также навевалась ассоциация с князем Владимиром Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого и княгиней Анной. Именно эти люди принимали непосредственное участие в строительстве Софийского собора. И по сей день отмечают дни памяти этих исторических личностей, сыгравших такую большую роль в судьбе города.

Так, глядя на Константина и Елену горожане вполне могли видеть своего князя Владимира Киевского, крестившего Русь и княгиню Ольгу. Также навевалась ассоциация с князем Владимиром Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого и княгиней Анной. Именно эти люди принимали непосредственное участие в строительстве Софийского собора. И по сей день отмечают дни памяти этих исторических личностей, сыгравших такую большую роль в судьбе города.

Чудотворные иконы Софийского собора

В Софийском соборе сегодня имеется два иконостаса. Это главный, Успенский и Рождественский. Перед Успенским иконостасом можно увидеть чудотворную икону «Божья Матерь Знамение».

На Рождественском иконостасе можно видеть сразу две иконы, которые считаются чудодейственными:

- «Тихвинская Богоматерь»

- «Спас на престоле»

Подробнее об иконах

Богоматерь Тихвинская наиболее почитаемая икона. Она является точной копией с другой такой же иконы. Считается, что такая копия, «список», полностью перенимает все свойства оригинала. Считается, что эта икона написана в конце XV или начале XVI века.

Считается, что такая копия, «список», полностью перенимает все свойства оригинала. Считается, что эта икона написана в конце XV или начале XVI века.

Икона, называемая «Спас на престоле» была написана в XVI веке. Икона была написана поверх более древнего изображения, которое тоже сохранилось и которое можно посмотреть через специально сделанные небольшие окошечки.

Статья написана на основе книги «Где святая София, там и Новгород», СПб, 1997 г.

Софийский собор в Новгороде (1045 — 1050) | Архитектура и Проектирование

Великий Новгород, Кремль, Софийский собор, Софийская звонница

Софийский собор в Новгороде был возведен в 1045 — 1050 гг. «повелением князя Ярослава и сына его Владимира и архиепископа Луки» (НПЛ под 6553/1045 и 6558/1050 гг.).

Каменное строительство в Новгороде в первой половине XI в. отсутствовало. Для возведения собора строительная артель должна была прийти со стороны, и почти наверняка она пришла из Киева. Об этом нам скажет сама архитектурная композиция собора, но об этом же свидетельствуют и обстоятельства его возведения. Заказчиками нового здания выступили не только епископ и князь Новгорода Владимир, но и отец последнего великий князь киевский Ярослав Мудрый. В какой-то мере повторяется даже логика киевского градостроительства. Ведь Ярославом закладывается в Киеве рядом с городом Владимира новый, больший по размерам, в последнем возводится каменный Софийский собор (до этого деревянный Софийский собор располагался в другом месте и не имел такой значимости). В Новгороде после пожара деревянной Софии новая ставится в расширенном и обновленном князем детинце, она сразу берет на себя роль архитектурной доминанты всего города, сохраняя ее на протяжении всех последующих столетий.

Заказчиками нового здания выступили не только епископ и князь Новгорода Владимир, но и отец последнего великий князь киевский Ярослав Мудрый. В какой-то мере повторяется даже логика киевского градостроительства. Ведь Ярославом закладывается в Киеве рядом с городом Владимира новый, больший по размерам, в последнем возводится каменный Софийский собор (до этого деревянный Софийский собор располагался в другом месте и не имел такой значимости). В Новгороде после пожара деревянной Софии новая ставится в расширенном и обновленном князем детинце, она сразу берет на себя роль архитектурной доминанты всего города, сохраняя ее на протяжении всех последующих столетий.

Материалы, примененные при строительстве, и строительная техника принципиально аналогичны киевским. Смешанная кладка из камня и плинфы на цемяночном растворе стала в Новгороде только упрощеннее и грубее: больше применяется булыжный камень, из него почти сплошь выложены стены и столбы. Однако все арки и своды сложены в классическом для Киева и Константинополя технике кладки с утопленным рядом. Как и в последних, широко используются расчерчивание и раскраска лицевых поверхностей стен с целью создания иллюзии регулярной кладки из плинфы или из камня. Среди плинф в нижних частях центральной апсиды встречаются светлоглиняные, привезенные, очевидно, из Киева, ибо такой глины нет в Новгороде.

Как и в последних, широко используются расчерчивание и раскраска лицевых поверхностей стен с целью создания иллюзии регулярной кладки из плинфы или из камня. Среди плинф в нижних частях центральной апсиды встречаются светлоглиняные, привезенные, очевидно, из Киева, ибо такой глины нет в Новгороде.

Главным аргументом в пользу киевского генезиса новгородского собора является сходство общей композиции обоих памятников. Оба храма — пятинефные с галереями и лестничными башнями, с обширными хорами, в углах которых устроены как бы одностолпные палаты, оба имеют многоглавые завершения. При ведущей роли княжеского заказа и участии одних и тех же зодчих в строительстве обоих Софийских соборов (конечно, не все мастера перешли в Новгород, но какая-то их часть — весьма вероятно) можно было бы ожидать копийного повторения киевского образца. Однако этого не произошло. Требования и вкусы новгородцев придали оригинальность их грандиозному каменному храму, причем настолько мощную и отчетливую, что он в последующие столетия часто становился образцом для местных зодчих. Не только церковный, но и художественный авторитет главного храма являлся непререкаемым.

Не только церковный, но и художественный авторитет главного храма являлся непререкаемым.

| Планы Софийских соборов: 1 — в Киеве, 1037-1040-е годы. 2 — в Новгороде, 1045 — 1050 гг., 3 — в Полоцке, серед. XI в. |

Софийский собор в Новгороде меньше киевского прототипа (сторона центрального подкупольного квадрата 6,10 м против 7,75 м), стены же его несколько толще — 1,23 и против 1,12 м. Столбы с каждой стороны имеют лопатки, из-за чего их форма, как и в Киеве, оказывается крестообразной. Однако, в отличие от киевского памятника, вынос лопаток неодинаков. Его наибольшим размером является толщина центральных подпружных арок (около 60 см), наименьшим — толщина малых арок (около 35 см). Если границы этих колебаний установлены из соображений строительной техники и конструкции, то сами колебания не образуют системы, они случайны. Все же заметно тяготение лопаток, несущих малые арки, к наименьшему размеру — к толщине этих арок.

В Киеве в торцах рукавов креста помещены тройные аркады; если бы в Новгороде сделали им подобные, то пролеты арок равнялись 0,80 м при толщине столбов 1,20 м. Вероятно, подобная затесненность форм при размахе общей композиции не устраивала зодчих, и они вместо тройных аркад сделали двойные с одним центральным столбом (в западном рукаве — круглым, в остальных — восьмигранным, в верхнем ярусе все три столба — четырехгранные). В Киевской Софии малые нефы равны по ширине половине центральных, пролеты арок над ними — около 2,5 м, ширина же арок тройных аркад — 1,20 м, разница между этими арками очевидна. Если бы в Новгороде малые нефы были также сделаны в половину ширины центрального, то соответствующие пролеты оказались бы равными 2,30 и 2,00 м, т. е. арки оказались бы зрительно близкими, находящимися рядом, но чуть разными в пролетах, ритм этих различий выглядел бы несколько странно. Зодчие сблизили их, добившись однородности ритма в композиции, исходный размер дали двойные аркады — так могла быть определена ширина малых нефов. Малые нефы оказались по ширине несколько меньше половины центральных: они определены суммой — пролет арок плюс двойная ширина лопаток, необходимых для опоры этих арок (сложенных в один ряд плинфы и имеющих поэтому толщину около 40 см).

Малые нефы оказались по ширине несколько меньше половины центральных: они определены суммой — пролет арок плюс двойная ширина лопаток, необходимых для опоры этих арок (сложенных в один ряд плинфы и имеющих поэтому толщину около 40 см).

Более широкими являются лишь два продольных нефа перед боковыми апсидами собора. Они равны точно половине центрального. Думается, что такое исключение сделано в связи с принятыми традиционными приемами построения алтаря, где устойчивость архитектурных приемов могла переплетаться с представлениями неизменными, догматическими. Хотя разница в ширине этих и остальных малых нефов всего около 30 см, все же мы имеем доказательства ее осознания и учета зодчими в процессе строительства здания.

Глубокая центральная апсида не имеет никаких заплечиков, отделяющих ее от пространства вимы. Однако свод восточного рукава креста выделен пониженной аркой перед еще более низкой аркой конхи апсиды. Необходимость в подобном ступенчатом переходе вызвана резкой разницей в подъеме конхи и свода, хотя их основания, отмеченные шиферным карнизом, совпадают. Такой же перепад, хотя и одноступенчатый, существует в Киевской Софии, где он является следствием ступенчатого построения основного объема. В Новгороде в этом также проявляются соотношения общей композиции здания, но об этом речь пойдет ниже; сейчас же вернемся к пропорциям плана. Глубина восточного рукава (как она обрисована сводом) точно равна глубине сводов под угловыми восточными ячейками хор. Однако аналогичные пространства перед боковыми апсидами оказываются глубже (по оси восток-запад), их глубина приравнивается их ширине, они делаются квадратными, поскольку перекрываются главами с круглыми барабанами.

Такой же перепад, хотя и одноступенчатый, существует в Киевской Софии, где он является следствием ступенчатого построения основного объема. В Новгороде в этом также проявляются соотношения общей композиции здания, но об этом речь пойдет ниже; сейчас же вернемся к пропорциям плана. Глубина восточного рукава (как она обрисована сводом) точно равна глубине сводов под угловыми восточными ячейками хор. Однако аналогичные пространства перед боковыми апсидами оказываются глубже (по оси восток-запад), их глубина приравнивается их ширине, они делаются квадратными, поскольку перекрываются главами с круглыми барабанами.

Сдвиг к востоку должен был бы немедленно отозваться уступами наружной поверхности восточной стены в ее верхней, проходящей над апсидами части. Однако этого не происходит, ибо зодчие арку перед центральной апсидой (изнутри по глубине точно равную толщине стен и всех остальных арок) несколько продолжают снаружи к востоку, утолщают, выравнивая ее поверхность со стенами над боковыми апсидами. Эта докладка необходима и конструктивно, ибо она заходит на конху и соединяет кладки. Важность полученной таким образом общей поверхности восточной стены храма выявляется тем, что отмериваемый от нее вынос центральной апсиды точно равен выносу галерей собора, то есть основной куб оказывается как бы окруженным одним по ширине поясом, что соответствует общей центрической композиции храма.

Эта докладка необходима и конструктивно, ибо она заходит на конху и соединяет кладки. Важность полученной таким образом общей поверхности восточной стены храма выявляется тем, что отмериваемый от нее вынос центральной апсиды точно равен выносу галерей собора, то есть основной куб оказывается как бы окруженным одним по ширине поясом, что соответствует общей центрической композиции храма.

В западной части собора, куда продолжаются более широкие нефы, идущие от боковых апсид, разница размеров могла остаться незамеченной, если бы не было глав и с этой стороны. В восточной части можно было увеличить ячейку, приравняв ее глубину ширине. Над хорами такой сдвиг порвал бы линию поперечных нефов и расположение арок. Зодчие поэтому приравняли диаметр цилиндрических барабанов западных глав меньшему размеру, а от северной и южной несущих арок к барабанам подводит наклонная кладка, уничтожающая излишнюю ширину основания. Западные главы оказываются немного (но снаружи — зрительно воспринимаемо) уже восточных.

Рассмотренные плановые соотношения во многом связаны с будущими пространственными и конструктивными особенностями здания, но они еще не определяют высотных пропорций. Специфику последних обусловили особенности заказа, при которых даже подражание киевскому образцу приводило к новому и неожиданному. Эти особенности вызваны устройством галерей, однако так как структура храма и галерей общая (Штендер Г. М. Первичный замысел и последующее изменение галерей и лестничной башни Новгородской Софии.- В кн.: Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М., 1977, с. 34 — 37.) , то изменения коснулись всего здания.

Галереи в уровне пола хор скреплены с основным объемом связями, причем для последних гнезда в стенах храма были приготовлены при их кладке, что говорит об изначальности и неразрывности композиционного замысла — собор, окруженный одноярусными галереями (Там же.). Галереи не были просто открытыми аркадами (как в Киеве), а имели специальное расчленение и использование. Думается, что именно поэтому они сделаны равными не малым, а большим нефам собора. В юго-западном углу расположена лестничная башня, в остальных углах — придельные храмы. В восточных приделах мы встречаемся с намеренным увеличением их площади: западные стены смещены по отношению к лопаткам и столбам храма к западу (Комеч А. И. Роль приделов в формировании общей композиции Софийского собора в Новгороде.- В кн.: Средневековая Русь. М., 1976, с. 147-151.).

Думается, что именно поэтому они сделаны равными не малым, а большим нефам собора. В юго-западном углу расположена лестничная башня, в остальных углах — придельные храмы. В восточных приделах мы встречаемся с намеренным увеличением их площади: западные стены смещены по отношению к лопаткам и столбам храма к западу (Комеч А. И. Роль приделов в формировании общей композиции Софийского собора в Новгороде.- В кн.: Средневековая Русь. М., 1976, с. 147-151.).

Выбранные из требований заказа плановые размеры галерей поставили зодчих перед трудными задачами. Системы арок и вводов, перекинутые над малыми нефами и галереями, согласно византийской и киевской традиции должны иметь общий уровень как основания (в храме он отмечен плитами), так и завершения (ибо пол хор должен совпадать с полом галерей). Галереи вдвое шире нефов, естественно, что при одинаковой системе перекрытия последние сами по себе должны по высоте оказаться различными также в два раза, что нарушило бы структурные соответствия. Если в киевском храме своды непосредственно лежат на поддерживающих арках, то в Новгороде арки и своды под хорами основного помещения разделены рядами вертикальной кладки, очертания арок, отсчитывая от каменных плит, включают части прямой кладки. Вся система как бы растянута, чтобы заполнить оказавшийся неожиданно большим промежуток. Становится ясным, что арки и своды храма вписаны в зону, определенную каким-то другим размером.

Если в киевском храме своды непосредственно лежат на поддерживающих арках, то в Новгороде арки и своды под хорами основного помещения разделены рядами вертикальной кладки, очертания арок, отсчитывая от каменных плит, включают части прямой кладки. Вся система как бы растянута, чтобы заполнить оказавшийся неожиданно большим промежуток. Становится ясным, что арки и своды храма вписаны в зону, определенную каким-то другим размером.

Если обратить внимание на галереи, то в большей их части опорой сводов являются аркбутаны, при этом в узких ячейках над ними свободно размещаются цилиндрические своды, а в широких ячейках по центральным осям всего храма своды с трудом вмещаются в этот пояс, они носят пониженный характер, в них есть как бы вынужденность вписывания.

Сейчас существует лишь одно помещение галерей, где цилиндрический свод правильных очертаний опирается (без какой-либо промежуточной кладки) на строго полуциркульную арку: это — юго-восточный придел. Здесь конструктивно все свободно и ясно, при этом начало и конец системы совпадают с зоной перекрытия по всему храму. Очевидно, аналогичное устройство было в северо-восточном приделе, нечто подобное существовало и в северо-западном приделе, ибо там вместо придававших пространству резкую асимметрию аркбутанов были применены полуциркульные арки. Создается впечатление, что устройство трех приделов и конструкция их перекрытия сыграли решающую роль в общей композиции здания. Из-за них галереи сделали широкими, что повлекло за собой увеличенную высоту арок и сводов, которые — опять-таки над приделами — определили размер зоны перекрытия всего первого яруса. Поскольку работы производились одновременно — вначале возвели первый ярус храма, оставив снаружи проемы для соединения связей галерей и храма, а затем уже заложили и возвели сами галереи,- то мы можем сделать вывод об очень ясном и точном понимании мастерами в начале и в процессе строительства окончательных соотношений форм создававшегося собора.

Очевидно, аналогичное устройство было в северо-восточном приделе, нечто подобное существовало и в северо-западном приделе, ибо там вместо придававших пространству резкую асимметрию аркбутанов были применены полуциркульные арки. Создается впечатление, что устройство трех приделов и конструкция их перекрытия сыграли решающую роль в общей композиции здания. Из-за них галереи сделали широкими, что повлекло за собой увеличенную высоту арок и сводов, которые — опять-таки над приделами — определили размер зоны перекрытия всего первого яруса. Поскольку работы производились одновременно — вначале возвели первый ярус храма, оставив снаружи проемы для соединения связей галерей и храма, а затем уже заложили и возвели сами галереи,- то мы можем сделать вывод об очень ясном и точном понимании мастерами в начале и в процессе строительства окончательных соотношений форм создававшегося собора.

Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X — начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. Использованы фотографии: http://www.temples.ru/ Яшина Марина; Бобров М.С

Использованы фотографии: http://www.temples.ru/ Яшина Марина; Бобров М.С

Собор Святой Софии Премудрости Божией

Где София Святая, там и Новгород.

Так говорят на Руси уже 1000 лет, с тех пор, как был построен собор Софии Премудрости Божией в 11 веке . Собор был основан Ярославом Мудрым и его сыном Владимиром . Собор должен был стать главным храмом города. Даже по прошествии многих веков в Софийском соборе продолжают совершаться богослужения, и все желающие могут увидеть древнюю православную святыню. Собор открыт каждый день с 8 утра до 8 вечера. Богослужения совершаются в 10:00 и 18:00. В то же время собор является городом некрополем . В его южной галерее были захоронены самые известные горожане города, епископы, князья, посадники.

Подробнее об истории Собора

Собор строился с 1045 по 1050 год и таким образом является древнейшим каменным зданием России . Новгородцы всегда поклонялись храму. Например, они считали, что только благодаря покровительству святой Софии их город никогда не подвергался вторжению татар . Известно, что их войска повернули назад, не дойдя до города. Горожане считали это знамением Бога. В 1391 году город был спасен от страшной чумы. И снова новгородцы связывали это с покровительством святой Софии. Стоит отметить, что к концу строительства храм был единственным каменным зданием в Великом Новгороде. Собор строился талантливыми киевскими и византийскими мастерами, и им удалось отразить общие черты новгородского северного характера: скромность, суровость, грандиозность, мощь.

Новгородцы всегда поклонялись храму. Например, они считали, что только благодаря покровительству святой Софии их город никогда не подвергался вторжению татар . Известно, что их войска повернули назад, не дойдя до города. Горожане считали это знамением Бога. В 1391 году город был спасен от страшной чумы. И снова новгородцы связывали это с покровительством святой Софии. Стоит отметить, что к концу строительства храм был единственным каменным зданием в Великом Новгороде. Собор строился талантливыми киевскими и византийскими мастерами, и им удалось отразить общие черты новгородского северного характера: скромность, суровость, грандиозность, мощь.

Легенда гласит, что при росписи купола, где должен был быть изображен Христос с раскинутой правой рукой, рука Иисуса сжалась в кулак . Фреска несколько раз перерисовывалась, пока художнику не приснился сон, в котором Иисус Христос сказал ему, что он нарочно сжал кулак, чтобы удержать там Новгород.

Собор имеет 5 куполов. Центральный купол был позолочен в году года 15 века, что сделало храм еще более величественным. Вместе с позолотой к кресту прикрепляли свинцового голубя, символизирующего Святого Духа. На Руси тех времен было еще одно сооружение такого же типа – Киевский храм, не сохранившийся до наших дней. Новгородский собор отличался от киевского меньшими размерами и строгостью форм.

Центральный купол был позолочен в году года 15 века, что сделало храм еще более величественным. Вместе с позолотой к кресту прикрепляли свинцового голубя, символизирующего Святого Духа. На Руси тех времен было еще одно сооружение такого же типа – Киевский храм, не сохранившийся до наших дней. Новгородский собор отличался от киевского меньшими размерами и строгостью форм.

Время не пощадило интерьер собора. Однако кое-что сохранилось. Например, в Мартирьевской паперти сохранились удивительные изображения Святых Константина и Елены . Уникальность этой фрески в том, что она выполнена не по сырой известковой штукатурке, а по сухой. Эта уникальная техника, использованная древним художником, придает этой фреске особый, « летающий » вид. Исследователи считают, что этот прием применялся в древних деревянных церквях на Руси. К сожалению, ни один из них не пережил время.0005

Оформление интерьеров Софийского собора было завершено в XII веке. По сохранившимся фрагментам видно, что центральный барабан был украшен трехметровыми фигурами пророков . Алтарь был украшен мозаикой и фигурами святых. Там было изображение Деисуса, иначе говоря, канонические изображения Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя.

По сохранившимся фрагментам видно, что центральный барабан был украшен трехметровыми фигурами пророков . Алтарь был украшен мозаикой и фигурами святых. Там было изображение Деисуса, иначе говоря, канонические изображения Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя.

Из алтаря XI века сохранились только 2 иконы :

- Savior Enthroned

- Apostles Peter and Paul

| The bronze Magdeburg Gates of the Cathedral are decorated with Biblical and Evangelical scenes (48 scenes). |

Новый иконостас, намного выше, был поставлен в Софийском соборе намного позже, в 14-16 вв. .

Магдебургские ворота

В настоящее время посетители могут войти в собор через северные ворота. Однако главными считаются западные ворота. Их открывают во время торжественных служб. Эти ворота необычны. В Новгород они попали как военных трофея из Швеции в 12 веке. Ворота изготовлены в Германии, в г. Магдебург г. В XV веке ворота были реконструированы русским мастером Авраамом, рисунок которого можно увидеть на воротах вместе с немецкими мастерами Вейсмутом и Риквином.

Их открывают во время торжественных служб. Эти ворота необычны. В Новгород они попали как военных трофея из Швеции в 12 веке. Ворота изготовлены в Германии, в г. Магдебург г. В XV веке ворота были реконструированы русским мастером Авраамом, рисунок которого можно увидеть на воротах вместе с немецкими мастерами Вейсмутом и Риквином.

Икона Божией Матери «Знамение»

Одна из самых значительных икон, выполненная в 1170 , считается чудотворной. Эта икона до сих пор хранится в Софийском соборе. Речь идет о иконе Божией Матери «Знамение », которая, по преданию, спасла Новгород от суздальских воинов. Это событие сыграло настолько большую роль в истории города, что и сейчас отмечается как религиозный праздник. Кроме того, это событие стало основой для другой известной иконы «Битва новгородцев с суздальцами».

Граффити

Археологи, когда-то исследовавшие Помпеи , могли получить много информации из надписей на стенах домов, которые писали обычные люди. Такая же ситуация в Новгороде. На стенах Софийского собора сохранились так называемые граффити – надписи, сделанные « писало », орудием для письма на бересте. На бересте писали до 15 века. И к тому времени было создано много надписей. Известно, что Владимир Великий запретил любые надписи на стенах храмов в 10 веке. Однако народ не выполнял приказа князя, поэтому в Новгороде, не затронутом татарами, можно прочитать надписи, сделанные простыми людьми на стенах одного из древнейших каменных зданий Руси. Большое количество надписей свидетельствует о том, что многие новгородцы были грамотны. Надписи в основном обращены к Богу, но есть и такие, которые содержат признаки язычества. По общему признанию, некоторые надписи имеют чисто общие цели.

Такая же ситуация в Новгороде. На стенах Софийского собора сохранились так называемые граффити – надписи, сделанные « писало », орудием для письма на бересте. На бересте писали до 15 века. И к тому времени было создано много надписей. Известно, что Владимир Великий запретил любые надписи на стенах храмов в 10 веке. Однако народ не выполнял приказа князя, поэтому в Новгороде, не затронутом татарами, можно прочитать надписи, сделанные простыми людьми на стенах одного из древнейших каменных зданий Руси. Большое количество надписей свидетельствует о том, что многие новгородцы были грамотны. Надписи в основном обращены к Богу, но есть и такие, которые содержат признаки язычества. По общему признанию, некоторые надписи имеют чисто общие цели.

Благодаря граффити нам известны имена некоторых мастеров, принимавших участие в строительстве и декорировании этого шедевра русской архитектуры. Это Георгий, Стефан и Сежир.

Помимо Софийского собора, эти надписи можно увидеть на храмах Спаса Преображения на горе Нередица, храмах Феодора Стратилата на Ручье и других храмах Новгорода.

Роспись XI века

Известно, что после постройки собор был расписан лишь частично. Основные работы по росписи были начаты только в 1108 году. Эти работы частично перекрыли более ранние фрески, но были обнаружены при реставрации собора в конце 19 века.век. Именно тогда были обнаружены изображения императора Константина и императрицы Елены. Фигуры стоят по обе стороны от большого креста.

Судя по всему, новгородцы проводили параллели между византийскими и местными воеводами . Так что, глядя на Константина и Елену, они могли предположить, что это их собственный князь Владимир Великий, христианизировавший Русь, и святая Ольга. Или они могли вообразить, что видели князя Владимира Ярославича, сына Ярослава Мудрого, и княжну Анну Киевскую. Эти люди принимали непосредственное участие в строительстве Софийского собора. А дни рождения тех, кто сыграл значительную роль в истории города, отмечают и по сей день.

Чудотворные иконы собора

В настоящее время в Софийском соборе два иконостаса: главный, Успенский , и второй, Рождественский . Перед Успенским иконостасом находится чудотворная икона Божией Матери «Знамение».

Перед Успенским иконостасом находится чудотворная икона Божией Матери «Знамение».

Среди всех икон Рождественского иконостаса есть две иконы, которые считаются чудотворными. Это:

- Пресвятой Богородицы Тихвинской

- Спас на престоле

Богородица Тихвинская — одна из самых почитаемых икон. Это точная копия другого значка того же типа. Считается, что эта копия обладает всеми характеристиками оригинала. Считается, что эта икона написана в конце 15 или начале 16 века.

Икона под названием Спас на престоле написана в XVI веке. Она написана поверх старой картины, которая также сохранилась и видна через специальные окна.

Статья написана по материалам книги «Где София Святая, там и Новгород», Санкт-Петербург, 1997.

Софийский собор | собор, Новгород, Россия

Узнайте об этой теме в этих статьях:

архитектурный проект

- В западной архитектуре: Киевская Русь и Россия

…Новгород начался с собора Святой Софии.

Он был построен в 1045–1052 годах на месте одноименного деревянного 13-купольного храма. Новый собор следовал своему киевскому тезке в плане, но расхождения с византийским образцом совершенно очевидны; у него двойные проходы, но только три апсиды.…\n

Он был построен в 1045–1052 годах на месте одноименного деревянного 13-купольного храма. Новый собор следовал своему киевскому тезке в плане, но расхождения с византийским образцом совершенно очевидны; у него двойные проходы, но только три апсиды.…\nПодробнее

«,»url»:»Введение»,»wordCount»:0,»sequence»:1},»imarsData»:{«INFINITE_SCROLL»:»»,»HAS_REVERTED_TIMELINE»:»false»}, «npsAdditionalContents»:{},»templateHandler»:{«name»:»INDEX»},»paginationInfo»:{«previousPage»:null,»nextPage»:null,»totalPages»:1},»seoTemplateName»:» ПАГИНИРОВАННЫЙ ИНДЕКС»,»infiniteScrollList»:[{«p»:1,»t»:518261}],»familyPanel»:{«topicInfo»:{«id»:518261,»title»:»Собор Святой Софии» ,»url»:»https://www.britannica.com/place/Cathedral-of-Saint-Sophia-cathedral-Novgorod-Russia»,»description»:»Западная архитектура: Киевская Русь и Россия: …от Новгорода началась с собором Святой Софии. Он был построен в 1045–1052 годах на месте одноименного деревянного 13-купольного храма. Новый собор следовал своему киевскому тезке в плане, но расхождения с византийским образцом совершенно очевидны; у него двойные проходы, но только три апсиды.…»,»type»:»ТЕМА»,»titleText»:»Собор Святой Софии»,»metaDescription»:»Другие статьи, где обсуждается собор Святой Софии: Западная архитектура: Киевская Русь и Русь: …Новгород начался с Софийского собора. Он был построен в 1045–1052 годах на месте одноименного деревянного 13-купольного храма. Новый собор следовал своему киевскому тезке в плане, но расхождения с византийским образцом совершенно очевидны; у него двойные проходы, но только три апсиды.…»,»identifierHtml»:»собор, Новгород, Россия»,»identifierText»:»собор, Новгород, Россия»,»topicClass»:»место»,»topicKey»:»Собор -собора-Софии-Новгород-Россия»,»articleContentType»:»INDEX»,»ppTecType»:»PLACE»,»templateId»:4,»topicType»:»INDEX»,»assemblyLinkPrefix»:»/ media/1/518261/»},»topicLink»:{«title»:»Собор Святой Софии»,»url»:»https://www.britannica.com/place/Cathedral-of-Saint-Sophia- собор-Новгород-Россия»},»tocPanel»:{«title»:»Каталог»,»itemTitle»:»Ссылки»,»toc»:null},»groups»:[{«type»:»МЕДИА», «title»:{«title»:»СМИ»,»url»:»https://www.

Новый собор следовал своему киевскому тезке в плане, но расхождения с византийским образцом совершенно очевидны; у него двойные проходы, но только три апсиды.…»,»type»:»ТЕМА»,»titleText»:»Собор Святой Софии»,»metaDescription»:»Другие статьи, где обсуждается собор Святой Софии: Западная архитектура: Киевская Русь и Русь: …Новгород начался с Софийского собора. Он был построен в 1045–1052 годах на месте одноименного деревянного 13-купольного храма. Новый собор следовал своему киевскому тезке в плане, но расхождения с византийским образцом совершенно очевидны; у него двойные проходы, но только три апсиды.…»,»identifierHtml»:»собор, Новгород, Россия»,»identifierText»:»собор, Новгород, Россия»,»topicClass»:»место»,»topicKey»:»Собор -собора-Софии-Новгород-Россия»,»articleContentType»:»INDEX»,»ppTecType»:»PLACE»,»templateId»:4,»topicType»:»INDEX»,»assemblyLinkPrefix»:»/ media/1/518261/»},»topicLink»:{«title»:»Собор Святой Софии»,»url»:»https://www.britannica.com/place/Cathedral-of-Saint-Sophia- собор-Новгород-Россия»},»tocPanel»:{«title»:»Каталог»,»itemTitle»:»Ссылки»,»toc»:null},»groups»:[{«type»:»МЕДИА», «title»:{«title»:»СМИ»,»url»:»https://www.

Он был построен в 1045–1052 годах на месте одноименного деревянного 13-купольного храма. Новый собор следовал своему киевскому тезке в плане, но расхождения с византийским образцом совершенно очевидны; у него двойные проходы, но только три апсиды.…\n

Он был построен в 1045–1052 годах на месте одноименного деревянного 13-купольного храма. Новый собор следовал своему киевскому тезке в плане, но расхождения с византийским образцом совершенно очевидны; у него двойные проходы, но только три апсиды.…\n