Содержание

Музейно-храмовый комплекс ВС РФ — парк Патриот

Музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил Российской Федерации — духовный символ России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью.

Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.

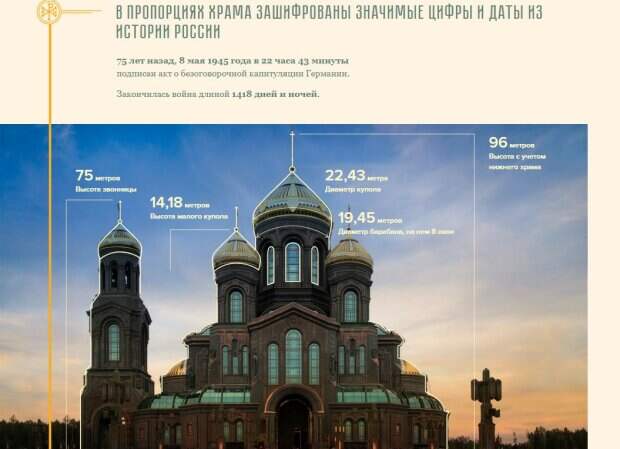

Высота Храма вместе с крестом по проекту — 95 метров. Диаметр барабана главного купола — 19,45 метров. Высота малого купола — 14,18 метров.

Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православного храмоздательства нововведения.

Каждый из приделов Храма посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.

Строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы.

«Музейно-Храмовый Комплекс ВС РФ»

Экспозиция музея — подробная история каждого дня Великой Отечественной войны в 32 галереях и 32 залах, 26 из которых иммерсивные с эффектом погружения. Протяженность музея – 1418 шагов. Именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война. В базе данных героев информация о более чем 34 млн. участниках войны. В музее свыше 8 тыс. экспонатов. Около 15 000 гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира размещены на постаментах вдоль здания музея.

Протяженность музея – 1418 шагов. Именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война. В базе данных героев информация о более чем 34 млн. участниках войны. В музее свыше 8 тыс. экспонатов. Около 15 000 гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира размещены на постаментах вдоль здания музея.

Памятник «Матерям победителей»

В восточной̆ части музейного комплекса установлена скульптурная композиция Даши Намдакова «Матерям победителей». Ее высота 9 метров. В основе образа – скорбящая женская фигура, укрывающая вечно горящую свечу — символ любви и памяти. Свеча была зажжена от Вечного Огня у Могилы Неизвестного Солдата на Красной̆ площади.

Икона-Складень

На восточной апсиде Главного храма Вооруженных Сил России установлена уникальная икона-складень Воскресения Христова. Он выполнен с применением золочения, эмалей и полудрагоценных камней. Складень в будние дни закрыт и открывается в субботу в 17 часов.

«Поле Победы»

«Поле Победы» — территория исторических реконструкций, где выставлена боевая техника военного времени, воссозданы окопы, блиндажи и руины зданий. Экспозиция работает в режиме свободного посещения со свободным доступом ко всем объектам и возможностью фотографировать.

Экспозиция работает в режиме свободного посещения со свободным доступом ко всем объектам и возможностью фотографировать.

Видео

Музейный комплекс — площадка №1

Технический центр

Партизанская деревня

Центр военно-тактических игр

Многофункциональный огневой центр

Отель ПСБ Патриот Cosmos Hotels

КВЦ «Патриот»

Конно-спортивный комплекс

Платформа «АРМИ»

Студия военных художников имени М.Б. Грекова

Экспозиция, посвящённая конфликту в Сирии

Экспозиция «Сирийский перелом»

Экспозиция «Атом на службе Родине»

Зона реконструкции исторических событий

Тренировочный скоростной спуск

Храм в честь Георгия Победоносца

Музей Армейских международных игр

Памятник-монумент ракете «Космос-3М»

Мемориальный комплекс

Бронепоезд БП-43

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

© Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 2015-2023

Информация представленная на данном веб-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации

Расписание богослужений — Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации

26-01 января

09-15 января

Понедельник, 02 января

09:00

ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН. ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ

МОЛЕБЕН. ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ

Церковные праздники: Предпразднство Рождества Христова. сщмч. Игнатия Богоносца, епископа (107), свт. Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского (1846), св. прав. Иоанна Кронштадтского (1908).

Придел благоверного великого князя Александра Невского Верхнего храма.

Вторник, 03 января

09:00

ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН. ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ

Церковные праздники: Предпразднство Рождества Христова. Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадавших (304), свт. Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца (1326).

Придел благоверного великого князя Александра Невского Верхнего храма.

Среда, 04 января

09:00

ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН. ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ

Церковные праздники: Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304), Мч. Хрисогона, мц. Феодотии, мчч. Евода, Евтихиана и иных (ок. 304), прп. Никифора Прокаженного, монаха (1964), Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова, пресвитеров (1938).

Евода, Евтихиана и иных (ок. 304), прп. Никифора Прокаженного, монаха (1964), Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова, пресвитеров (1938).

Придел благоверного великого князя Александра Невского Верхнего храма.

Четверг, 05 января

09:00

ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН. ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ

Церковные праздники: Предпразднство Рождества Христова. Мучеников, иже в Крите: Феоду́ла, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III).

Придел благоверного великого князя Александра Невского Верхнего храма.

Пятница, 06 января

08:00

ЧАСЫ НАВЕЧЕРИЯ. ВЕЧЕРНЯ

09:00

ЛИТУРГИЯ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Церковные праздники: Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Предпразднство Рождества Христова. Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и мц. Клавдии (ок. 262).

Клавдии (ок. 262).

Центральный алтарь Верхнего храма.

17:00

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ.

Центральный алтарь Верхнего храма.

23:30

ЧАСЫ

Центральный алтарь Верхнего храма.

Суббота, 07 января

00:01

ЛИТУРГИЯ

Центральный алтарь Верхнего храма.

09:00

ЛИТУРГИЯ

Придел равноапостольного князя Владимира Нижнего храма.

17:00

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

Центральный алтарь Верхнего храма.

Воскресенье, 08 января

09:00

ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН.

Церковные праздники: Попразднство Рождества Христова. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти, Собор Пресвятой Богородицы, сщмч. Евфимия, епископа Сардийского (ок. 840).

Евфимия, епископа Сардийского (ок. 840).

Центральный алтарь Верхнего храма.

26-01 января

09-15 января

Holy wars: Как собор пушек и славы символизирует путинскую Россию

© Artlook/Dreamstime.com

Прочтите оригинал статьи, опубликованной 2 марта 2022 года.

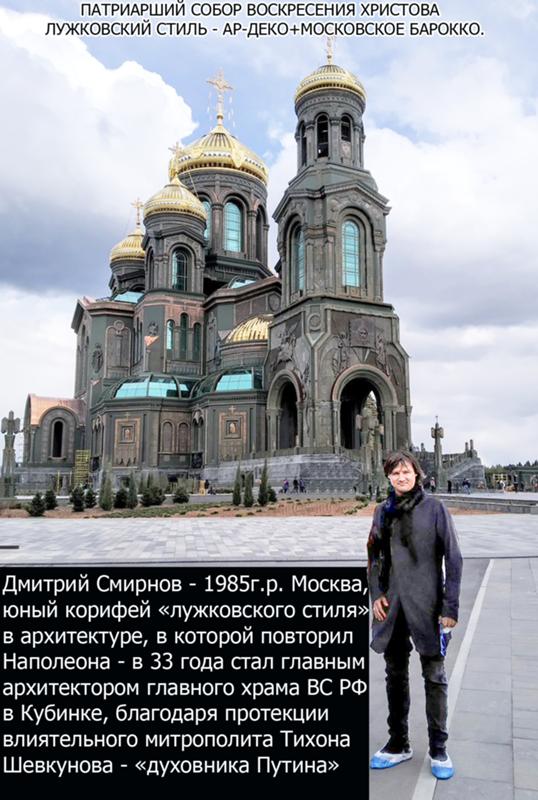

В июне 2020 года на окраине Москвы была освящена любопытная новая церковь: Главный храм Вооруженных Сил России. Огромный собор цвета хаки в военном тематическом парке прославляет могущество России. Изначально его планировалось открыть к 75-летию победы Советского Союза над нацистской Германией, в мае 2020 года, но из-за пандемии его отложили.

Задуманный министром обороны России после незаконной аннексии Крыма в 2014 году, собор воплощает мощную идеологию, которую отстаивает президент Владимир Путин при активной поддержке Русской православной церкви.

Кремлевское видение России объединяет государство, армию и Русскую православную церковь. Как исследователь национализма, я вижу в этом воинствующем религиозном национализме один из ключевых элементов мотивации Путина для вторжения в Украину, мою родную страну. Это также во многом объясняет поведение Москвы по отношению к коллективному «Западу» и мировому порядку после окончания «холодной войны».

Это также во многом объясняет поведение Москвы по отношению к коллективному «Западу» и мировому порядку после окончания «холодной войны».

Ангелы и пушки

Колокольня Храма Вооруженных Сил высотой 75 метров, символизирующая 75-летие окончания Великой Отечественной войны. Диаметр его купола – 19,45 метра, что указывает на год победы: 1945 год. Диаметр меньшего купола составляет 14,18 метра, что соответствует 1 418 дням войны. Трофейное оружие вплавлено в пол, чтобы каждый шаг был ударом по поверженным фашистам.

Фрески прославляют военную мощь России через историю, от средневековых сражений до современных войн в Грузии и Сирии. Архангелы возглавляют небесные и земные воинства, Христос вооружен мечом, а Пресвятая Богородица, изображенная как Родина, оказывает поддержку.

«Колыбели» христианства

Первоначальный план фресок включал празднование крымской оккупации с ликующими людьми, держащими транспарант с надписью «Крым наш» и «Навеки с Россией». В окончательной версии спорное «Крым наш» было заменено на более мягкое «Мы вместе».

В окончательной версии спорное «Крым наш» было заменено на более мягкое «Мы вместе».

Когда Россия аннексировала Крымский полуостров у Украины в 2014 году, Русская православная церковь праздновала, назвав Крым «колыбелью» русского христианства. Эта мифология основана на средневековой истории князя Владимира, который обратился в христианство в 10 веке и крестился в Крыму. Затем князь навязал веру своим подданным в Киеве, и оттуда она распространилась.

Русская Православная Церковь, также именуемая Московским Патриархатом, уже давно считает это событие своей основополагающей историей. Российская империя, которая связала себя с церковью, также приняла эту основополагающую историю.

«Русский мир»

Путин и глава Русской церкви Патриарх Кирилл воскресили эти представления об империи для XXI века в виде так называемого «Русского мира», придав новый смысл фразе, которая относится к средневековью.

В 2007 году Путин создал Фонд «Русский мир», которому было поручено продвигать русский язык и культуру во всем мире, например, культурный проект, сохраняющий интерпретации истории, одобренные Кремлем.

Для церкви и государства идея «Русского мира» заключает в себе миссию превращения России в духовный, культурный и политический центр цивилизации для противодействия либеральной, светской идеологии Запада. Это видение использовалось для оправдания политики дома и за рубежом.

Великая Отечественная война

Еще одна запланированная мозаика изображала празднование победы советских войск над нацистской Германией – Великой Отечественной войны, как в России называют Вторую мировую войну. На изображении были изображены солдаты, держащие портрет Иосифа Сталина, диктатора, руководившего СССР во время войны, среди толпы награжденных ветеранов. Сообщается, что эта мозаика была удалена перед открытием церкви.

Великая Отечественная война занимает особое, даже священное место в представлениях россиян об истории. Советский Союз понес огромные потери — 26 миллионов жизней по самым скромным подсчетам. Помимо полнейшего опустошения, многие русские в конечном итоге считают войну священной, в которой Советы защищали свою родину и весь мир от зла нацизма.

При Путине прославление войны и роли Сталина в победе достигло эпических масштабов. Нацизм по очень веским причинам рассматривается как проявление абсолютного зла.

Риторика этого воинствующего религиозного национализма была продемонстрирована, когда Россия угрожала вторжению в Украину и в конечном итоге действительно вторглась в нее. Во время выступления 24 февраля 2022 года Путин странным образом призвал к «денацификации» Украины. Он также говорил о братских отношениях между русским и украинским народами и отрицал существование украинского государства. По его мнению, суверенитет Украины является примером крайнего шовинистического национализма.

Заявление Путина о том, что правительством Украины управляют нацисты, абсурдно. Однако манипулирование этим образом имеет смысл в рамках этой идеологии. Изображение правительства в Киеве как зла помогает нарисовать войну в Украине в черно-белых тонах.

Мессианская миссия

Осязаемые геополитические проблемы могут быть движущей силой войны Путина в Украине, но его действия также, похоже, мотивированы желанием сохранить собственное наследие. В своем видении «Великой России», восстановленной до прежних размеров и влияния, Путин — защитник, который должен победить своих врагов.

В своем видении «Великой России», восстановленной до прежних размеров и влияния, Путин — защитник, который должен победить своих врагов.

Сам президент России фигурировал в более ранних версиях фресок собора вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако мозаику убрали после разногласий, и, как сообщается, сам Путин отдал приказ убрать ее, заявив, что еще слишком рано прославлять нынешнее руководство страны.

Патриарх Кирилл, назвавший правление Путина «чудом Божьим», сказал, что новый собор «сохраняет надежду на то, что будущие поколения подхватят духовную эстафету у прошлых поколений и спасут Отечество от внутренних и внешних врагов».

Этот изменчивый религиозный национализм проявляется в милитаризме, разворачивающемся на Украине.

24 февраля 2022 года, в день начала вторжения, Патриарх Кирилл призвал к скорейшему решению и защите мирных жителей Украины, напомнив при этом православным христианам о братской связи двух народов. Но саму войну он не осудил и сослался на «злые силы», пытающиеся разрушить единство России и Русской православной церкви.

Но саму войну он не осудил и сослался на «злые силы», пытающиеся разрушить единство России и Русской православной церкви.

Автор: Лена Суржко Харнед, доцент кафедры политологии Пенсильванского университета.

Религии | Бесплатный полнотекстовый | Главный Собор Взаимной Легитимации: Храм Вооруженных Сил России как место осмысления власти

Поступило: 26 августа 2021 г.

/

Пересмотрено: 9 октября 2021 г.

/

Принято: 18 октября 2021 г.

/

Опубликовано: 23 октября 2021 г.

(Эта статья относится к Спецвыпуску Русская Православная Церковь после постсоветского перехода)

Раунд 1

Рецензент 1 Доклад

В статье рассматриваются процессы взаимной легитимации Русской Православной Церкви и государства в условиях «путинизма» на примере нововозводимого Главного собора Вооруженных Сил России в г. Кубинка. Он предлагает аналитическую модель понимания взаимной легитимации как процесса дискурсивного создания идентичности и утверждает, что РПЦ и государство независимо друг от друга развивают этатистский и националистический дискурс и тем самым узаконивают друг друга. Аналитическая часть статьи содержит множество сложных моментов. Например, она раскрывает логику «différance» в том, как Церковь интерпретирует понятие национального единства: как свершившийся факт и как «движущуюся мишень». В другом месте автор проницательно обсуждает политическое использование страдательного залога в описании состояния религии в Советском Союзе.

Аналитическая часть статьи содержит множество сложных моментов. Например, она раскрывает логику «différance» в том, как Церковь интерпретирует понятие национального единства: как свершившийся факт и как «движущуюся мишень». В другом месте автор проницательно обсуждает политическое использование страдательного залога в описании состояния религии в Советском Союзе.

Сказав это, я должен упомянуть, что дедуктивная логика исследования не позволила автору увидеть более широкую картину и подтолкнула ее/его к радикальным выводам. Автор рассматривает и государство, и РПЦ как монолитные образования, пренебрегая содержательными вариациями внутри этих институтов. Логика рассмотрения высказываний только Президента России и Патриарха не выдерживает никакой критики, но автор рассматривает, например, взгляды Натальи Нарочницкой, безусловно являющейся частью политического мейнстрима, но наиболее представительной его участницей. Существуют также важные различия в представлении советского периода митрополитами Иларионом и Тихоном. Это не говоря уже о некоторых антигосударственных и антипутинских голосах внутри РПЦ, которые раздавались во время пандемии.

Это не говоря уже о некоторых антигосударственных и антипутинских голосах внутри РПЦ, которые раздавались во время пандемии.

Другая проблема заключается в том, что автор совершенно нечувствителен к динамике церковно-государственных отношений или к динамике новейшей российской интеллектуальной истории в этом отношении. Итак, выводы сделаны исходя из того, что идеология режима в России преимущественно консервативна. Оставляя в стороне вопрос, можно ли назвать идеологию режима после 2012 г. консервативной, важно отметить, что политический мейнстрим сейчас меньше интересуется религиозными ценностями, чем пять-десять лет назад. Автор представляет открытие Армейского собора как кульминацию государственно-церковной дружбы.

Это подводит нас к третьему аспекту, а именно балансу в отношениях между РПЦ и режимом «путинизма». Я думаю, что мы неправильно истолковываем реальность, если не будем учитывать дисбаланс в их отношениях, а ведь РПЦ больше нуждается в государстве, чем наоборот. В связи с этим в статье до конца не проясняется грань между государственными дискурсами о «религии», «вере», «духовности» и «РПЦ». В результате складывается впечатление, что Путин так же часто говорит о РПЦ, как Патриарх о государстве и власти, и это неправильно. В качестве небольшого замечания на с. 16 написано, что основным пересекающимся дискурсом является сильная государственность, тогда как в следующем абзаце подчеркивается, что дискурс о «народе» является «центральным». Если это последнее, то оно предлагает новое и многообещающее направление исследований в направлении понимания популизма в российском контексте.

В связи с этим в статье до конца не проясняется грань между государственными дискурсами о «религии», «вере», «духовности» и «РПЦ». В результате складывается впечатление, что Путин так же часто говорит о РПЦ, как Патриарх о государстве и власти, и это неправильно. В качестве небольшого замечания на с. 16 написано, что основным пересекающимся дискурсом является сильная государственность, тогда как в следующем абзаце подчеркивается, что дискурс о «народе» является «центральным». Если это последнее, то оно предлагает новое и многообещающее направление исследований в направлении понимания популизма в российском контексте.

В целом, признавая аналитические качества статьи, трудно рекомендовать ее к публикации в существующем виде. Он должен включать в себя прилично написанный контекстуализирующий раздел, который рассматривал бы проблему церковно-государственных отношений во всей ее сложности и динамизме. Статья определенно должна охватывать более широкий круг существующей литературы, потому что сейчас она очень избирательна в этом отношении.

Ответ автора

См. вложение.

Ответ автора Файл: Ответ автора.pdf

Отчет рецензента 2

Новизна предлагаемой статьи определяется ее темой и трансдисциплинарной методологией. Поскольку возведение храмов, посвященных военным победам в государствах и государствах, где доминировало восточное православие, не было предметом систематического исследования, представленное исследование будет стимулировать научные усилия в этом направлении.

Всесторонне представлены и объяснены авторские гипотезы на фоне ведущих концепций изучения церковно-государственных отношений в постсоветской России. В то же время автор не приводит аргументов в пользу своего тезиса об участии Русской Церкви в сакрализации памяти о советском прошлом. Раздел «Государство в церковном дискурсе» содержит лишь расплывчатые упоминания о победе Советского Союза во Второй мировой войне и врагах Отечества9.0007

Статья имеет понятную структуру. Четко очерчены ее цели и объект анализа. Точно представлены теоретические соображения автора. Однако есть некоторые проблемы, которые необходимо решить.

Точно представлены теоретические соображения автора. Однако есть некоторые проблемы, которые необходимо решить.

В статье не дается обзор истории храма и/или современного облика Храма Вооруженных Сил, что находится в центре предлагаемого исследования, например, что это третий по величине православный храм в России после соборы Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского в Санкт-Петербурге. В результате читатели не в состоянии соотнести представленные церковно-государственные нарративы с осязаемым образом. Например, не зная об архитектуре храма, их смутит ссылка на «верхний храм» (с. 9).).

Концептуальный аппарат статьи очень подробно представляет авторское понимание «легитимации» и определения терминов и понятий, используемых в его/ее исследовании. Предлагаемый текст, однако, обнаруживает некоторый дисбаланс между его скрупулезно разработанной теоретической частью и аналитической. В частности, при анализе источников («Результаты и обсуждение» автор не использует досконально определенные термины («структурная/объектная/субъективная власть» и «взаимная/объектная/субъективная легитимация») из теоретической части статьи). , с. 8-15), например, он говорит о «структурных элементах» и «субъективных практиках» (с. 12). Точно так же заявление о том, что «народ» является самым активным 9агент 0072 в речи патриарха Кирилла» (с. 11) может вызвать недоумение. Между тем термины, введенные в теоретическом разделе, появляются в основном в последнем разделе «Выводы». Однако в этом разделе отмечены и некоторые отступления от предложенной терминологии, например ссылка на «структурное влияние» (с. 16). Столь неравномерно используемая терминология искажает теоретическую и интерпретативную части анализа и оставляет впечатление теоретического анализа.

, с. 8-15), например, он говорит о «структурных элементах» и «субъективных практиках» (с. 12). Точно так же заявление о том, что «народ» является самым активным 9агент 0072 в речи патриарха Кирилла» (с. 11) может вызвать недоумение. Между тем термины, введенные в теоретическом разделе, появляются в основном в последнем разделе «Выводы». Однако в этом разделе отмечены и некоторые отступления от предложенной терминологии, например ссылка на «структурное влияние» (с. 16). Столь неравномерно используемая терминология искажает теоретическую и интерпретативную части анализа и оставляет впечатление теоретического анализа.

Кроме того, в дискурсивном анализе не учитывается более чем 25-летнее сотрудничество Московской Патриархии и Российского государства в военной сфере, например, первое соглашение о сотрудничестве Московской Патриархии и Минобороны России было подписано в 1994. (Сергей Мозговой, «Взаимоотношения Армии и Церкви в Российской Федерации» [Отношения между армией и церковью в Российской Федерации], Журнал институтов власти в постсоветских обществах , выпуск 3, 2005, стр. 1-22). Короче говоря, автор не обсуждает влияние этого опыта на нынешнюю церковную и государственную риторику. Эта слабость также ограничивает эффективность четырех текстовых механизмов, используемых автором для целей его/ее дискурсивного анализа.

1-22). Короче говоря, автор не обсуждает влияние этого опыта на нынешнюю церковную и государственную риторику. Эта слабость также ограничивает эффективность четырех текстовых механизмов, используемых автором для целей его/ее дискурсивного анализа.

В то же время предложенное сравнение дела Собора Вооруженных Сил с храмом Святых Новомучеников и Исповедников Российских оказывает несколько противоречивое воздействие на аргументацию автора. В частности, представленные данные свидетельствуют о том, что Собор Святых Новомучеников и Исповедников является еще одним местом взаимной легитимации, например, Храм Вооруженных Сил как еще один «главный собор взаимной легитимации» (помимо его функционирования как места созидания власти) .

Недостаточным представляется и анализ некоторых понятий, используемых в церковно-государственной риторике. Особенно это относится к широко используемому понятию Родина (Родина). В статье не раскрываются его мнимые «священные границы» (с.10) Родины. Как их определяют руководители церкви и государства? Границы Родины пересекаются с границами Российской Федерации или с бывшими советскими? Без такой ясности представленный анализ несостоятелен. В частности, остаются абстрактными тезисы русских церковных и государственных деятелей о защите Родины от врагов (стр. 10, 12, 15). Они мало говорят нам о взаимной легитимации между церковью и государством и о том, как и те и другие понимают власть друг друга. Точно так же без дальнейшего анализа затрагивается вопрос о сакрализации границ. В частности, не приводится доказательств в поддержку утверждения о том, что «сакрализация границ Советского Союза подчеркивает эссенциалистское построение России как прочно утвердившегося в истории субъекта, независимо от ее облика и формы» (с. 10).

В частности, остаются абстрактными тезисы русских церковных и государственных деятелей о защите Родины от врагов (стр. 10, 12, 15). Они мало говорят нам о взаимной легитимации между церковью и государством и о том, как и те и другие понимают власть друг друга. Точно так же без дальнейшего анализа затрагивается вопрос о сакрализации границ. В частности, не приводится доказательств в поддержку утверждения о том, что «сакрализация границ Советского Союза подчеркивает эссенциалистское построение России как прочно утвердившегося в истории субъекта, независимо от ее облика и формы» (с. 10).

Кроме того, обращение ко Второй мировой войне как к «Великой Отечественной войне» вызывает методологические вопросы. Хотя его постоянное использование в нарративе о Российском государстве и Московском патриархате является результатом особой традиции, странно найти его в собственном повествовании автора. Кроме того, предмет анализа предполагает размышление о различном наименовании этого события в отечественной и мировой историографии. Анализ использования альтернативных названий также представляется необходимым с точки зрения выдвинутых гипотез.

Анализ использования альтернативных названий также представляется необходимым с точки зрения выдвинутых гипотез.

Наконец, выбор слов для некоторых субтитров может сбивать с толку, например, для субтитров «Мир» (стр. 8, 13). Кажется, что первый обращается к сфере Государства (стр. 8), а второй — к сфере Церкви (стр. 13). Аналогичным образом подзаголовок «Место» (стр. 10, 14) может стать более полным, если заменить его словом «положение».

В заключение, представленный текст нуждается в доработке. Для устранения выявленных недостатков автору необходимо:

- аргументировать тезис об участии Русской Церкви в сакрализации памяти о советском прошлом;

- , чтобы дать обзор истории храма и/или нынешних взглядов Церкви Вооруженных Сил;

- применять термины, разработанные в теоретической части статьи, в аналитической;

- с учетом более чем 25-летнего сотрудничества Московского Патриархата и Российского государства в военной сфере по текущему рассказу представителей церкви и государства;

- для анализа понятия Родины (и ее сакральных границ), а также обращения ко Второй мировой войне как к «Великой Отечественной войне» в риторике российских церковных и государственных деятелей.

№

№

Ответ автора

См. вложение.

Ответ автора Файл: Ответ автора.pdf

Рецензент 3 Отчет

В работе много важных и ценных идей, тема статьи актуальна. Полностью поддерживаю идею автора показать, как дискурс взаимной легитимации между Церковью и государством иллюстрируется новопостроенным Главным Собором Вооружённых Сил России (ГВС РФ). Действительно, очень важно провести специальный анализ различных смыслов, которые этот собор может демонстрировать как символ, сакрализирующий Отечество. Процесс построения националистической нормативной базы, в которой превыше всего ценится верность «Отечеству», имеет сегодня множество форм, и такой Собор — одна из самых примечательных среди них.

Тема и направленность статьи безусловно актуальны, а в тексте есть новизна. Большинство выводов хорошо основаны на анализе. Статья имеет множество достоинств.

Примечательно, что автор очень подробно рассматривает значение Главного Собора Вооруженных Сил России для утверждения понимания Отечества как высшей ценности. И большим плюсом является то, что автор анализирует смыслы Великой Победы в Великой Отечественной войне, которые озвучивает в своих проповедях Патриарх Кирилл, и анализ высказываний светских деятелей относительно духовного смысла войны и военной сферы, в частности, Министра обороны Шойгу, где он высказывает мысль о представлении через Церковь пространства национального и воинского вдохновения, и слова В.Герасимова.

И большим плюсом является то, что автор анализирует смыслы Великой Победы в Великой Отечественной войне, которые озвучивает в своих проповедях Патриарх Кирилл, и анализ высказываний светских деятелей относительно духовного смысла войны и военной сферы, в частности, Министра обороны Шойгу, где он высказывает мысль о представлении через Церковь пространства национального и воинского вдохновения, и слова В.Герасимова.

Однако, приводя цитаты церковных деятелей, разумно иметь в виду, что церковные голоса не ограничиваются Патриархом Кириллом. Примеры высказываний других церковных спикеров относительно Великой Победы и смысла МКРАФ нужны для того, чтобы сопоставить их со словами Патриарха, отметив сходства и различия. Лучше бы учесть голоса некоторых «низких» представителей духовенства РПЦ, и в связи с этим сегодня довольно много высказываний рядовых священников по поводу понимания Великой Победы во Второй мировой войне.

Автор пишет, что появление Главного Собора Вооруженных Сил России знаменует собой особое развитие церковно-государственных отношений в России. Однако лучше уточнить более подробно, в какой степени и в каких аспектах МКРАФ можно считать совершенно новым явлением, а в каких — продолжением какой-то более старой традиции? Специфику МКРАФ автор объясняет спецификой развития церковно-государственных отношений в России через новый этап отношений между Правительством и Синодом, проявившийся в тесной «дискурсивной погоне». Однако означает ли МКРАФ принципиальное новшество для самой Церкви, выходящее за рамки церковно-государственных отношений?

Однако лучше уточнить более подробно, в какой степени и в каких аспектах МКРАФ можно считать совершенно новым явлением, а в каких — продолжением какой-то более старой традиции? Специфику МКРАФ автор объясняет спецификой развития церковно-государственных отношений в России через новый этап отношений между Правительством и Синодом, проявившийся в тесной «дискурсивной погоне». Однако означает ли МКРАФ принципиальное новшество для самой Церкви, выходящее за рамки церковно-государственных отношений?

Если рассмотреть этот вопрос с точки зрения легитимации, то возникает и аналогичный вопрос: насколько MCRAF принципиально нов? Потому что очевидно, что до революции имел место факт взаимной легитимации Церкви и государства, эта легитимация была еще гораздо более институционально и исторически порождена, и более основывалась на институте Российской Монархии: государственной власти в лице монарха было более сакральным, и эта сакрализация поддерживалась в основном благодаря православной традиции на Руси. Церковь легитимизировала государство до революции не меньше, чем сегодня.

Церковь легитимизировала государство до революции не меньше, чем сегодня.

Совершенно правильно пишет автор, что «понятие взаимной легитимации не исчерпывает всей сложности церковно-государственных отношений в современной России». Однако, по правде говоря, сами церковно-государственные отношения также не исчерпывают объяснения столь широкого распространения милитаризации в православии, в нашем случае – в русском православии. А учитывая, что автор акцентирует внимание на МКРАФ, возникает вопрос о причине такой популярности именно военно-символической формы.

Почему Российское государство и РПЦ в своем взаимодействии выбирают в качестве точки легитимации прежде всего милитаристскую сферу, а не какую-то другую? Появление Главного собора — это лишь верхушка айсберга, за которой скрывается множество менее заметных, но не менее важных форм милитаризации русского православия. Объясняется ли эта милитаризация только целью легитимации и вообще только политическими мотивами, или есть иные внутренние причины церковно-военного симбиоза?

Автор ссылается на традицию римской религии, когда он (или она) объясняет единство между религиозным и военным: «давняя традиция единства между религиозным и военным (действительно, этот термин происходит от римского бога Марса) символов восходит, по крайней мере, ко временам древнего templum Victoriae на Палатинском холме в Риме». Однако такая ссылка кажется недостаточной для объяснения нормативности церковно-военного симбиоза. Конечно, христианство многое почерпнуло из атрибутов и элементов Римской империи, но в церковно-христианской традиции, а в нашем случае и в русской православной традиции, до сих пор существуют существенно отличные от римского язычества принципы духовности и ценности, особенно те, которые сформировались в монашестве, этика которых пронизывает христианство, то, что Скотт Кенворти называет созерцательными и отшельническими духовными традициями и вопросами, спасают ли они мир или отрекаются от него (Kenworthy 2008).

Однако такая ссылка кажется недостаточной для объяснения нормативности церковно-военного симбиоза. Конечно, христианство многое почерпнуло из атрибутов и элементов Римской империи, но в церковно-христианской традиции, а в нашем случае и в русской православной традиции, до сих пор существуют существенно отличные от римского язычества принципы духовности и ценности, особенно те, которые сформировались в монашестве, этика которых пронизывает христианство, то, что Скотт Кенворти называет созерцательными и отшельническими духовными традициями и вопросами, спасают ли они мир или отрекаются от него (Kenworthy 2008).

Совершенно очевидно (и это подтверждается большим количеством научной литературы), что аскетически-монашеская традиция весьма важна для русской церковной традиции. Итак, некоторые пояснения к объяснению того, что в конечном счете помогает в глазах верующих факт новоявления невообразимых гибридных форм становящейся достаточно распространенной церковно-воинской культуры и некоего «богословия войны» с традиционным для православной традиции созерцательным модусом нужный. Обусловлены ли они чисто утилитарными или политическими причинами, желанием легитимировать государственную власть в угоду государственным приоритетам и праву государства считать себя правопреемником советского и до1917 периодов одновременно?

Обусловлены ли они чисто утилитарными или политическими причинами, желанием легитимировать государственную власть в угоду государственным приоритетам и праву государства считать себя правопреемником советского и до1917 периодов одновременно?

Имеет ли популярность милитаристского аспекта в церковной культуре какие-то не внешние, а внутренние причины? Я имею в виду предпосылки внутри самой церковной культуры, без оглядки на ситуативные политические задачи. Исследователи отвечают на этот вопрос по-разному, интересно было бы предпочтение автора, какая точка зрения ему (или ей) ближе, или увидеть его собственное объяснение?

В этой связи можно было бы сослаться на работу Бетси Перабо (2019) « русское православие и русско-японская война . Лондон», ее концепции «христолюбивой армии», а также к произведениям церковных авторов, особенно американского православного священника Александра Вебстера, например, к книге А. Вебстера и Д. Коула. « The Virtue of War: Reclaiming the Classical Christian Traditions East and West» (Salisbury: Regina Orthod Press Incб 2004) и к статье А. Вебстера с весьма интригующим и провокационным для Православия названием «Война как меньшее благо, (2003), где священник доказывает, что церковные люди должны считать войны не «меньшим злом», а «меньшим благом».

Вебстера с весьма интригующим и провокационным для Православия названием «Война как меньшее благо, (2003), где священник доказывает, что церковные люди должны считать войны не «меньшим злом», а «меньшим благом».

Очевидно, что Православная Церковь в США не имеет ни положения, ни той роли, которую она играет в России. И в отличие от кремлевских властей, США не нуждаются в легитимации своей власти и исторической преемственности со стороны РПЦ. Тем не менее, в США можно найти сторонников церковно-армейского сближения и симбиоза, как, например, идеи известного апологета «военного православия» протоиерея Александра Вебстера. Очевидно, у священника есть мотивация, отличная от цели легитимации, описанной автором применительно к России. Какая это может быть мотивация?

Из современного периода рекомендую обратить внимание на работы Бориса Кнорре и Алексея Зыгмонта «Воинское благочестие» в православии XXI века: возврат к классическим традициям или формирование новой теологии войны?» (Религии 2020 ), где также анализируется Главный Собор Вооружённых Сил России или Б. Кнорре «Богословие войны в постсоветском российском православии» (Страницы 2015), где некоторые концепции сращения Церкви и армии и даже в известном смысле военной духовности и представлены ритуальные приемы Войны , в которых констатируется, что Церковь иногда может рассматриваться в глазах военных и даже церковных чиновников как своего рода военная ветвь и некоторые концепции церковно-военного симбиоза.

Кнорре «Богословие войны в постсоветском российском православии» (Страницы 2015), где некоторые концепции сращения Церкви и армии и даже в известном смысле военной духовности и представлены ритуальные приемы Войны , в которых констатируется, что Церковь иногда может рассматриваться в глазах военных и даже церковных чиновников как своего рода военная ветвь и некоторые концепции церковно-военного симбиоза.

Сами церковные деятели могут даже устраивать церковно-воинские парады с участием священников и военных в одном «строю», изобретать церковно-воинские мундиры для военных священников, проводить войсковые крестные ходы, что заставляет говорить о явлении церковно-обрядово- символическое принятие войны. То есть усиление сакрализации войны сегодня происходит на глубочайшем уровне мистического чувства церковных людей. Вряд ли подобное явление может быть объяснено только «циничным ощущением» по Питириму Сорокину, которое вспоминал Карпов (в рукописи — строки 414 — 416). Идея легитимации кажется вполне разумной, и я ее поддерживаю, однако было бы слишком примитивно, если бы мы предпочитали объяснять такие вещи, как MCRAF, только политическими целями.

Идея легитимации кажется вполне разумной, и я ее поддерживаю, однако было бы слишком примитивно, если бы мы предпочитали объяснять такие вещи, как MCRAF, только политическими целями.

Автор обращает внимание на дискурс государственной безопасности словами Патриарха Кирилла, призывы Патриарха к дискурсу национальной безопасности, которые наряду с «силой, единством, верой, благоденствием, миром», по заключению автора, «образуют паутину общепринятых структурных элементов, делающих власть режима значимой» (строки 288–294).

Рекомендую автору обратить его (или ее) внимание на статью, посвященную дискурсу безопасности и тому, как он используется для интерпретации церковных ценностей в России — это работа Жардара Остбё (2017) «Секьюритизация». духовно-нравственные ценности в России», // Постсоветские дела 33(3): 200–216. Также хотелось бы порекомендовать ознакомиться с книгой Остбё «Новый Третий Рим: чтения русского националистического мифа» (Columbia University Press, 2016). В этой книге аспект церковно-государственного сотрудничества анализируется, однако, и с другой точки зрения.

Примечательно, что автор показывает, как Патриарх Кирилл упоминает о Великой Победе в Великой Отечественной войне. Однако возникает вопрос: является ли легитимация власти единственным поводом для импликации Великой Победы в церковном лексиконе? Или есть какие-то другие причины такого принятия. Я бы порекомендовал (хотя и не обязательно) посмотреть статью Анны Брискиной-Мюллер (2015). Власть и победа как центральные категории русского церковно-государственного дискурса сегодня. Доклад, представленный на конференции «Политическое православие и тоталитаризм в посткоммунистическую эпоху», Культурный центр «София» (Хельсинки, Финляндия, 28–31 мая), при наличии возможности его получения автором (я не уверен, что он уже опубликован, поэтому я понимаю, что его может быть трудно получить).

Авторскую концепцию интерпретации церковно-военного симбиоза в пользу церковной легитимации государственной власти и сакрализации Отечества я оцениваю как высшую ценность, однако считаю, что такая утилитарная задача не может полностью объяснить феномен церковно-военного симбиоза. Предлагаю обратить внимание автора на этот недостаток, чтобы избежать упрощенной картины, когда идеологические действия вводятся исключительно сверху или от такого высшего церковного деятеля, как Патриарх.

Предлагаю обратить внимание автора на этот недостаток, чтобы избежать упрощенной картины, когда идеологические действия вводятся исключительно сверху или от такого высшего церковного деятеля, как Патриарх.

Конечно, задача не одной статьи — проанализировать причины поддержки милитаризации церковной культуры внутри церковной среды во всей ее сложности, однако, думаю, следует сделать некоторые дополнительные уточнения.

Наконец, по поводу композиции, аргументации и структуры статьи хотелось бы сделать еще одно важное замечание. В начале статьи автор приводит довольно внушительный раздел «Теоретические и концептуальные основы», где приводится множество теоретических и концептуальных подходов, в частности таких теоретиков, как Гудзини, Лакан, Лаклау и Муфф, Ховарт, Гилли и некоторых других. упоминаются. Эти обсуждения обеспечивают хороший фон для анализа. Однако при чтении других частей чувствуется отсутствие связи между упомянутыми выше теоретическими подходами и основным изложением, сфокусированным на значении Собора и идеологического сотрудничества церкви и государства. Было бы хорошо дополнительно отразить их связь с анализом рукописи. То есть иметь более диалогические отношения между этой частью и анализом. Идеи некоторых теоретиков упоминаются далее и подразумеваются в основном повествовании, как, например, идеи Ивера Неймана. Однако большинство из упомянутых в разделе «Теоретические и концептуальные основы» далее в основном повествовании не используются. Итак, теоретико-методологическая часть представляется во многих пунктах некой «вещью в себе» и обособленной от других частей.

Было бы хорошо дополнительно отразить их связь с анализом рукописи. То есть иметь более диалогические отношения между этой частью и анализом. Идеи некоторых теоретиков упоминаются далее и подразумеваются в основном повествовании, как, например, идеи Ивера Неймана. Однако большинство из упомянутых в разделе «Теоретические и концептуальные основы» далее в основном повествовании не используются. Итак, теоретико-методологическая часть представляется во многих пунктах некой «вещью в себе» и обособленной от других частей.

Конечно, статья заслуживает публикации в перспективе. Тем не менее, я считаю, что эта статья должна быть существенно улучшена и нуждается в серьезной доработке перед публикацией.

Ответ автора

См. вложение.

Файл ответа автора: Ответ автора.pdf

Раунд 2

Отчет рецензента 3

Автор значительно переработал рукопись в ответ на более раннюю версию и тщательно документирует эти изменения.