Содержание

Зимний дворец: история, фото, как добраться

Зимний дворец – ключевая достопримечательность Санкт-Петербурга. Расположен на Дворцовой площади, ближайшая станция метро – Невский Проспект.

С 1762 по 1904-й год Зимний дворец являлся основной резиденцией императора и его семьи. По архитектурным особенностям, количеству и качеству скульптур, лепнине и декору дворец не имеет равных не только в России, но и во всей Европе.

Строительство уникального здания, которое должно было поразить весь мир и стать украшением Северной столицы, началось в 1754-ом году. Проект дворца создал великий архитектор Б. Растрелли, он же руководил строительными работами на месте.

В архитектурном отношении Зимний дворец – ярчайший представитель барокко с вкраплениями изысканного рококо. Заказчицей строительства была императрица Елизавета Петровна, но ей так и не удалось пожить в Зимнем: сдача объекта произошла лишь во времена Екатерины Второй.

Зимний дворец насчитывает свыше 1000 просторных комнат, 117 широких лестничных пролетов и более 4 тысяч дверных и оконных проемов.

Здание Зимнего дворца — туристический объект высшей степени узнаваемости. Кроме того, в Зимнем находится главный российский музей – Петербургский Эрмитаж: собрание предметов искусства, равное по значению коллекциям Лувра и музея Метрополитен (Нью-Йорк).

Эрмитаж был создан при Екатерине Второй, когда императрица повелела построить поблизости от Зимнего Дворца специальное хранилище для принадлежащих ей картин. Это собрание получило название Малый Эрмитаж. В дальнейшем к Зимнему дворцу были пристроены еще два здания – Старый Эрмитаж и Эрмитажный театр.

Последняя часть дворцового комплекса была возведена в 19-ом веке: это здание было названо Новым Эрмитажем.

Зимний дворец пережил немало пожаров, ремонтов, переделок интерьера. В изначальном виде до нас дошла Иорданская лестница. По этой лестнице представители императорской фамилии в компании высших духовных лиц спускались к проруби на Неве для религиозных обрядов.

В 1826-ом году в Зимнем дворце была открыта галерея портретов героев войны с Наполеоном.

В 1837 году дворец пережил самый сильный пожар в своей истории: от строения, по сути дела, остались лишь стены. Три года шла реконструкция Зимнего, после которой он стал еще красивее и величественней.

В 1917 году большевики распорядились передать все дворцовые помещения под государственный музей Эрмитаж, хотя свободный осмотр экспозиций был открыт еще в 1863-м году императором Александром Вторым.

Для гостей открыты многие покои Зимнего дворца, в том числе, Большой тронный зал, в котором проходили коронации. Посетители могут пройти в Золотую гостиную, сплошь покрытую позолотой, в Будуар с зеркалами и статуями, в Малахитовый и Концертный залы.

Музей Петербургский Эрмитаж в Зимнем дворце – это свыше трех миллионов уникальных произведений искусства, палеонтологических находок, оружия, доспехов, драгоценностей и многого другого. Чтобы бегло осмотреть все представленные в Эрмитаже экспонаты понадобится больше 9 лет.

Гостям Эрмитажа нужно помнить, что осуществление фотосъемки в помещениях Зимнего дворца возможно только по купленным в кассе билетам.

Сегодня Эрмитаж – один из самых популярных музеев мира, ежегодно привлекающий миллионы туристов из разных стран света. Предметы искусства расположены в парадных залах Зимнего дворца, которые сами по себе являются мировым архитектурно-художественным достоянием.

Особой популярностью пользуется Лоджия Рафаэля, представляющая точную копию ватиканской галереи. В Рыцарском зале можно увидеть оружие и доспехи Средних веков. В Золотой Кладовой хранятся драгоценности 16-го века, скифское и древнегреческое золото, найденное в причерноморских полисах.

Символом Эрмитажа, таким же, как «Джоконда» в Лувре, является картина Рембрандта «Даная» — одно из величайших полотен, когда-либо созданных живописцами. «Даная» входит в тройку самых узнаваемых произведений искусства.

Посетительницам Зимнего дворца не стоит надевать туфли на каблуках – такая обувь может испортить уникальное покрытие пола. Еду и воду в музей пронести не удастся – все сумки проверяются на входе.

Видео:

youtube.com/embed/bjEUvs-QEg4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

Как добраться:

[yandexMap name=»Зимний дворец» description=»Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 32″]Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 32[/yandexMap]

Зимний дворец и музей Эрмитаж

Главная достопримечательность северной столицы и главный музей страны

Этот монументально-роскошный дворец я впервые увидела лет в 15-16, и кажется именно он был самым сильным впечатлением от первой в жизни поездки в Санкт-Петербург. Собственно, это был самый первый дворец в моей жизни – до этого никаких других царственно-благородных строений я и не видала. Особенно запомнились огромные подъезды с фонарями (покажу ниже) и главная лестница музея (которая Посольская, тоже ниже будет). Конечно, впоследствии после первой поездки в Петербург были и другие.. Но уже без посещения музея Эрмитажа (другие интересы в студенчестве нашем были)). Словом, я наконец-то решила не просто обновить давние впечатления, а именно заново открыть для себя главный музей страны.

Зимний дворец на Дворцовой площади Санкт-Петербурга — главная достопримечательность северной столицы, с 1762 по 1904 год служившая официальной зимней резиденцией российских императоров. Основной императорский дворец России по богатству и разнообразию скульптурного и архитектурного декора не имеет себе равных. Стиль – пышное барокко с элементами рококо. Нынешнее здание дворца – уже пятом по счету на этом месте, оно было построено архитектором Бартоломео Растрелли в 1754-1762гг.

Лучший способ впервые увидеть Зимний дворец и Дворцовую площадь – прийти с Большой Морской улицы через арку. Зимний дворец и Дворцовая площадь образуют красивейший архитектурный ансамбль современного города и являются одним из главных объектов внутрироссийского и международного туризма.

Итак, с момента окончания строительства в 1762 году по 1904 год Зимний дворец использовался в качестве официальной зимней резиденции всех российских императоров (а в 1904 году Николай II перенёс постоянную резиденцию в Александровский дворец в Царском Селе, откуда его и арестовали). В завершенном в 1762г. Зимнем дворце было более 1000 комнат, 117 лестниц, почти по две тысячи окон и дверей.

В завершенном в 1762г. Зимнем дворце было более 1000 комнат, 117 лестниц, почти по две тысячи окон и дверей.

Великолепие дворца подчеркивается скульптурами и вазами, установленными над карнизом по всему периметру здания.

На момент окончания строительства Зимнего дворца в 1764г. он на долгое время был самым высоким жилым зданием Санкт-Петербурга.

Императрица Елизавета Петровна не дожила до окончания строительства, принимал работу 6 апреля 1762 года уже Пётр III. К этому времени была закончена отделка фасадов, но многие внутренние помещения ещё не были готовы. Летом 1762 года Петра III свергли с престола, окончено строительство Зимнего дворца уже при Екатерине II.

Интересно, что первоначальным цветом стен Зимнего дворца был.. светло-жёлтый (а не нынешний знакомый всем бирюзовый). Такой же желтый цвет имели тогда в 18в. стены дворцов Версаля под Парижем и Шёнбрунна в Вене. В 19 веке в оттенке цвета стен Зимнего дворца появились более глубокие оттенки охры и даже красные тона (об этом свидетельствуют многочисленные картины художников). Дворец стал терракотово-кирпичного цвета. Потом в советское время были самые разные эксперименты с окраской, вплоть до серого цвета. Ну а в наше время – всем известный бирюзово-голубой.

Дворец стал терракотово-кирпичного цвета. Потом в советское время были самые разные эксперименты с окраской, вплоть до серого цвета. Ну а в наше время – всем известный бирюзово-голубой.

Кстати, я на этот раз наконец-то выяснила для себя разницу между голубым цветом Зимнего и похожим на него Царскосельского дворца. Оба дворца часто мелькают в кино, и иногда непонятно, где происходят те или иные события (ведь внешняя бело-золотая отделка лепниной у них немного похожа). Например, в «Тайнах дворцовых переворотов» по кадру иногда не совсем понятно, где именно происходит действие, в Петербурге или Царском селе, приходится буквально приглядываться к дворцу на заднем фоне или копаться в истории в интернете)). Вобщем, выяснила для себя путем сравнения собственными глазами — у Зимнего дворца цвет бирюзово-изумрудный (т.е. с немалым оттенком зелёного, как теплого моря в яркий солнечный день). А у Екатерининского дворца цвет – именно глубоко-голубой (как ясного неба, никаких зелёных оттенков там совсем нет). Придавать окраске стен Зимнего дворца разные оттенки зеленого начали с 1947г., с чем, кстати, не согласны многие искусствоведы-историки Эрмитажа.

Придавать окраске стен Зимнего дворца разные оттенки зеленого начали с 1947г., с чем, кстати, не согласны многие искусствоведы-историки Эрмитажа.

Характерной чертой Дворцовой площади около входа во дворец является наличие вереницы карет – для туристов, желающих еще более проникнуться духом имперского прошлого. Все кареты разные, есть возможность выбора по своему вкусу.

Трёхэтажное здание дворца в плане имеет форму каре с внутренним двором. Фасад, обращённый к Дворцовой площади, прорезан аркой парадного въезда. Здесь очень красивые ажурные ворота с позолотой, короной Российской империи и орлами.

Эти парадные ворота были показаны в ключевой сцене фильма «Октябрь» (1927г.) режиссера Сергея Эйзенштейна про революцию 1917г. В фильме при штурме Зимнего толпа (а особенно один матрос) взбирается на эти ворота, кидает гранаты на защитников Временного правительства и кричит «Вперед!». Но на самом деле в ту октябрьскую ночь никто эти ворота не штурмовал. Солдаты и матросы спокойно вошли во дворец через другой вход, боковой (со стороны Адмиралтейства), который отчего-то оказался незапертым. Ну а Сергей Эйзенштейн показал этот эпизод так, как он лично считал было бы более эффектно для зрителя кино, хотя с реальной историей это имеет мало общего.

Солдаты и матросы спокойно вошли во дворец через другой вход, боковой (со стороны Адмиралтейства), который отчего-то оказался незапертым. Ну а Сергей Эйзенштейн показал этот эпизод так, как он лично считал было бы более эффектно для зрителя кино, хотя с реальной историей это имеет мало общего.

Кстати, изначально архитектор дворца Растрелли вообще не планировал на этих арках никаких ворот, предполагались просто сквозные проезды/проходы. Когда к власти пришла Екатерина (а произошло это в результате переворота) – в целях понятной безопасности новая императрица решила огородиться запирающимися воротами. Причем при Екатерине II эти парадные ворота были деревянными, глухими и окрашенными белой краской. К концу 18 века они изрядно поистрепались. А в 1837г. при пожаре дворца и вовсе окончательно сгорели. Новые ворота сделали снова деревянными и глухими. Первые предложения заменить их на металлические, кованые и ажурные прозвучали в 1860г., но менять «из соображений безопасности» не стали. И только в 1880-х гг. при императоре Александре III парадные ворота Зимнего дворца стали теми изысканно ажурными, которыми мы их знаем сегодня. Поэтому на воротах под коронами присутствуют вензель императора Александра III (буква «А») и его супруги Марии Фёдоровны (буква «М»).

И только в 1880-х гг. при императоре Александре III парадные ворота Зимнего дворца стали теми изысканно ажурными, которыми мы их знаем сегодня. Поэтому на воротах под коронами присутствуют вензель императора Александра III (буква «А») и его супруги Марии Фёдоровны (буква «М»).

Эти замечательные ворота – свидетельство высочайшего мастерства художественной ковки русских мастеров. Гармония форм и линий, совершенство пропорций – всё это делает их шедевром кузнечного и архитектурного ремесла. Нежно их люблю с самого первого взгляда. Если кому-то придётся стоять пару часов в очереди в музей Эрмитаж– предлагаю хотя бы поразглядывать узор этих ворот — они того стоят, и время в очереди не зря проведёте:)

Первоначально у Зимнего Дворца было семь различных подъездов, но до настоящего времени уцелели не все. «Салтыковский», «Детский», «Собственный», «Иорданский», «Министерский», «Комендантский» и «Ее Величества» — у каждого из них было не просто своё имя, но и свое собственное предназначение, и пользоваться ими могли исключительно люди определенного статуса. Перед проведением любого царского мероприятия, предполагавшего посещение Зимнего Дворца большим количеством людей, обязательно составлялся специальный документ, в котором подробно расписывалось, каким именно подъездом должен воспользоваться тот или иной приглашенный.

Перед проведением любого царского мероприятия, предполагавшего посещение Зимнего Дворца большим количеством людей, обязательно составлялся специальный документ, в котором подробно расписывалось, каким именно подъездом должен воспользоваться тот или иной приглашенный.

Например, вот подъезд «Её императорского величества». Название своё подъезд получил из-за того, что из этого подъезда был кратчайший путь в личные комнаты императриц. Именно через этот вход в октябре 1917 года красногвардейцы проникли в Зимний Дворец, поэтому его также принято называть «Октябрьским», также как и лестницу, по которой революционеры поднимались на второй этаж. Сегодня это один из двух подъездов, выходящих на Дворцовую площадь. Ко входу в трехарочный крытый павильон, защищавший гостей от капризов погоды, ведет пандус, по которому кареты могли заезжать наверх.

А это «Салтыковский» подъезд – он был назван в честь Николая Ивановича Салтыкова, являвшегося воспитателем детей Великого Князя Павла Петровича (будущего Павла I), и прежде всего любимого внука Екатерины Второй – Александра, будущего Александра I. В 1773 году Салтыкову были выделены покои на третьем этаже в западной части дворца, после чего лестница, ведущая к ним и сам подъезд стали именоваться «Салтыковскими». Открывался это вход исключительно для Великих Князей.

В 1773 году Салтыкову были выделены покои на третьем этаже в западной части дворца, после чего лестница, ведущая к ним и сам подъезд стали именоваться «Салтыковскими». Открывался это вход исключительно для Великих Князей.

Сегодня это главный подъезд западного фасада, обращенного к Адмиралтейству. Здесь расположен сквер с фонтаном, а ранее находилась разводная площадка, на которой проходили смотры войск, при посещении которых император выходил именно через «Салтыковский» подъезд.

В наше время Зимний дворец прочно ассоциируется с музеем Эрмитаж. Но в системе музея Зимний дворец – лишь одно из зданий, корпусов. Кроме Зимнего дворца в Эрмитаж также ещё входят: Малый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Эрмитажный театр. Таким образом, музей Эрмитаж – это целый комплекс из пяти зданий на Дворцовой набережной, соединённых между собой переходами, и каждое здание было построенными в разную эпоху и с разными целями. Для меня, например, стало открытием, что и дворец Меншикова на другой стороне Невы также входит в систему музея Эрмитаж. При желании можно посетить за одну стоимость билета и Зимний дворец и дворец Меншикова (если успеете конечно, так как Меншиковский дворец стоит далеко на Васильевском острове).

При желании можно посетить за одну стоимость билета и Зимний дворец и дворец Меншикова (если успеете конечно, так как Меншиковский дворец стоит далеко на Васильевском острове).

Проход, соединяющий Зимний дворец и Малый Эрмитаж.

Проход, соединяющий Малый Эрмитаж и Новый Эрмитаж.

Новый Эрмитаж примечателен тем, что это было самым первым зданием России, специально построенным только для художественного музея. Строительство шло в 1842 – 1851гг. Здание знаменито своим портиком с гигантскими статуями атлантов.

Атланты из серого сердобольского гранита вдохновили на написание песни А.Градского: «..Где без питья и хлеба, забытые в веках, Атланты держат небо на каменных руках». Когда я ходила и разглядывала их, рядом одно пожилая пара эту песню даже исполняла вживую – женщина, стоя около одного из атлантов, пела эту песню, а мужчина при этом снимал её на видео и подпевал.

Коллекция музея Эрмитаж заслуживает конечно целой серии постов. Я упомяну только те, которые мне больше всего запомнились и вызвали большое восхищение. Тем более, я пока так и не научилась хорошо снимать в помещении))

Я упомяну только те, которые мне больше всего запомнились и вызвали большое восхищение. Тем более, я пока так и не научилась хорошо снимать в помещении))

Во-первых, единственная скульптура Микеланджело, находящаяся в нашей стране — «Скорчившийся мальчик». Изготовлена из мрамора в 1530-1534гг., была приобретена Екатериной II. Первоначально скульптура предназначалась для капеллы Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Про это очень интересно рассказывает в одной из своих лекций Паола Дмитриевна Волкова.

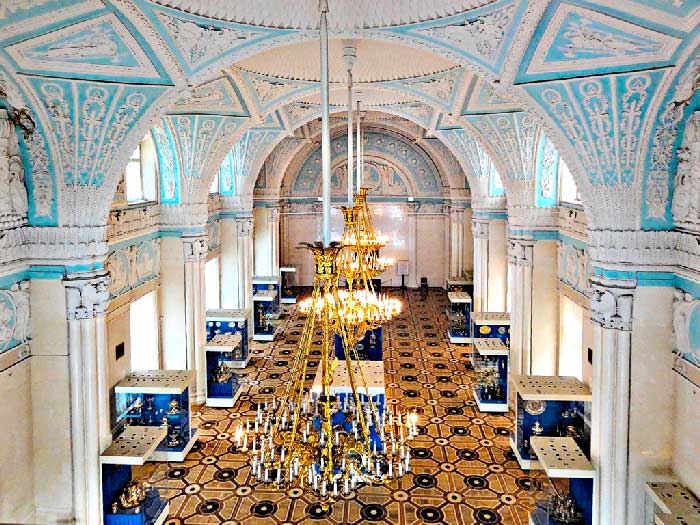

Открытием этого моего посещения Эрмитажа стали лоджии Рафаэля (не видела совсем их в прошлый раз). Этот зал в виде длинного коридора расположен в Новом Эрмитаже, создан был по приказу Екатерины II. Представляет собой точную копию, дубликат лоджий Рафаэля в Ватикане. Для этого художники под руководством Христофора Унтерпергера отправились в Ватикан для создания копий росписей. Работы шли 11 лет.

Ритмично чередующиеся полукруглые арки делят потолок на прямоугольные части равной длины, в каждой из которых находятся фрески на библейские темы. Всего здесь представлено 52 сюжета из Ветхого и Нового завета, от Сотворения Мира до Тайной Вечери. Эти фрески часто называют Библией Рафаэля. Мастера тщательно повторили и настенные орнаменты – с бесконечным разнообразием изящных мотивов растительного и животного мира.

Всего здесь представлено 52 сюжета из Ветхого и Нового завета, от Сотворения Мира до Тайной Вечери. Эти фрески часто называют Библией Рафаэля. Мастера тщательно повторили и настенные орнаменты – с бесконечным разнообразием изящных мотивов растительного и животного мира.

Про эти лоджии сама императрица Екатерина II писала: «.. чем больше смотришь — тем больше хочется видеть!». Это действительно так – рассматривать эти бесконечно разнообразные сюжеты можно долго. Птички, рыбки, цветочки, боги, люди, ангелы – ни одна стена, панель не похожа другую, узор нигде не повторяется. Еще там есть места с оптическими иллюзиями – подходишь к углу, а потолок выпрямляется и перед твоими глазами наверху чистое итальянское небо.. Именно с одним из рисунков лоджий (с белочками) я привезла себе на память сувенир-закладку для книг.

Еще запомнилась вот эта скульптура «Мёртвый мальчик на дельфине». Вблизи как настоящий.. и так становится его жаль!

Самый популярный зал у мужской половины посетителей – Рыцарский зал. И хотя у меня нет священного трепета перед этой выставкой орудий убийства оружия, некоторые экспонаты интересно поразглядывать, на детальки. Особенно запомнились узоры на рукоятках испанских кинжалов – очень тонкая работа.

И хотя у меня нет священного трепета перед этой выставкой орудий убийства оружия, некоторые экспонаты интересно поразглядывать, на детальки. Особенно запомнились узоры на рукоятках испанских кинжалов – очень тонкая работа.

Еще один знаменитый экспонат – часы Павлин. Они были созданы в мастерской известного лондонского ювелира Джеймса Кокса и куплены в 1788 году Григорием Потемкиным из имущества герцогини Елизаветы Кингстон. Часы изображают сад, но не живой, а механический, оживающий по воле человека, когда их заводят (а часы работают до сих пор, их и в наше время заводят сотрудники Эрмитажа два раза в неделю, это один из любимых аттракционов для туристов).

Каждый предмет этого сада имеет свое скрытое символическое значение. Сова олицетворяет ночь, разум и непредсказуемое мышление. Она заперта в ажурной клетке, сдерживающей ее темную силу. Подпрыгивающая стрекоза символизирует мимолетность существования.

Рядом разместились две солнечные птицы — петух и блистающий красотой оперенья павлин. Петух — символ рождения новой жизни, а раскрытый хвост павлина означает солнечный диск, который быстро превращается в луну. По легенде, павлин – это любимая птица богини Геры, владычицы неба, покровительницы семьи и брака, обитающей на священном дереве верховных богов – дубе.

Петух — символ рождения новой жизни, а раскрытый хвост павлина означает солнечный диск, который быстро превращается в луну. По легенде, павлин – это любимая птица богини Геры, владычицы неба, покровительницы семьи и брака, обитающей на священном дереве верховных богов – дубе.

Также открыла для себя большое количество экспонатов церковной утвари европейских мастеров 16-18вв (распятия, ларцы, чаши итд, много действительно красивых вещей). В том же зале (находится он около Гербового зала) около окон выставлены витражи из европейских (в основном немецких) церквей. Любопытно то, что можно их рассмотреть на расстоянии вытянутой руки (как сделаны, из кусочков цветного стекла) – а не задрав голову где-то высоко наверху, как обычно в интерьерах действующих церквей Европы. Обилие экспонатов именно немецких церквей, насколько знаю, тесно связано с т.н. «вывозом культурных ценностей» СССР после победы над гитлеровской Германией.

И последнее, что я смотрела уже совсем поздно вечером перед самым закрытием Эрмитажа – зал античной скульптуры. Здесь меня больше всего тронула не огромная статуя Зевса, а вот эта маленькая хрупкая женщина – Венера Таврическая.

Здесь меня больше всего тронула не огромная статуя Зевса, а вот эта маленькая хрупкая женщина – Венера Таврическая.

Ну и конечно – парадные залы Зимнего дворца. Собственно с них и начинается обычно осмотр музея. И сначала – Посольская, или Иорданская, лестница. Ее я тоже помнила еще с 15 лет. И неудивительно – роскошные интерьеры лестницы производят неизгладимое впечатление.

Это главная парадная лестница в Зимнем Дворце. Восстановлена в первоначальном виде после пожара 1837г. По этой лестнице послы иностранных государств поднимались в парадные залы для аудиенций — поэтому она называлась Посольской.

Позже лестнице дали имя Иорданская. Это название связано с православным праздником Крещения — царская семья по этой лестнице в праздник Крещения спускалась к Иордани – специальной проруби, прорубленной в виде креста в замершей Неве, где и проводился обряд водосвятия.

Убранство Посольской (Иорданской) лестницы отражает особенности русского барокко. Ступени и резная балюстрада выполнены из белого каррарского мрамора. Убранству стен, их изящной скульптуре и позолоте эффектно противопоставлены гладкие колонны из серого сердобольского мрамора, расположенные на верхней балюстраде.

Ступени и резная балюстрада выполнены из белого каррарского мрамора. Убранству стен, их изящной скульптуре и позолоте эффектно противопоставлены гладкие колонны из серого сердобольского мрамора, расположенные на верхней балюстраде.

Иорданская лестница ведет нас к анфиладе парадных залов, где проходили торжественные церемонии и придворные празднества.

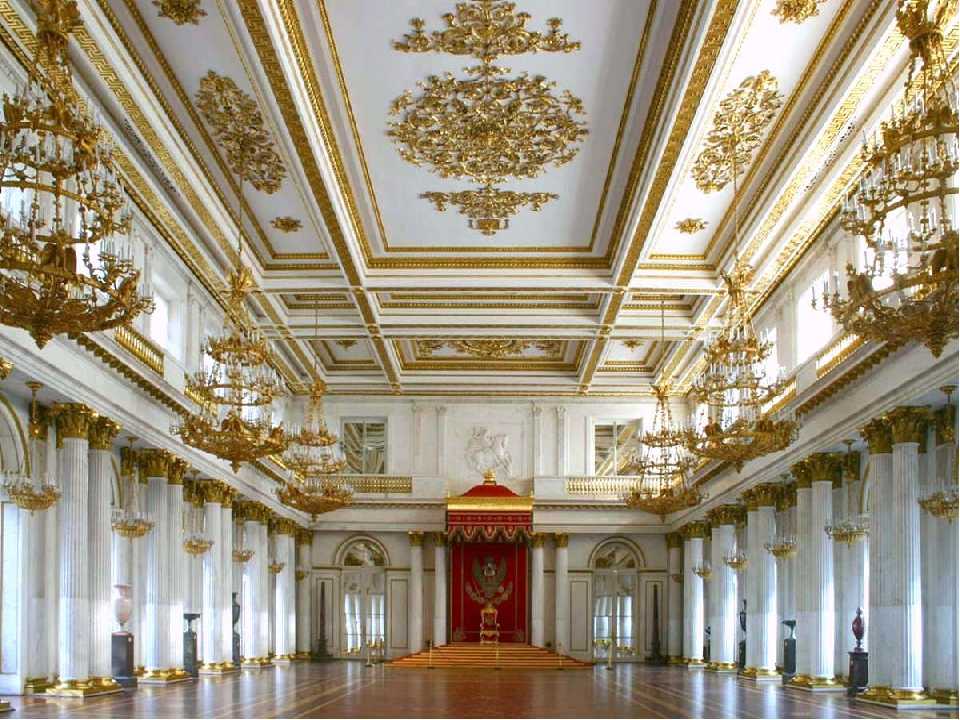

Петровский, или Малый тронный зал. Зал посвящен памяти основателя Санкт-Петербурга Петру I, и главное место здесь занимает трон времен правления Анны Иоанновны. Выше кресла расположен парадный портрет Петра рядом с аллегорической фигурой богини мудрости Минервы.

Гербовый зал, спроектированный архитектором Василием Стасовым в 1839 году, предназначался для торжественных мероприятий. Он освещен массивными люстрами, на которых укреплены пластины с изображениями гербов российских городов (губерний Российской империи). Сочетание золота с белым создают ощущения величия и торжественности.

Гербовый зал был призван прославить государственное устройство Российской империи.

Портретная галерея в память о войне 1812 года была задумана еще императором Александром I, но была открыта лишь в 1826 году, через год после его смерти. Всего здесь 332 портрета героев войны, выполненных английским мастером Джорджем Доу. Император, гарцующий на белом коне на фоне панорамы Парижа, изображен на огромном полотне работы Франца Крюгера. В галерее представлена самая элита российского офицерства! Это воины, отстоявшие Россию в битвах с гениальным военным стратегом — Наполеоном Бонапартом. Александр I гордился победой в войне, галерея была задумана им как символ могущества его императорской власти. Этой галерее посвятил свои стихи А.С.Пушкин, они высечены на одной из стен на мраморной плите.

Для проведения больших официальных церемоний кавалеров Ордена Георгия Победоносца, учрежденного Екатериной, к анфиладе был пристроен Георгиевский, или Большой Тронный зал. Восседая на троне, Екатерина II принимала верительные грамоты и поздравления собравшихся в зале дипломатов. Над троном расположен мраморный барельеф, изображающий Георгия Победоносца, святого покровителя России и Дома Романовых. Паркет набран из 16 пород дерева!

Над троном расположен мраморный барельеф, изображающий Георгия Победоносца, святого покровителя России и Дома Романовых. Паркет набран из 16 пород дерева!

Георгиевский зал – главный в Зимнем дворце, здесь проходили все официальные церемонии Российского императорского дома. В советские времена тронный ансамбль зала был весь убран, восстановлен только в 2000г.

И напоследок про Леонардо да Винчи. Самая известная картина Эрмитажа – Мадонна Литта. Рядом с ней – еще один шедевр знаменитого флорентинца – Мадонна Бенуа. Фотографировать эти картины нет никакого смысла – их надо смотреть вживую. Мне повезло – когда я подошла к этим картинам, рядом стояла группа экскурсантов на занятии по искусству (именно на узко специализированном занятии по искусству Высокого итальянского Возрождения, а не просто обычных туристов Эрмитажа). Им читала лекцию про Леонардо да Винчи пожилая женщина-искусствовед, на вид лет 60-70, совсем седая, с вязаной шалью на плечах. Как же она интересно рассказывала! Сколько нового я для себя узнала, пока тихонько пристроилась сбоку. Многие мои «подозрения» насчет этих картин подтвердились. Да, эти чёрные неприятные тени на лице Мадонны и младенца (будто мёртвая кожа) не есть нормально — это испорченные временем краски (ведь Леонардо да Вини сам собственноручно изготавливал себе масляные краски, и не мог знать, то со временем его рецепт приведет к сильному почернению тонов его картин). И да, ярко-синий плащ Мадонны (такой яркий, что мне всегда казался неестественно плоским как из комиксов) тоже не есть задумка художника – это результат последующих некорректных реставраций картины. А излишне «толстые» уродливые младенцы – это просто личное мнение художника о том, каким надлежит быть здоровому ребенку, и не более (сам он детьми, как известно, так и не обзавёлся). Ну и еще много его интересного рассказывала эта пожилая экскурсовод, к сожалению потом мне так и не удалось выяснить, как ее зовут. Еще запомнился сильный контраст – насколько скромно (если не сказать бедно) была она одета, и насколько профессионально вела лекцию, поставленным несрывающимся голосом, не отвлекаясь на многочисленных туристов вокруг.

Многие мои «подозрения» насчет этих картин подтвердились. Да, эти чёрные неприятные тени на лице Мадонны и младенца (будто мёртвая кожа) не есть нормально — это испорченные временем краски (ведь Леонардо да Вини сам собственноручно изготавливал себе масляные краски, и не мог знать, то со временем его рецепт приведет к сильному почернению тонов его картин). И да, ярко-синий плащ Мадонны (такой яркий, что мне всегда казался неестественно плоским как из комиксов) тоже не есть задумка художника – это результат последующих некорректных реставраций картины. А излишне «толстые» уродливые младенцы – это просто личное мнение художника о том, каким надлежит быть здоровому ребенку, и не более (сам он детьми, как известно, так и не обзавёлся). Ну и еще много его интересного рассказывала эта пожилая экскурсовод, к сожалению потом мне так и не удалось выяснить, как ее зовут. Еще запомнился сильный контраст – насколько скромно (если не сказать бедно) была она одета, и насколько профессионально вела лекцию, поставленным несрывающимся голосом, не отвлекаясь на многочисленных туристов вокруг. Я за 40 минут лекции два раза сбегала присесть рядом на скамейку, ноги уже не выдерживали стоять около картин и подгибались от усталости, а эта бабушка (иначе не сказать) без единого намека на усталость всё стояла и рассказывала, рассказывала.. На всю жизнь её запомнила, побольше бы таких примеров экскурсоводов-энтузиастов своей профессии.

Я за 40 минут лекции два раза сбегала присесть рядом на скамейку, ноги уже не выдерживали стоять около картин и подгибались от усталости, а эта бабушка (иначе не сказать) без единого намека на усталость всё стояла и рассказывала, рассказывала.. На всю жизнь её запомнила, побольше бы таких примеров экскурсоводов-энтузиастов своей профессии.

Зимний дворец в Санкт-Петербурге

Самое известное здание Санкт-Петербурга, Зимний дворец не только физически возвышается над Дворцовой площадью и южной набережной Невы, но и играет центральную политическую, символическую и культурную роль в трех вековая история города.

Первой императорской резиденцией на месте Зимнего дворца стал деревянный дом в голландском стиле, построенный в 1708 году для Петра I и его семьи. В 1711 году его заменило каменное здание, остатки которого легли в основу Эрмитажного театра. Части этого оригинального дворца теперь отреставрированы и открыты для публики.

Императрица Анна Иоанновна первой из потомков Петра восстановила дворец. В 1731 году она поручила Франческо Бартоломео Растрелли, недавно назначенному придворному архитектору, который впоследствии стал признанным мастером позднего барокко в России, построить на этом месте новый, более крупный дворец. Построенный в 1735 году, третий Зимний дворец просуществовал всего 17 лет, прежде чем Растрелли снова попросили, на этот раз императрицы Елизаветы (Елизаветы Петровны), расширить здание. После двух лет предложений различных планов приспособления существующего здания Растрелли в конце концов решил полностью перестроить дворец, и его новый проект был утвержден императрицей в 1754 г.

В 1731 году она поручила Франческо Бартоломео Растрелли, недавно назначенному придворному архитектору, который впоследствии стал признанным мастером позднего барокко в России, построить на этом месте новый, более крупный дворец. Построенный в 1735 году, третий Зимний дворец просуществовал всего 17 лет, прежде чем Растрелли снова попросили, на этот раз императрицы Елизаветы (Елизаветы Петровны), расширить здание. После двух лет предложений различных планов приспособления существующего здания Растрелли в конце концов решил полностью перестроить дворец, и его новый проект был утвержден императрицей в 1754 г.

Когда в 1762 году на престол взошла Екатерина Великая, новый дворец был почти готов, и, хотя Екатерина исключила Растрелли из проекта, его замыслы по внешнему виду здания остались практически неизменными и по сей день. Здание представляет собой квадрат с внутренним двором, в который можно попасть через три арочных проема, выходящих на Дворцовую площадь. Богато украшенные фасады украшены двумя уровнями богато украшенных ионических колонн, а парапеты здания украшены статуями и вазами. (Первоначальные каменные украшения были заменены более легкими заменителями металла 189 г.2-1902.) Дворец имеет высоту 22 м, и с тех пор местные правила планирования запрещают любое здание в центре города возвышаться выше этого.

(Первоначальные каменные украшения были заменены более легкими заменителями металла 189 г.2-1902.) Дворец имеет высоту 22 м, и с тех пор местные правила планирования запрещают любое здание в центре города возвышаться выше этого.

Внутри Зимнего дворца на протяжении 18-19 веков велись постоянные улучшения и переделки интерьеров. В 1780–1790-х годах Джакомо Кваренги и Иван Старов создали новую анфиладу парадных залов с видом на Неву. При императоре Николае I Карло Росси добавил Военную галерею 1812 года в 1826 году.

Зимний дворец ночью

Вид с высоты птичьего полета на Зимний дворец — главное здание Эрмитажа.

В декабре 1837 года в Зимнем дворце вспыхнул пожар, уничтоживший почти все дворцовые интерьеры и предотвративший его распространение на бесценные художественные собрания Эрмитажа только с предварительным уничтожением трех переходов, ведущих между двумя зданиями. Николай приказал завершить реконструкцию дворца в течение одного года, что было монументальным усилием, учитывая технологии строительства того времени. Роскошные интерьеры были воссозданы под руководством Василия Стасова, а его коллега-архитектор Александр Брюллов добавил новые конструкции в более современных стилях.

Николай приказал завершить реконструкцию дворца в течение одного года, что было монументальным усилием, учитывая технологии строительства того времени. Роскошные интерьеры были воссозданы под руководством Василия Стасова, а его коллега-архитектор Александр Брюллов добавил новые конструкции в более современных стилях.

Александр II был последним из царей, кто действительно использовал Зимний дворец в качестве своей главной резиденции. После его убийства в 1881 году стало ясно, что дворец слишком велик, чтобы его можно было должным образом охранять (первое покушение на его жизнь за год до этого было взорвано бомбой, повредившей несколько комнат во дворце и убившей 11 охранников). Александр III и Николай II устроили свои семейные резиденции в загородных дворцах, первый в Гатчине, а второй в Александровском дворце в Царском Селе. Тем не менее Зимний дворец по-прежнему использовался для официальных церемоний и приемов. Зрелищный бал-маскарад, посвященный годовщине царствования царя Алексея Михайловича (1646-1676), второго царя Романовых, состоявшийся в 1903 стало последним крупным мероприятием, устроенным Императорской семьей в Зимнем дворце.

В 1905 году Зимний дворец был немым свидетелем Кровавой воскресной резни на Дворцовой площади, когда тысячи бастующих рабочих вышли навстречу царю в знак мирного протеста и были встречены усиленным контингентом войск с приказом стрелять по будут. Хотя Николай II не несет ответственности за эту судьбоносную трагедию, она стала началом конца власти императорской семьи, которая все более и более замыкалась в своей загородной резиденции. В Зимнем дворце состоялось официальное открытие первой Думы 1906, и Николай II с супругой вернулись во дворец, чтобы принять салют войск, уходящих на фронт в 1914 году. Однако вскоре Зимний дворец был лишен значительной части своего богатства и превращен во временный госпиталь для раненых солдат. .

В 1917 году, после отречения Николая II и Февральской революции, Зимний дворец стал резиденцией Временного правительства Александра Кренского. Именно против этой власти, а не против императорской семьи, революционные силы под руководством большевиков осадили, а затем взяли дворец в октябре того же года. В последовавшей за этим анархии была разграблена часть богатств Зимнего дворца, в том числе огромные императорские винные погреба (хотя грабежи не распространились на Эрмитаж).

В последовавшей за этим анархии была разграблена часть богатств Зимнего дворца, в том числе огромные императорские винные погреба (хотя грабежи не распространились на Эрмитаж).

Посольская (Иордания) лестница в Зимнем дворце / Эрмитаж

Гербовый зал Зимнего дворца (Эрмитаж)

Зимний дворец был объявлен частью Государственного Эрмитажа 17 октября 1917 года. Хотя первоначальная политика большевиков заключалась в том, чтобы убрать из дворца все имперские символы и использовать его как музей Революции, проект реставрации 1940-1919 гг.50-е годы, которые последовали за дальнейшими значительными повреждениями здания во время блокады Ленинграда, ознаменовали начало продолжающегося процесса по возвращению императорского великолепия многим помещениям дворца. Парадные залы Зимнего дворца в настоящее время составляют один из самых популярных разделов Эрмитажа и обязательны для посещения всеми посетителями Санкт-Петербурга.

Зимний дворец в Санкт-Петербурге Россия

В настоящее время Зимний дворец в Санкт-Петербурге является частью архитектурного комплекса одного из крупнейших музеев мира – Государственного Эрмитажа. Дворец расположен в самом сердце Санкт-Петербурга. Его южный фасад с воротами, служащими главным входом в музей, обращен к Дворцовой площади, а северный — к набережной Невы. Наряду с Зимним дворцом в музейный комплекс Эрмитажа входят соседние с дворцом здания, которым исторически присвоены следующие названия: Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Все они соединены между собой несколькими переходами, а также левым крылом Главного штаба на противоположной стороне площади.

В течение 155 лет Зимний дворец использовался как главная резиденция российской царской семьи, начиная с императора Петра 3-го и вплоть до последнего российского монарха – Николая 2-го. Его строительство началось по приказу Елизаветы I, дочери основателя Санкт-Петербурга и первого российского императора – Петра I. Пока строился дворец, Ее Королевское Высочество Елизавета и ее двор жили в деревянном варианте Зимнего дворца, расположенном неподалеку. Это также место, где в 1761 году скончалась Елизавета I, всего за год до завершения строительства роскошного архитектурного шедевра, который мы видим сегодня, творения итальянского архитектора Франческо Растрелли. Зимний дворец имеет форму квадрата с просторным внутренним двором и четкими линиями фасада общей длиной 200 метров (656 футов) и шириной 117 метров (384 фута). Высота Зимнего дворца 28 метров (92 фута), долгое время была постоянной величиной, определявшей высоту возводимых в столице новых зданий. Зимний дворец — один из самых ярких, прекрасных, гармоничных и одновременно один из позднейших веяний высокого барокко, стиля, стремившегося показать торжественность, торжественность и грандиозность.

Пока строился дворец, Ее Королевское Высочество Елизавета и ее двор жили в деревянном варианте Зимнего дворца, расположенном неподалеку. Это также место, где в 1761 году скончалась Елизавета I, всего за год до завершения строительства роскошного архитектурного шедевра, который мы видим сегодня, творения итальянского архитектора Франческо Растрелли. Зимний дворец имеет форму квадрата с просторным внутренним двором и четкими линиями фасада общей длиной 200 метров (656 футов) и шириной 117 метров (384 фута). Высота Зимнего дворца 28 метров (92 фута), долгое время была постоянной величиной, определявшей высоту возводимых в столице новых зданий. Зимний дворец — один из самых ярких, прекрасных, гармоничных и одновременно один из позднейших веяний высокого барокко, стиля, стремившегося показать торжественность, торжественность и грандиозность.

Монархия в России рухнула в 1917 году в результате Февральской революции, и Зимний дворец стал стратегическим местом, используемым в основном для заседаний и дискуссий Временного правительства. Однако в октябре 19 г.17 оно было остановлено отрядами крестьян и пролетариата, поднятыми на бунт большевистской политической партией. После революции дворец был национализирован и превращен в музей, открытый для публики.

Однако в октябре 19 г.17 оно было остановлено отрядами крестьян и пролетариата, поднятыми на бунт большевистской политической партией. После революции дворец был национализирован и превращен в музей, открытый для публики.

Изысканность внутреннего убранства Зимнего дворца раньше поражала посетителей царской семьи так же, как и сегодня. Миллионы туристов со всего мира любуются и восхищаются внутренним убранством дворца. Проходя через различные залы, можно познакомиться с многообразными архитектурно-декоративными стилями, интересовавшими мир в последние полтора века: елизаветинским барокко, полосатым классицизмом, утонченной эклектикой. Высококвалифицированные зодчие с тонким вкусом использовали для отделки редкие и драгоценные материалы. Ступени, колонны и стены из белейшего каррарского мрамора, обилие позолоченных предметов, скульптур и скульптурных композиций, замысловатый паркет из ценных пород дерева, живописные плафоны, серебряные люстры, светильники и канделябры, натуральный полудрагоценный камень такие как малахит, лазурит (лазурь), порфир, авантюрин и многие другие. Некоторые из этих камней использовались в отделке комнат, украшении ваз и мебели. Здесь же можно увидеть полированные образцы предметов декоративно-прикладного искусства, изготовленных русскими, немецкими, французскими и английскими мастерами, и, главное, шедевры западноевропейских живописцев. Невозможно пересчитать и описать все предметы музейной коллекции; надо идти и их своими глазами!

Некоторые из этих камней использовались в отделке комнат, украшении ваз и мебели. Здесь же можно увидеть полированные образцы предметов декоративно-прикладного искусства, изготовленных русскими, немецкими, французскими и английскими мастерами, и, главное, шедевры западноевропейских живописцев. Невозможно пересчитать и описать все предметы музейной коллекции; надо идти и их своими глазами!

О чем следует помнить, если вы хотите обогатить и оптимизировать свой визит в музей(?)

Прежде всего, не берите больше, чем можете унести!

Дворец очень просторный, его общая площадь составляет 60 000 квадратных метров (645 835 квадратных футов). Постарайтесь связать и распределить имеющееся у вас время соответственно с теми экспонатами, которые вы хотели бы увидеть в первую очередь. В среднем самая общая экскурсия занимает от 40 минут до часа, однако весьма вероятно, что вам захочется осмотреть весь музей, ведь самые яркие шедевры и сокровища эрмитажной коллекции, такие как картины Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Эль Греко, Диего Веласкес, Питер Пауль Рубенс, Рембрандт выставлены в зданиях Большого Эрмитажа и Нового Эрмитажа. Если это так, вам понадобится как минимум 2 с половиной часа.

Если это так, вам понадобится как минимум 2 с половиной часа.

Это время является точной оценкой, чтобы вы могли увидеть коллекцию только в том случае, если вы не заблудитесь по пути и не будете ходить кругами, пытаясь определить правильный вход или выход в определенный выставочный зал или галерея. Поэтому разумно предположить, что было бы не так уж плохо обзавестись экскурсоводом. Экскурсоводы не только хорошо ориентируются в музее, но и знают места, где представлены самые важные экспонаты, они также смогут рассказать вам предысторию каждого шедевра и сделают все возможное, чтобы развлечь вас и ваши попутчики.

По правилам музея группам людей в сопровождении экскурсовода, состоящим более чем из 5 человек, разрешается двигаться только в одном направлении, т.е. чтобы вернуться и снова что-то увидеть, нужно сделать круг, если есть потребность. Эта политика применяется для того, чтобы избежать переполнения залов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Администрация музея делает все возможное, чтобы посещение музея было удобным как для индивидуальных посетителей, так и для групп. Несмотря на это, вы теряете возможность свободно перемещаться из галереи в галерею, если вы являетесь частью группы. С моей точки зрения, формирование группы менее пяти человек — это очень умный ход, который дает вам разумную цену и хорошее качество посещения.

Несмотря на это, вы теряете возможность свободно перемещаться из галереи в галерею, если вы являетесь частью группы. С моей точки зрения, формирование группы менее пяти человек — это очень умный ход, который дает вам разумную цену и хорошее качество посещения.

Я уверен, что к этому моменту вы поняли, что придется много ходить, поэтому убедитесь, что вы носите удобную обувь! В большинстве комнат есть скамейки и стулья, чтобы дать посетителям возможность отдохнуть. Однако очень часто у туристов нет возможности уделить время отдыху во время экскурсий, так как слишком много всего интересного можно увидеть и очень часто не хватает времени!

Имейте в виду, что билет дает вам только один вход в музей, поэтому, если вы покинете музей, вам придется купить новый билет, чтобы снова войти. Если у вас есть какой-либо багаж, посылки или личные вещи, вы должны хранить их в гардеробе во время вашего визита. Также нельзя входить в выставочные залы с едой или напитками.

Если вы приняли решение посетить музей в составе группы или индивидуально и хотите, чтобы вас сопровождал экскурсовод, и если у вас возникли вопросы по поводу экскурсии, стоимости или направления, текущие экспонаты, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Читайте также

Информация об экскурсии

Расписание

| Весь год | ||

|---|---|---|

| Понедельник0097 day off | ||

| Tuesday | 10.30 — 18.00 | |

| Thursday | 10.30 — 18.00 | |

| Saturday | 10.30 — 18.00 | |

| Sunday | 10.30 — 18.00 | |

| Last Вход | 17.00 | |

| Среда | 10,30 — 21.00 | |

| Пятница | ||

| 9998 | ||

| 998 | ||

| 9009 | ||

| 9009 | ||

| 9.7 10.30 — 21.00 | ||

| Last Admission | 20.

| |